诗歌是中华文化瑰宝,对偶则是其中精妙的修辞艺术,它如同诗歌的骨架与经脉,赋予文字平衡的美感与深邃的意蕴,掌握对偶,便能更深入地领略古典诗词的韵律与智慧。

对偶,俗称“对对子”,在诗文创作中,将字数相等、结构相同、意义相关或相反的词句成对排列,形成对称和谐的表达效果,这种手法并非偶然为之,而是汉语单音节、方块字的特性所孕育出的独特艺术形式,其源头可追溯至先秦典籍,《诗经》中“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏”已见对偶雏形,至魏晋南北朝,随着声律论的发展,对偶日趋精严,为唐代格律诗的鼎盛奠定了坚实基础。

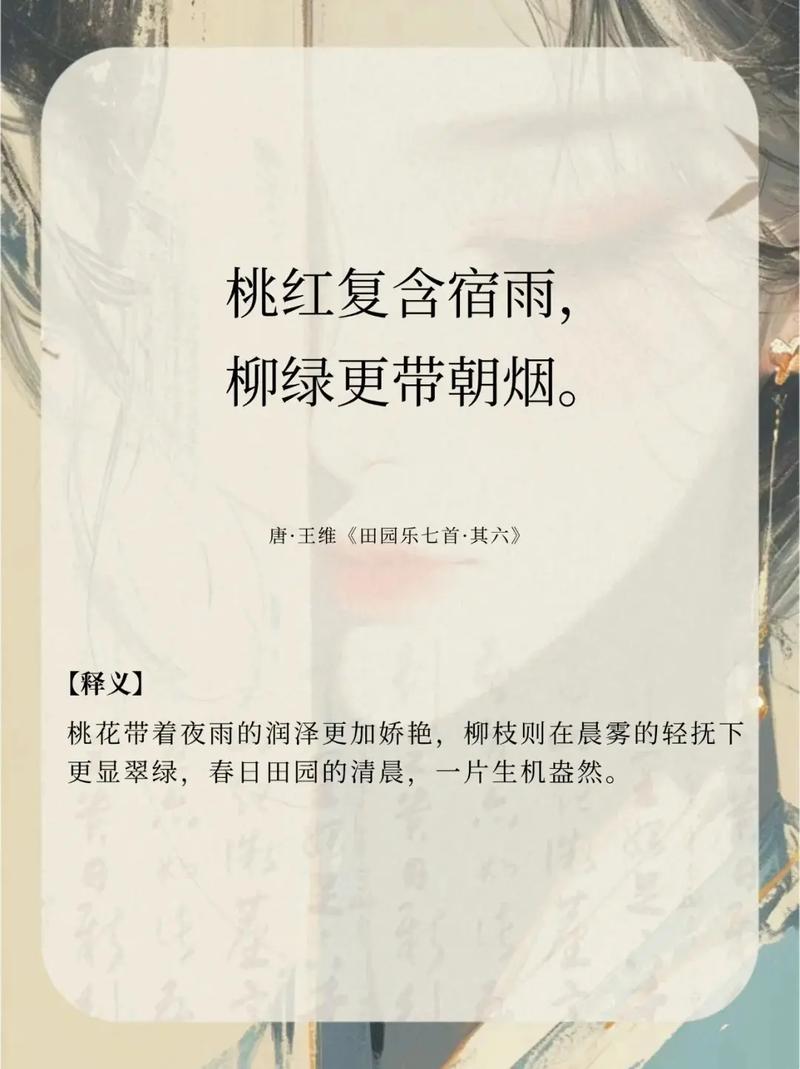

若要深入理解对偶,离不开对具体诗人与作品的探析,杜甫是运用对偶的圣手,其《登高》中“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,不仅上下句词性、结构严丝合缝,“无边”对“不尽”,“萧萧”对“滚滚”,更在工整的形式中,营造出苍茫辽阔的时空感,个人身世之悲与历史浩荡之气浑然一体,另一位擅长此道的诗人是李商隐,他的《无题》诗“身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通”,以精巧的对偶写尽无法逾越的物理距离与高度契合的心灵共鸣,成为传世佳句,这些创作往往源于诗人特定的境遇与情感喷薄,对偶的运用,使得澎湃的心绪被纳入严谨的形式,产生了更为克制又更为强大的艺术张力。

从使用方法与手法上辨析,对偶可分为多种类型,按内容分,有“正对”,如王勃“海内存知己,天涯若比邻”,上下句意思相近,相互补充;“反对”,如鲁迅“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,意义形成鲜明对比,强化观点;“串对”(流水对),如王之涣“欲穷千里目,更上一层楼”,上下句在意义上承接连贯,如行云流水,按形式分,则有“工对”,要求词性、事物类别都严格相对;“宽对”则在基本保持结构对称的前提下,略有放宽,更重意境的契合。

在诗歌鉴赏与创作中,对偶绝非简单的文字游戏,它至少具备三重核心功能:其一,形式上的均衡美与节奏感,读来朗朗上口,易于记诵;其二,意义上的凝练与强化,通过对比或映衬,使意象更鲜明,情感更突出;其三,拓展诗意空间,两句并置,常能产生一加一大于二的联想效果,言有尽而意无穷,陆游《书愤》中的“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”,仅用六个名词意象的精心对列,便勾勒出两幅气势磅礴的战场画卷,作者的壮怀与慨叹尽在其中。

学习运用对偶,是提升古典文学修养的重要途径,对于初学者,可从赏析经典对句入手,细心品味其词性、结构、平仄与意境的关联,尝试创作时,不妨先由“宽对”开始,把握意义关联与结构对称的基本要领,不必过于拘泥细枝末节,重要的是,让对偶服务于情感的表达与意境的营造,避免因辞害意,现代诗歌与文章写作中,适度融入对偶思维,亦能增添文采与气势。

对偶艺术贯穿了中国诗歌的历史长河,从《诗经》《楚辞》的初现,到汉赋的铺陈,再到唐诗宋词的辉煌,直至明清对联的普及,其精神一脉相承,它体现了中华民族注重均衡、讲究呼应、追求和谐的审美哲学与思维方式,在快节奏的当代,静心品味一副精妙的对偶,如同在方寸之间观摩一场严谨而充满张力的精神舞蹈,能让我们重新触摸到汉语的质感与温度。

深入理解对偶,不仅是为了掌握一种修辞技巧,更是为了打开一扇通往古典诗歌美学核心的大门,它要求创作者与欣赏者具备敏锐的语言感知力、丰富的意象联想力和一定的文化积淀,当我们在“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”的明快画面中感受生机,在“青山有幸埋忠骨,白铁无辜铸佞臣”的强烈对比中明辨忠奸,便已参与到这场跨越千年的对话之中,对偶之美,在于它用最凝练的形式,封装了最丰富的情感与智慧,这是汉字独一无二的馈赠,值得细细揣摩,代代传承。