诗歌,是人类情感与智慧的凝练,是穿越时空的精神共振,当文字被赋予节奏、韵律与意象,便升华为一种能够点燃心灵、激荡壮志的艺术形式,它不仅仅是语言的装饰,更是民族文化的基因,是个人志趣与时代风貌的忠实记录者,理解一首壮志激昂的诗歌,如同开启一扇通往历史深处与灵魂高地的门扉,需要从多个维度细细品味。

溯源:探寻诗篇的根系与土壤

任何一首传世诗作,都不是无根之木,它的出处与创作背景,构成了理解其激昂情感的基石。

许多经典诗篇源自特定的历史事件或时代洪流,南宋抗金名将岳飞的《满江红·写怀》,其磅礴怒气与收复山河的迫切愿望,直接根植于北宋灭亡、中原沦陷的靖康之耻,了解这段屈辱与抗争并存的历史,才能深切体会“靖康耻,犹未雪,臣子恨,何时灭”中锥心刺骨的痛楚,以及“驾长车,踏破贺兰山缺”所迸发的决绝力量,诗歌的“出处”,往往就是时代脉搏最强劲的跳动之处。

诗人的个人经历与志向,同样是作品的重要源泉,唐代诗人杜甫,一生胸怀“致君尧舜上,再使风俗淳”的宏伟抱负,却历经安史之乱,漂泊流离,他的诗句“会当凌绝顶,一览众山小”(《望岳》)展现的是青年时期的豪迈进取;而“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”(《茅屋为秋风所破歌》),则是其壮志在苦难中升华,转化为悲天悯人的博大情怀,诗人的生命轨迹,是解读其作品情感浓度与思想深度的钥匙。

共鸣:体会作者的胸襟与气魄

诗歌是作者灵魂的显影,壮志激昂的诗篇,必然出自胸有丘壑、心系苍生的作者之手,他们的品格与思想,直接灌注于字里行间。

初唐诗人陈子昂,在《登幽州台歌》中发出“前不见古人,后不见来者,念天地之悠悠,独怆然而涕下”的千古浩叹,这不仅是怀才不遇的感伤,更是一种置身浩瀚时空的孤独觉醒,展现了诗人超越个体得失、对生命存在进行终极追问的宏大格局,读其诗,如见其人,感受到的是一种开创先声的哲人气度。

又如毛泽东同志的《沁园春·雪》,“俱往矣,数风流人物,还看今朝”,这种改天换地的豪情与对创造新历史的坚定自信,与作者作为伟大革命家的实践精神、哲学思维密不可分,作者的世界观、人生观,决定了诗歌的视野与高度,品味激昂诗篇,实质上是在与一位高尚的灵魂进行对话,汲取其精神力量。

锻造:解析经典的表现手法

壮志情怀需要精妙的艺术手法来承载和强化,古典诗词尤其注重凝练与意象的营造。

意象的择取与组合,是营造意境、寄托壮志的核心手段,边塞诗常选用“大漠”、“孤烟”、“长河”、“落日”、“铁骑”、“角弓”等意象,构建出苍凉、雄浑、艰苦而又豪迈的审美空间,如王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”,李白则善用“大鹏”、“长风”、“巨浪”、“雪山”等极具扩张感和力量感的意象,来象征其冲破束缚、追求自由的理想,如“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”。

修辞的巧妙运用,能极大增强情感的冲击力。夸张,如李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,极言自然之伟力,也暗喻胸中激情。用典,即化用历史故事或前人诗句,能在有限字数内拓展深厚的历史文化内涵,如辛弃疾词中大量运用军事和历史典故,使其报国无门的悲愤显得尤为沉郁厚重。对比与反衬也常用,如以“朱门酒肉臭”对比“路有冻死骨”,在强烈反差中激荡起批判与仁爱之情。

格律与声韵的讲究,使诗歌本身就具有音乐般的激昂美感,律诗的平仄交错、对仗工整,词牌的长短句错落,都形成内在的节奏,押韵则使诵读时朗朗上口,气韵贯通,岳飞的《满江红》采用入声韵,音节短促有力,恰如其分地表达了激愤难平、慷慨悲壮的情绪。

传承:让诗魂在当代焕发生机

古典诗词并非博物馆里的陈列品,其蕴含的壮志豪情与人生智慧,在今天依然具有强大的生命力,学习与运用这些诗篇,贵在理解精神实质,实现创造性转化。

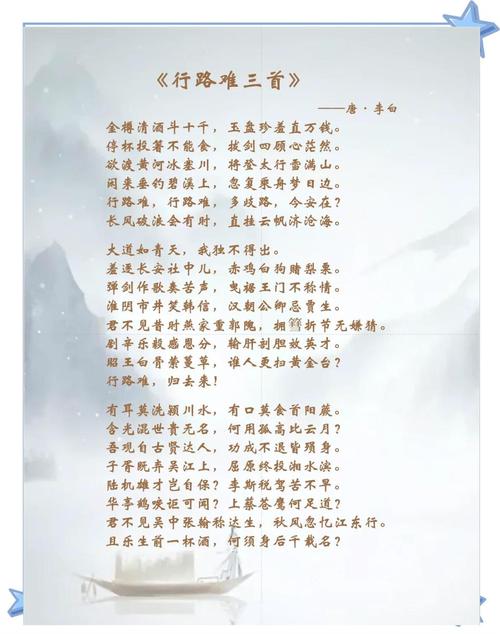

在个人修养层面,可以借诗词明志,当遭遇挫折时,吟咏“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”(李白《行路难》),能汲取乐观与坚持的力量,在确立目标时,品味“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”(王昌龄《从军行》),可砥砺专注与决断的意志,将诗词作为精神坐标,能丰富我们的情感世界,提升人格境界。

在文化交流与创作中,诗词是宝贵的资源,公共演讲、文章撰写时,恰当地引用经典诗句,能瞬间提升表达的感染力与文化厚度,更重要的是,学习古人“为时而著”、“为事而作”的精神,以及融情于景、凝练表达的手法,可以启迪当下的文学与艺术创作,用新的语言形式承载时代精神。

诗歌,特别是那些壮志激昂的篇章,是民族精神的火炬,是个人情操的磨刀石,它从历史的风云中走来,承载着作者的肝胆,经由艺术手法的千锤百炼,最终抵达我们的心灵,真正的欣赏,不止于背诵名句,更在于循着出处与背景的线索,触摸作者的脉搏,解析形式的奥秘,最终让那份穿越千年的激昂,融入我们对生命的热爱、对理想的执着之中,化作砥砺前行的不竭动力,这份由诗歌点燃的精神火焰,足以照亮更为广阔的征程。