现当代诗歌作为文学艺术的重要形式,承载着时代的精神密码与个体的生命体验,从五四新文化运动至今,中国现当代诗歌在语言探索、情感表达与思想深度上不断突破,涌现出大量经典作品,梳理“我50首”现当代诗歌的选择,需兼顾文学史价值、艺术创新性与个人阅读共鸣,以下从主题脉络、代表诗人及作品、艺术特色三个维度展开分析,并以表格形式呈现核心篇目概览。

现当代诗歌的主题脉络与精神内核

现当代诗歌的发展始终与时代变迁紧密相连,主题脉络呈现出从“启蒙与救亡”到“个体与存在”的深化轨迹,早期新诗(1919-1949)以打破封建桎梏、唤醒民众意识为核心,胡适《尝试集》中“蝴蝶”对自由的向往,郭沫若《女神》中“凤凰涅槃”的革新精神,均体现了五四时期对“人”的发现,抗战及解放战争时期,诗歌转向民族苦难与抗争的书写,艾青《我爱这土地》中“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉”,以深沉的悲悯情怀成为时代强音。

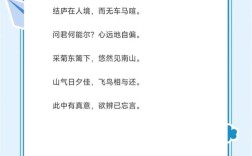

新中国成立后至改革开放前,诗歌在集体主义叙事中发展,贺敬之《回延安》以“心口呀莫要这么厉害地跳”的直白抒情,表达对革命圣地的赤诚,改革开放后,诗歌迎来“复兴与多元”,朦胧诗派崛起,北岛“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”(《回答》)以怀疑精神解构权威,舒婷“我必须是你近旁的一株木棉,作为树的形象和你站在一起”(《致橡树》)则宣告独立平等的爱情观,90年代以来,诗歌更关注日常经验与个体生存,于坚《尚义街六号》记录市井生活的琐碎真实,余秀华“穿过大半个中国去睡你”以粗粝语言颠覆传统抒情,展现了诗歌对“小历史”的聚焦。

代表诗人与核心作品概览

“我50首”的选择覆盖不同时期、流派与风格的代表作,既包括文学史经典,亦含具有突破性的实验文本,以下按时间顺序梳理部分核心篇目,并提炼其艺术价值:

| 时期 | 诗人 | 代表作品 | 核心主题与艺术特色 |

|---|---|---|---|

| 五时期 | 胡适 | 《蝴蝶》(1917) | 最早的白话新诗之一,以“两只黄蝴蝶”的轻盈意象,探索白话诗的抒情可能。 |

| 郭沫若 | 《女神·凤凰涅槃》(1920) | 融合神话与浪漫主义,以“凤凰集香木自焚”象征旧时代毁灭与新生,开创现代诗歌的雄浑境界。 | |

| 三四十年代 | 艾青 | 《我爱这土地》(1938) | 以土地为意象,凝聚对民族苦难的悲悯与对光明的渴求,语言沉郁顿挫,情感深沉厚重。 |

| 戴望舒 | 《雨巷》(1927) | 以“丁香一样的姑娘”的朦胧意象,象征理想的幻灭,开创现代派诗歌的唯美风格。 | |

| 五六十年代 | 贺敬之 | 《回延安》(1956) | 采用陕北民歌信天游形式,以“手抓黄土我不放”的直白抒怀,表达对延安与革命的赤诚。 |

| 朦胧诗派 | 北岛 | 《回答》(1976) | 以“冰川纪过去了,为什么到处都是冰凌?”的诘问,确立怀疑与反抗的精神姿态,语言冷峻犀利。 |

| 舒婷 | 《致橡树》(1977) | 借“木棉与橡树”的意象,打破传统依附式爱情观,倡导独立平等的现代人格,情感细腻而坚定。 | |

| 顾城 | 《一代人》(1979) | “黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”,以极简语言浓缩一代人的精神创伤与希望。 | |

| 八九十年代 | 于坚 | 《尚义街六号》(1988) | 以口语化叙事记录市井青年的生活场景,消解宏大叙事,确立诗歌的“日常性”美学。 |

| 海子 | 《面朝大海,春暖花开》(1989) | 以“喂马、劈柴,周游世界”的田园想象,表达对幸福的朴素向往,成为当代文化符号。 | |

| 新世纪以来 | 余秀华 | 《穿过大半个中国去睡你》(2025) | 以身体经验为切入点,用粗粝直白的语言解构传统抒情,引发对诗歌伦理的讨论。 |

| 翟永明 | 《女人》(1984) | 以黑色意识书写女性经验,拓展了诗歌的性别维度,语言极具穿透力与实验性。 |

现当代诗歌的艺术突破与多元探索

现当代诗歌的价值不仅在于主题的时代性,更在于语言的革新与艺术的突破,五四时期,胡适、郭沫若等人以白话文取代文言文,打破格律束缚,使诗歌从“贵族化”走向“平民化”;朦胧诗派则通过意象的象征与隐喻,实现从“写实”到“写意”的转向,北岛的“星星”、舒婷的“木棉”等意象,均成为精神符号。

90年代后,诗歌进一步走向“去精英化”,于坚、韩东等人倡导“诗到语言为止”,强调语言的本体意义,如《尚义街六号》中“我们不断商讨着晚餐/又不断把晚餐推向明天”,以日常口语消解诗歌的“崇高感”,女性诗歌、生态诗歌、底层写作等多元流派兴起,翟永明《女人》对女性身体的书写,西川《在哈尔盖仰望星空》对自然与信仰的沉思,均拓展了诗歌的表现疆域。

语言实验是现当代诗歌的另一重要特征,海子将古典诗词的意境与现代诗的自由形式结合,在《祖国(或以梦为马)》中“我要做远方的忠诚的儿子/和物质的短暂情人”,以短促有力的句式构建理想主义图景;余秀华则以“歪斜的脚印”打破语法规范,用“荡漾”的节奏感传递生命的原始张力,证明了诗歌语言“破格”的可能性。

相关问答FAQs

Q1:为什么现当代诗歌中“朦胧诗”被视为一个重要的文学流派?

A1:“朦胧诗”兴起于20世纪70年代末80年代初,以北岛、舒婷、顾城、江河等为代表,其重要性体现在三个方面:一是精神内核上,以“怀疑主义”“人道主义”对抗文革时期的集体主义叙事,重新确立个体价值,如北岛《回答》中的“我不相信”成为思想解放的号角;二是艺术手法上,通过意象的象征、隐喻与通感,打破现实主义“直白抒情”的传统,如舒婷《致橡树》以“木棉与橡树”的意象关系,隐晦表达女性独立意识;三是文学史意义上,它标志着当代诗歌从“政治工具”回归“文学本体”,推动了中国诗歌的现代化转型,对后来的第三代诗人、女性诗歌等产生深远影响。

Q2:如何看待余秀华诗歌中“身体写作”引发的争议?

A2:余秀华的诗歌以“身体写作”为标签,其作品如《穿过大半个中国去睡你》《我爱你》中大量出现对欲望、残疾与疼痛的直接书写,引发了关于“诗歌边界”与“伦理底线”的争议,对此需辩证看待:余秀华的“身体写作”突破了传统诗歌对女性经验的遮蔽,以粗粝真实的语言展现了底层女性的生存困境,如“我是一个有残疾的农民/我的诗歌是疼痛的结晶”,具有社会学与女性主义价值;部分作品因过度强调感官体验而陷入“自恋式抒情”,削弱了诗歌的思想深度,争议的本质是诗歌“艺术性”与“真实性”的平衡问题,而余秀华的意义在于,她迫使读者重新审视诗歌的功能——不仅是审美,更是对“被遮蔽的生命”的发声。