诗歌与数学,看似人类文明中两个截然不同的领域,一个感性与浪漫,一个理性与严谨,却在不经意间交织出令人惊叹的和谐,诗歌以语言为媒介,通过意象、韵律和情感表达对世界的感知与对生命的追问;数学则以符号为工具,通过逻辑、结构和模型揭示宇宙的秩序与规律,二者看似分属不同维度,却在深层结构上存在着惊人的同构性,共同指向人类对“美”与“真”的永恒追求。

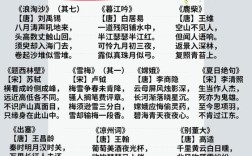

从结构之美来看,诗歌与数学都遵循着严谨的形式规律,古典诗歌中的格律,如中国五言、七言绝句的平仄对仗,十四行诗的固定韵式,本质上是一种“语言的数学”,以杜甫的《登高》为例,“风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回”两句,平仄交替为“平仄平平平仄平,仄平平仄仄平平”,字数、平仄、对仗皆严格对称,这种结构上的对称与平衡,如同数学中的轴对称图形或等式两边的平衡,带来视觉与听觉上的和谐感,而在数学中,斐波那契数列(1,1,2,3,5,8…)每一项与前一项的比值趋近于黄金分割比1.618,这一比例被古希腊人视为“完美比例”,从帕特农神庙的建筑设计到达芬奇《蒙娜丽莎》的构图,再到诗歌中“起承转合”的节奏安排,黄金分割所蕴含的动态平衡之美,跨越了艺术与科学的边界,诗歌中的“意象叠加”与数学中的“集合运算”亦有异曲同工之妙:李商隐“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”两句,将“沧海、月、明珠、泪”与“蓝田、日、暖玉、烟”两个意象群并列,通过交集与并置创造出朦胧的意境,类似于数学中通过集合运算构建复杂的逻辑空间。

从逻辑之美而言,诗歌的叙事与论证往往暗合数学的推理链条,叙事诗如《孔雀东南飞》,以“孔雀东南飞,五里一徘徊”起兴,通过刘兰芝与焦仲卿的爱情悲剧展开情节,事件之间环环相扣,因果分明,其叙事逻辑堪比数学中的公理体系——以初始条件(“十三能织素,十四学裁衣”)为前提,通过一系列发展(“君为府吏,守节情不移”)推导出必然结局(“举身赴清池,自挂东南枝”),而哲理诗则更直接体现数学式的抽象推理,如苏轼的“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,通过“视角局限”与“真相本质”的辩证关系,构建了一个类似数学悖论的逻辑闭环,其推理过程与“哥德尔不完备定理”对“系统自指”的探讨有着内在的一致性,在数学中,一个严密的证明需要从公理出发,每一步推理都需遵循逻辑规则;一首优秀的哲理诗则需要从意象出发,通过联想与升华抵达真理,二者都要求“言有尽而意无穷”,在有限的符号系统中蕴含无限的思维空间。

从创造之美的维度看,诗歌与数学的突破性创新往往源于对“规则”的颠覆与重构,数学史上,非欧几何的诞生正是对欧几里得第五公设(平行公设)的挑战:罗巴切夫斯基与黎曼分别通过改变平行公理,创立了“罗氏几何”与“黎曼几何”,打破了传统几何学的绝对空间观念,这一创新如同诗歌史上杜甫对格律的突破——杜甫在“沉郁顿挫”的风格中,通过“语不惊人死不休”的炼字,如“星垂平野阔,月涌大江流”中“垂”“涌”二字,既突破了初唐诗歌的纤巧,又未破坏格律的严谨,反而赋予语言更强的张力,这种“戴着镣铐跳舞”的创造,正是诗歌与数学的共同特质:在既定的规则框架内,通过打破常规的组合与重构,实现从“必然”到“自由”的飞跃,数学中的分形几何通过简单的迭代公式生成无限复杂的自相似图形,如同诗歌中“一粒沙里见世界”的以小见大,展现了简单规则与复杂现象之间的深刻联系。

从文化史视角看,诗歌与数学的互动从未停止,古希腊的毕达哥拉斯学派提出“万物皆数”,认为宇宙的本质是数学关系,而诗歌、音乐不过是数的和谐;中国古代的《周易》通过“卦象”符号系统阐释宇宙变化,其“象数思维”深刻影响了诗歌的意象营造,如王维“空山新雨后,天气晚来秋”中的“空山”“新雨”,既是自然意象,也暗合《周易》中“乾坤交泰”的数理观念,在文艺复兴时期,达芬奇将数学比例应用于绘画与诗歌创作,认为“绘画是数学的诗,诗歌是绘画的数学”;现代诗人T.S.艾略特在《荒原》中通过碎片化的意象与非线性结构,呼应了20世纪数学对“确定性”的颠覆,其“客观对应物”理论更接近数学模型的构建方式,这种跨领域的对话,证明了诗歌与数学共同构成了人类认知世界的双重维度——前者以感性把握生命的温度,后者以理性揭示宇宙的结构,二者缺一不可。

诗歌与数学的终极共性,在于对“简洁性”与“普遍性”的追求,数学中最美的定理,如欧拉公式e^(iπ)+1=0,仅用五个基本符号便连接了数学中最重要的常数;诗歌中最经典的诗句,如“床前明月光,疑是地上霜”,仅用十个字便唤起跨越时空的共情,这种简洁性并非简单,而是对复杂本质的高度凝练;其普遍性则源于对人类共同经验的抽象,无论是数学的公理还是诗歌的母题(如生死、爱别离、求不得),都超越了文化与时代的局限,成为人类文明的共同遗产,正如数学家哈代所言,“数学家的模式与画家的模式一样,必须是美的”,而诗人兰波也宣称,“生活在别处”——二者都在各自的领域中,通过创造“模式”与“意象”,指向一个超越现实、更本质的“真实世界”。

诗歌与数学,如同人类文明的双生花,一枝绽放感性的芬芳,一枝结出理性的果实,它们在结构、逻辑、创造与文化层面的深层共鸣,揭示了人类思维的统一性:无论是对美的直觉感知,还是对真的逻辑推演,最终都指向对世界秩序的探索与对生命意义的追问,在诗歌的韵律中,我们听见宇宙的心跳;在数学的符号里,我们看见世界的骨架,二者共同构成了人类文明最璀璨的星空,指引我们在感性与理性的交织中,不断逼近真理与美的终极境界。

相关问答FAQs

Q1:诗歌中的格律与数学中的对称有何本质联系?

A1:诗歌格律与数学对称的本质联系在于“结构平衡”,诗歌格律(如平仄、对仗、押韵)通过语言元素的有序排列,形成听觉与视觉上的节奏感,这种“有序重复”与“比例协调”类似于数学中的对称(如轴对称、中心对称)或比例(如黄金分割),律诗的“颔联”“颈联”要求“对仗”,即词性、结构、平仄相对,这类似于数学中等式两边的“等价变换”;而诗歌的“押韵”通过相同韵脚的重复,形成循环往复的韵律,类似于数学周期函数的周期性,二者都通过“规则约束”实现“和谐之美”,是人类对“秩序感”的共同追求。

Q2:为什么说诗歌的意象创造与数学的模型构建有相似之处?

A2:诗歌的意象创造与数学的模型构建相似之处在于“以抽象指代具体”,诗歌中的“意象”(如“月亮”象征思乡,“柳树”象征离别)并非对物象的简单复制,而是通过联想与提炼,赋予其超越本身的象征意义,构建一个“意蕴系统”;数学中的模型(如微积分模型描述变化,概率模型描述随机)也并非对现实的完全还原,而是通过抽象与简化,用符号与公式揭示现象背后的规律,构建一个“逻辑系统”,二者都需要“从具体到抽象”的思维飞跃,且都追求“以简驭繁”——用有限的意象或模型,涵盖无限的现实可能,最终实现对世界的深度认知。