九月,是夏与秋悄然交替的时节,它带着夏末的余温,又染上初秋的凉意,像一首过渡自然的诗,在时光的书页里写下温柔而深刻的注脚,诗歌中的九月,从来不是简单的月份符号,而是诗人情感的容器,是自然变迁的见证,是生命轮回的隐喻,它既有“自古逢秋悲寂寥”的萧瑟,也有“我言秋日胜春朝”的豪迈;既有“空山新雨后”的清新,也有“落叶满长安”的苍凉,九月在诗歌里,是一幅流动的画,一首无言的歌,等待读者用心灵去聆听。

从自然意象来看,九月的诗歌总离不开那些标志性的事物:渐渐转黄的梧桐叶,开始凝结的晨露,南飞的大雁,田间低垂的稻穗,以及傍晚时分的蟋蟀鸣叫,杜甫在《月夜忆舍弟》中写道“露从今夜白,月是故乡明”,白露节气恰在九月,诗人借这秋夜的寒露,将对故乡和亲人的思念浸染得愈发深沉,而王维的《山居秋暝》则以“空山新雨后,天气晚来秋,明月松间照,清泉石上流”勾勒出一幅雨后山村的静谧图,九月的雨在这里不是萧瑟的象征,而是洗涤尘世的甘霖,让山林焕发出空灵之美,九月的风,在诗歌中也常被赋予灵性,它轻轻拂过稻田,带来丰收的气息;它卷起落叶,在空中写下离别的诗行,如刘禹锡笔下“何处秋风至,萧萧送雁群”,秋风成了传递季节信息的使者,也勾起了游子对远方的怅惘。

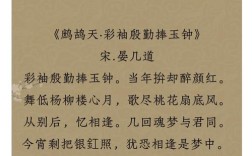

九月的诗歌,更承载着诗人复杂而细腻的情感,对于游子而言,九月是归乡的信号,也是离别的序曲,李白在《子夜吴歌·秋歌》中写道“长安一片月,万户捣衣声”,秋月的清辉下,长安城的妇人正为远征的丈夫赶制寒衣,这九月的月夜,便成了思念的载体,温柔而绵长,而对于诗人自己,九月往往引发对时光流逝的感慨,如李商隐“秋阴不散霜飞晚,留得枯荷听雨声”,九月的枯荷不再有盛夏的生机,却在雨声中沉淀出一种历经沧桑的美,这何尝不是诗人对人生暮年的隐喻?但九月并非总是感伤的,它也有昂扬的一面,苏轼在《赠刘景文》中写下“荷尽已无擎雨盖,菊残犹有傲霜枝”,即便秋深花残,九月的菊花仍傲然挺立,这种不屈的生命力,让诗歌在萧瑟中透出一抹亮色,仿佛在告诉世人:秋亦有秋的精彩。

从文化内涵上看,九月在中国诗歌中常与重阳节紧密相连,登高、赏菊、插茱萸,这些习俗为九月的诗歌增添了浓重的民俗色彩,王维的《九月九日忆山东兄弟》中“独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲”,几乎成了游子思乡的千古绝唱,重阳节的登高望远,反衬出诗人的孤独与思念,而孟浩然的《过故人庄》则描绘了“待到重阳日,还来就菊花”的田园之乐,九月的重阳节在这里成了友情的纽带,是淳朴生活的见证,九月作为收获的季节,在诗歌中也常与农耕文明相连,范成大《四时田园杂兴》中“新筑场泥镜面平,家家打稻趁霜晴”生动描绘了九月农人忙碌的场景,稻谷的芬芳里,藏着对土地的敬畏和对丰收的喜悦。

九月的诗歌,就像一面多棱镜,折射出自然、情感与文化的万千气象,它可以是具体的物象——一片落叶、一滴白露、一缕秋风;也可以是抽象的情感——思念、感慨、豪情;更可以是文化的符号——重阳、丰收、归乡,当我们在诗歌中遇见九月,遇见的不仅是一个季节,更是诗人用生命体验写就的哲学:关于时间的流转,关于生命的坚韧,关于情感的永恒,正如九月既有夏的余热,又有秋的清凉,诗歌中的九月也总是在矛盾与统一中,展现出最丰富的层次,让每一个读者都能在其中找到属于自己的共鸣。

相关问答FAQs

问:为什么九月在中国诗歌中常与“悲秋”情感联系在一起?

答:九月作为夏秋之交的过渡时节,自然景象开始呈现萧瑟特征——草木凋零、露冷霜寒,这些变化容易引发诗人对时光流逝、生命短暂的感慨,九月正值重阳节,登高望远时易生思乡怀人之情,加之古代文人常将秋与人生的暮年、仕途的失意相联系,悲秋”成为九月诗歌的常见主题,但需注意的是,“悲秋”并非九月诗歌的唯一基调,许多诗人也从中发掘出秋的壮美与生机,如刘禹锡“我言秋日胜春朝”。

问:九月的诗歌中,哪些意象最能体现“丰收”的喜悦?

答:九月诗歌中体现“丰收”喜悦的意象主要有稻穗、菊花、果实等,例如范成大“新筑场泥镜面平,家家打稻趁霜晴”中的“打稻”,直接描绘农人收割稻谷的场景,充满生活气息;苏轼“菊残犹有傲霜枝”虽写菊花凋残,却以“傲霜枝”凸显其生命力,暗含对坚韧品格的赞美;而王建“笑歌声里轻雷动,一夜连枷响到明”中的“连枷响”,则以听觉意象生动表现了农人忙碌打谷的欢快氛围,传递出丰收的喜悦。