仰望,是人类最原始也最深刻的姿态之一,当我们站在旷野中凝视星空,当攀登者在绝壁上眺望顶峰,当孩童第一次仰起脸庞追问蓝天,这种向上的凝视中蕴含着超越日常的精神维度,诗歌作为人类心灵的镜像,始终将“仰望”作为核心意象,在字里行间构建起通往神圣与永恒的精神阶梯。

在诗歌的语境中,仰望从来不是简单的物理动作,而是一种灵魂的朝圣,屈原在《离骚》中“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,这种对天道的追问开创了中国诗歌的仰望传统,诗人的身体匍匐在大地,灵魂却通过语言的翅膀飞向云端,在“驷玉虬以乘鹥兮,溘埃风余上征”的意象中,实现了肉身与精神的二元分离,这种仰望带着悲剧性的壮美,正如但丁在《神曲》中描述的那样,当诗人从“黑暗森林”中走出,维吉尔的出现让他得以“仰见星辰”,而但丁的仰望之旅,本质上是人类精神从迷惘到救赎的隐喻。

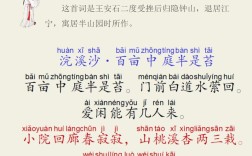

不同文化中的诗歌仰望呈现出独特的审美范式,中国古典诗歌中的仰望常与“登高”意象相连,“会当凌绝顶,一览众山小”的杜甫,“欲穷千里目,更上一层楼”的王之涣,都将物理空间的攀升转化为精神境界的超越,而在西方浪漫主义诗歌中,拜伦笔下的“拜伦式英雄”总是“昂首向天”,雪莱的西风“既是破坏者又是保护者”,诗人的仰望中充满了对自由的狂热追求,这些差异背后,是东西方文化对神圣性理解的不同路径:东方追求天人合一的圆融,西方向往个体精神的绝对超越。

现代诗歌中的仰望发生了微妙的变化,当艾略特在《荒原》中写下“我并非真人,是死者的亡魂”,诗人的仰望失去了古典诗歌的确定性,变成对虚无的凝视,这种“反向的仰望”在策兰的诗中达到极致,他笔下的“灰烬之星”既是毁灭的见证,也是重生的可能,当代诗人如策兰、特朗斯特罗姆等,将仰望的视角从天空转向内部,在“破碎的镜面”中寻找神圣的碎片,这种内化的仰望标志着人类精神在祛魅时代的新探索。

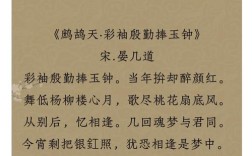

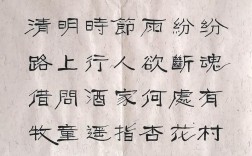

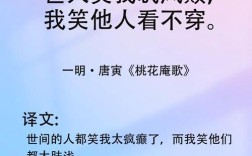

诗歌中的仰望意象具有强大的情感张力,在李白的“举头望明月,低头思故乡”中,简单的仰俯动作构建起乡愁的立体空间;在济慈的“希腊古瓮颂”里,“沉默的形体”比声音更永恒,这种对凝固之美的仰望成为对抗时间流逝的精神堡垒,当海子在诗中写道“天空一无所有,为何给我安慰”,这种看似矛盾的表述恰恰揭示了仰望的本质——它不在于获得确切的答案,而在于保持追问的姿态。

从诗歌史的发展脉络看,仰望的意象始终与人类对存在意义的探索同步,在农业文明时期,仰望是对自然神灵的敬畏;在宗教时代,仰望是对神圣秩序的臣服;在科学昌明的今天,仰望则成为对宇宙奥秘的谦卑凝视,但无论时代如何变迁,诗歌中的仰望始终保持着某种不变的特质:它是对日常生活的超越,是对有限生命的突破,是对永恒价值的坚守。

具体到诗歌技法层面,仰望往往通过特定的意象群来实现,天空、星辰、山峰、飞鸟、云朵等自然物象是最常见的载体,而“登”、“望”、“飞”、“升”等动词则构建起动态的仰望过程,在杜甫“星垂平野阔,月涌大江流”中,仰视与俯视的视角转换形成宏大时空感;在里尔克《杜伊诺哀歌》第一首中,“如果天使存在,我们该如何迎接他们?”的叩问,将仰望升华为对存在的哲学思考,这些技法背后,是诗人对语言可能性的极致探索,通过词语的魔力,让读者在阅读时也完成了一次精神的仰望。

在当代社会,诗歌中的仰望具有特殊的意义,当物质主义和技术理性日益挤压精神空间,诗歌提供的仰望视角成为对抗异化的精神武器,正如诗人策兰所说:“词语必须来自深渊”,这种来自深渊的仰望,不是逃避现实的浪漫幻想,而是直面残酷现实的勇气,在疫情、战争、生态危机等全球性挑战面前,诗歌中的仰望提醒我们:在低头关注现实的同时,不能忘记抬头仰望星空,因为那里存放着人类最珍贵的理想与希望。

仰望诗歌的本质,是通过语言的垂直维度构建精神的高度,在这个意义上,每一位诗人都是精神的攀登者,他们用词语在纸页上开辟出向上的路径,让读者在阅读时能够暂时摆脱重力的束缚,获得片刻的精神自由,这种自由不是逃避现实的乌托邦,而是让我们在认清生活真相之后,依然能够保持对美好的向往,正如荷尔德林所言:“诗人是酒神的祭司”,而诗歌中的仰望,正是这种神圣仪式的核心环节。

仰望,最终成为一种生存美学,它教会我们在匍匐的大地上保持精神的挺立,在物质的世界中守护心灵的星空,诗歌作为这种美学的最佳载体,将继续在字里行间为我们提供向上的力量,让我们在平凡的生活中,能够随时抬头,看见那些超越性的光芒。

相关问答FAQs:

问:为什么诗歌中的“仰望”意象在不同文化中呈现出差异?

答:诗歌中“仰望”意象的文化差异源于不同文明对神圣性理解的不同路径,中国诗歌受儒家“天人合一”和道家“道法自然”思想影响,仰望常与登高、观天象结合,追求个体与宇宙的和谐统一,如杜甫“会当凌绝顶”体现的是境界的升华,西方诗歌受基督教传统影响,仰望更多指向对超验上帝的凝视,如但丁《神曲》中仰望天堂带有明确的救赎指向,地理环境也塑造了仰望的形态:中国内陆文明的多山特征催生了“登高望远”的意象,而希腊海洋文明则发展出“凝视大海”的仰望变体,这些差异反映了诗歌作为文化镜像的本质,将特定民族的精神结构具象化为可感的意象系统。

问:现代诗歌中的“仰望”为何呈现出“向下看”的趋势?

答:现代诗歌中“向下看”的仰望趋势,本质上是人类精神在祛魅时代自我调适的结果,当尼采宣告“上帝已死”,传统诗歌中指向神圣的垂直维度崩塌,诗人不得不将目光从天空转向大地,艾略特《荒原》中“破碎的意象”和策兰“灰烬之星”的意象,都是这种转向的体现——神圣性不再存在于高远的天际,而隐匿在废墟、裂缝等破碎的日常物象中,这种“反向的仰望”并非对传统的否定,而是对神圣性位置的重新发现:在奥斯维辛之后,阿多诺指出“写诗是野蛮的”,而诗歌的使命正是在文化的废墟中寻找救赎的可能,现代诗歌的“向下看”实则是更深刻的仰望,它要求读者在低处仰望,在残缺中见证完整,这种悖论式的凝视恰恰体现了现代诗歌的精神深度。