戴望舒诗歌的艺术世界

戴望舒是中国现代诗歌史上极具影响力的诗人之一,被誉为“雨巷诗人”,他的作品融合了古典诗词的意境与现代象征主义的表现手法,语言凝练而富有音乐性,情感细腻深沉,他的诗歌不仅展现了个人的忧郁与孤独,也折射出特定历史时期知识分子的精神困境。

戴望舒的生平与创作背景

戴望舒(1905—1950),原名戴梦鸥,浙江杭州人,是中国现代象征主义诗歌的代表人物,他早年就读于上海震旦大学,后赴法国留学,深受法国象征派诗人波德莱尔、魏尔伦等人的影响,20世纪20年代末至30年代,他的诗歌创作进入高峰期,代表作《雨巷》《我的记忆》等均诞生于这一时期。

戴望舒的诗歌创作可分为三个阶段:

- 早期(1920年代):受新月派影响,注重格律与音乐性,如《雨巷》。

- 中期(1930年代):转向象征主义,语言更加自由,意象更为朦胧,如《我的记忆》。

- 晚期(1940年代后):受战争影响,诗歌风格趋于沉郁,如《狱中题壁》。

他的诗歌既继承了古典诗词的含蓄美,又吸收了西方现代诗歌的表现手法,形成了独特的个人风格。

戴望舒的代表作赏析

《雨巷》——朦胧忧郁的意象世界

《雨巷》是戴望舒最著名的作品之一,发表于1928年,诗中塑造了一个“撑着油纸伞”的孤独者形象,在悠长寂寥的雨巷中徘徊,寻找一个“丁香一样的结着愁怨的姑娘”,这首诗运用了象征手法,雨巷、油纸伞、丁香等意象共同营造出一种忧郁、迷离的氛围,表达了诗人对理想与现实的矛盾心理。

诗句摘录:

“撑着油纸伞,独自

彷徨在悠长、悠长

又寂寥的雨巷,

我希望逢着

一个丁香一样的

结着愁怨的姑娘。”

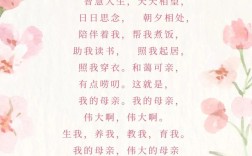

《我的记忆》——内心独白的现代性表达

《我的记忆》是戴望舒转向象征主义后的重要作品,诗中,“记忆”被拟人化,成为一个忠实的朋友,陪伴诗人度过孤独时光,这首诗打破了传统诗歌的格律束缚,采用自由体形式,语言更加口语化,但意象依然深邃,展现了诗人对内心世界的深刻探索。

诗句摘录:

“我的记忆是忠实于我的,

忠实甚于我最好的友人。”

《狱中题壁》——战争年代的悲壮书写

1942年,戴望舒因抗日活动被捕,在狱中写下《狱中题壁》,这首诗风格沉郁悲壮,表达了诗人对自由的渴望和对民族命运的关切,与早期诗歌的婉约不同,这首诗语言更加直接,情感更加激烈,展现了诗人在特殊历史时期的家国情怀。

诗句摘录:

“如果我死在这里,

朋友啊,不要悲伤,

我会永远地生存,

在你们的心上。”

戴望舒诗歌的艺术特色

象征主义的运用

戴望舒的诗歌深受法国象征主义影响,善于运用意象表达抽象情感。《雨巷》中的“丁香”象征忧郁与理想,《我的记忆》中的“记忆”则象征孤独中的慰藉,这些意象并非直接抒情,而是通过隐喻和暗示,让读者在联想中感受诗歌的深层意蕴。

音乐性与节奏感

尽管戴望舒后期转向自由体诗歌,但他的作品依然具有强烈的音乐性,早期诗歌如《雨巷》采用重复、押韵等手法,使诗句朗朗上口;而《我的记忆》虽不拘泥于格律,但通过长短句的交错,形成独特的节奏感。

古典与现代的融合

戴望舒的诗歌既有古典诗词的含蓄美,又有现代诗歌的自由表达,他常化用古典意象,如“丁香”“油纸伞”,但赋予其现代情感,使诗歌既有传统韵味,又具备现代性。

如何阅读与欣赏戴望舒的诗歌

- 关注意象的象征意义:戴望舒的诗歌意象丰富,解读时需结合上下文,体会其隐喻内涵。

- 感受诗歌的音乐性:朗读他的作品,注意节奏与韵律的变化,体会语言的美感。

- 结合时代背景理解:他的诗歌与个人经历、社会变迁紧密相关,了解创作背景有助于深入理解。

戴望舒的诗歌世界深邃而迷人,既有古典的婉约,又有现代的先锋性,他的作品不仅是个人情感的抒发,更是中国现代诗歌发展的重要里程碑,阅读他的诗,如同走进一条幽深的雨巷,在朦胧的意境中,感受诗人对生命、爱情与时代的深刻思考。