乞巧诗歌歌

七夕佳节,星河璀璨,牛郎织女相会于鹊桥之上,这一浪漫传说,催生了无数文人墨客的灵感,其中以“乞巧”为主题的诗歌尤为动人,乞巧诗,既是古代女子祈求心灵手巧的寄托,也是诗人借以抒发情感的载体,从《诗经》的朴素吟咏,到唐宋诗人的华美篇章,乞巧诗承载着深厚的文化底蕴,展现了中国古典诗歌的独特魅力。

乞巧诗的起源与发展

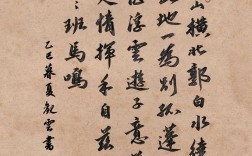

乞巧风俗最早可追溯至汉代,而乞巧诗的形成则与七夕节紧密相连。《古诗十九首》中的《迢迢牵牛星》被认为是早期乞巧诗的代表:“迢迢牵牛星,皎皎河汉女,纤纤擢素手,札札弄机杼。”诗人以牛郎织女的故事为背景,描绘了织女的勤劳与孤独,奠定了乞巧诗的情感基调。

唐代是乞巧诗的鼎盛时期,众多诗人以七夕为题,创作了大量佳作,杜甫的《牵牛织女》写道:“牵牛出河西,织女处其东,万古永相望,七夕谁见同?”诗中既有对神话传说的感慨,也暗含对人间离别的哀思,李商隐的《七夕》更是千古名篇:“鸾扇斜分凤幄开,星桥横过鹊飞回,争将世上无期别,换得年年一度来。”诗人借牛郎织女的短暂相会,抒发了对人生聚散无常的深沉思考。

宋代以后,乞巧诗逐渐融入更多世俗情感,秦观的《鹊桥仙》将爱情与乞巧结合:“纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度,金风玉露一相逢,便胜却人间无数。”词人以细腻的笔触,将七夕的浪漫推向极致,成为后世传诵的经典。

乞巧诗的创作背景与文化内涵

乞巧诗不仅仅是文人墨客的风雅之作,更反映了古代社会的风俗与女性生活,在男耕女织的农业社会,女红技艺是衡量女子才能的重要标准,七夕之夜,女子们会在庭院中摆设瓜果,穿针引线,祈求织女赐予巧手,这一习俗在诗歌中得到了生动体现,如唐代权德舆的《七夕》:“今日云骈渡鹊桥,应非脉脉与迢迢,家人竟喜开妆镜,月下穿针拜九霄。”

乞巧诗也承载了诗人对爱情、人生和命运的思考,牛郎织女的故事象征着坚贞不渝的爱情,而一年一度的相会又暗含了离别的无奈,白居易在《七夕》中写道:“烟霄微月澹长空,银汉秋期万古同,几许欢情与离恨,年年并在此宵中。”诗人以七夕为引,探讨了欢聚与离别的永恒主题。

乞巧诗的写作手法与艺术特色

乞巧诗在艺术表现上具有鲜明的特点,诗人常采用比兴手法,以牛郎织女的故事起兴,进而抒发个人情感,杜牧的《秋夕》写道:“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤,天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。”诗人并未直接描写乞巧,而是通过静谧的夜景,烘托出七夕的幽远意境。

乞巧诗善于运用意象群,如“银河”“鹊桥”“金风玉露”等,营造出唯美浪漫的氛围,苏轼的《菩萨蛮·七夕》中:“风回仙驭云开扇,更阑月坠星河转。”寥寥数笔,便勾勒出七夕夜空的奇幻景象。

乞巧诗的语言风格多样,既有杜甫的沉郁顿挫,也有李商隐的婉约朦胧,宋代以后,词体兴起,乞巧题材更添柔美,如柳永的《二郎神·七夕》:“炎光谢,过暮雨、芳尘轻洒,乍露冷风清庭户爽,天如水、玉钩遥挂。”词人以细腻的笔触,将七夕的清凉与柔情完美融合。

如何欣赏与创作乞巧诗

欣赏乞巧诗,需从情感、意象和时代背景三方面入手,体会诗人寄托的情感,是离愁别绪,还是对爱情的赞美,关注诗歌中的意象运用,如“穿针”“月夜”“鹊桥”等,理解其象征意义,结合历史背景,思考诗歌反映的社会风俗与女性生活。

若想尝试创作乞巧诗,可从以下几点入手:

- 选题立意:既可描绘七夕风俗,也可借牛郎织女抒发个人情感。

- 意象选择:运用银河、鹊桥、金风玉露等经典意象,增强诗歌的七夕氛围。

- 语言锤炼:注重字句的凝练与音韵的和谐,如李商隐的“争将世上无期别,换得年年一度来”,既含蓄又深情。

古典诗歌是中华文化的瑰宝,而乞巧诗更是其中璀璨的一页,无论是杜甫的深沉,李商隐的朦胧,还是秦观的婉约,都为我们提供了丰富的审美体验,在这个快节奏的时代,重读这些诗篇,或许能让我们找回那份对美好情感的珍视与向往。