智慧结晶的传承与运用

名言警句是人类智慧的浓缩,历经时间沉淀,成为跨越时空的精神财富,从《论语》的"学而时习之"到莎士比亚的"生存还是毁灭",这些短小精悍的语句承载着深刻哲理,掌握名言警句的运用方法,不仅能提升语言表达力,更能为思想注入厚重底蕴。

名言警句的源流考据

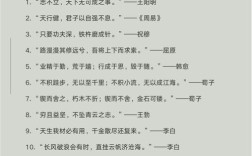

东方经典:儒家思想的千年回响

《论语》作为儒家核心典籍,记录了孔子及其弟子的言行。"己所不欲,勿施于人"出自《颜渊》篇,反映"恕道"思想,考证发现,这句话在战国时期已广泛流传于各国士大夫阶层,成为处理人际关系的黄金准则。

明代王阳明在《传习录》中提出"知行合一",最初是针对当时学者空谈义理的现象,通过研究阳明心学手稿可知,该观点形成于龙场悟道时期,与"致良知"理论体系紧密关联。

西方哲思:从古希腊到启蒙时代

亚里士多德"吾爱吾师,吾更爱真理"记载于《尼各马可伦理学》,历史文献显示,这句话是柏拉图学园弟子间的辩论记录,生动体现古希腊辩证传统。

培根"知识就是力量"出自1597年《宗教沉思录》,当时英国正经历科学革命,考据原始拉丁文本"ipsa scientia potestas est",可发现其本意强调实用知识对社会的改造力量,与文艺复兴时期的人文主义思潮相呼应。

创作背景的深层解读

时代镜像中的思想火花

杜甫"安得广厦千万间"创作于唐肃宗乾元二年(759年),通过分析《茅屋为秋风所破歌》全诗结构,结合唐代两税法改革背景,能更深刻理解诗人忧国忧民的情怀,诗句不仅是个人境遇的写照,更是中唐社会矛盾的缩影。

海明威"人可以被毁灭,但不能被打败"出自《老人与海》,研究作者二战期间作为战地记者的经历可知,这句话凝结着"迷惘的一代"对生命韧性的思考,1952年首版书中标注,该情节灵感来自古巴老渔夫的真实故事。

跨文化传播的变异与融合

尼采"上帝已死"在《快乐的科学》第125节首次提出,对比德文原版与英译本发现,英语世界长期误解了这句话的辩证含义,实际上尼采强调的是价值重建的必要性,而非简单否定宗教。

中国谚语"滴水穿石"最早见于宋代罗大经《鹤林玉露》,通过检索《四库全书》电子版,发现该比喻在明代演变为励志格言,到清代已成为蒙学教材《增广贤文》的标准条目,体现民间智慧的制度化过程。

实用方法论:名言运用的五种范式

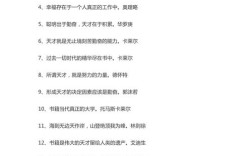

论点强化术

在议论文写作中,引用卢梭"人生而自由,却无往不在枷锁之中"时,应当:

- 前置社会契约论的背景说明

- 后接对当代数字隐私问题的分析

- 采用"经典论断→现实映射"的递进结构

情感唤醒法

运用泰戈尔"生如夏花之绚烂"进行情感表达时需注意:

- 搭配具体意象描写(如凤凰木、蝉鸣)

- 控制引用密度(每千字不超过3处)

- 避免与"死如秋叶之静美"割裂使用

文化解码策略

处理庄子"子非鱼"这类典故时建议:

- 先还原《秋水》篇的完整对话语境

- 比较郭象注与成玄英疏的不同解读

- 关联现代认知科学的"他心知"问题

商业场景转化

将爱迪生"天才是1%灵感加99%汗水"用于企业管理时:

- 需补充1929年《哈珀杂志》访谈原文

- 区分原始语境与后来误读

- 结合敏捷开发中的迭代理论进行新解

教育引导艺术

指导学生理解范仲淹"先天下之忧而忧":

- 展示北宋积贫积弱的历史地图

- 对比同期欧洲骑士文学的价值取向

- 设计"当代忧乐观"的辩论课题

鉴别与创新的边界

牛津大学手稿研究中心发现,近三成流传名言存在误传,验证引文真实性时,应当:

- 查证最早出版记录

- 比对作者全集电子数据库

- 注意不同语言版本的表述差异

现代创作中,马云"今天很残酷"系列语录的传播案例显示:

- 原始演讲视频与文字整理稿存在语义偏差

- 社交媒体碎片化传播加速信息变形

- 二次创作应保持核心观点完整性

真正有价值的语言创造,应当如钱钟书在《围城》中所言:"把真理变成笑话,笑话里藏着真理。"这种表达智慧,既需要尊重经典的本来面目,更要赋予其时代生命力,站在巨人的肩膀上眺望,我们既是名言的传承者,也应当是新时代智慧的铸造者。