关于爱国的诗歌

爱国诗歌是中华民族文化瑰宝中璀璨夺目的明珠,承载着民族精神与家国情怀,从古至今,无数文人墨客用笔墨抒发对祖国的热爱,这些作品不仅具有极高的文学价值,更是民族精神的生动写照。

爱国诗歌的历史渊源

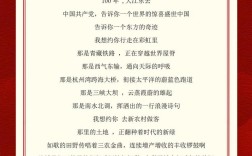

中国爱国诗歌传统源远流长,最早可追溯至《诗经》中的《小雅·采薇》:"昔我往矣,杨柳依依,今我来思,雨雪霏霏。"这首反映戍边将士思乡之情的作品,已初步展现爱国情怀,屈原《离骚》中"长太息以掩涕兮,哀民生之多艰"的悲叹,更是将个人命运与国家兴衰紧密相连。

唐代是爱国诗歌发展的高峰期,杜甫"安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜"的忧国忧民,李白"长风破浪会有时,直挂云帆济沧海"的豪迈气概,都成为后世典范,宋代陆游"王师北定中原日,家祭无忘告乃翁"的殷切期盼,文天祥"人生自古谁无死,留取丹心照汗青"的壮烈誓言,无不彰显爱国诗人的崇高品格。

代表性爱国诗人及其作品

屈原作为中国第一位伟大爱国诗人,其作品《离骚》《九章》等开创了"香草美人"的比兴传统,以瑰丽想象表达对楚国的忠诚与忧虑。"路漫漫其修远兮,吾将上下而求索"成为千古名句。

杜甫被尊为"诗圣",其《春望》"国破山河在,城春草木深"以沉痛笔触描绘安史之乱后的长安景象;《闻官军收河南河北》"剑外忽传收蓟北,初闻涕泪满衣裳"则表达收复失地的狂喜。

陆游一生力主抗金,临终仍不忘收复中原,《示儿》"死去元知万事空,但悲不见九州同"感人至深;《十一月四日风雨大作》"夜阑卧听风吹雨,铁马冰河入梦来"展现老骥伏枥的壮志。

文天祥在宋末抗元斗争中写下《过零丁洋》"人生自古谁无死,留取丹心照汗青",被俘后宁死不屈,《正气歌》"天地有正气,杂然赋流形"彰显民族气节。

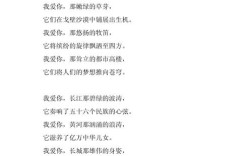

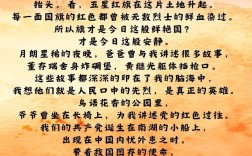

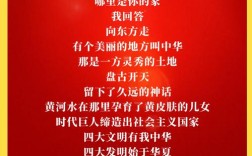

近现代以来,闻一多《七子之歌》呼唤被割让的领土回归;艾青《我爱这土地》"为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉"成为经典;舒婷《祖国啊,我亲爱的祖国》以新颖意象表达赤子之心。

爱国诗歌的艺术特色

爱国诗歌在表现手法上具有鲜明特征。象征手法运用广泛,如屈原以香草喻美德,以美人比明君;对比手法突出强烈情感,杜甫"朱门酒肉臭,路有冻死骨"揭露社会不公;借景抒情是常见方式,陆游"楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关"借战场景物抒抗敌之志。

意象选择上,山河("国破山河在")、战场("醉卧沙场君莫笑")、历史人物("出师未捷身先死")等成为爱国诗歌标志性符号,语言风格或慷慨激昂,或沉郁顿挫,或含蓄深沉,均服务于情感表达。

格律方面,古体诗、近体诗、词、新诗等形式各展所长,杜甫律诗工整严谨,岳飞《满江红》词牌铿锵有力,田间自由体新诗直抒胸臆,不同体裁共同构建爱国诗歌的丰富面貌。

爱国诗歌的现代价值

在当代社会,爱国诗歌具有多重现实意义,它是民族精神教育的重要资源,中小学语文教材精选历代爱国诗篇,培养青少年的家国情怀,文天祥"人生自古谁无死"、林则徐"苟利国家生死以"等名句常被引用,激励人们为国奉献。

爱国诗歌也是文化自信的源泉,在全球化的今天,通过赏析这些作品,能够增强对中华优秀传统文化的认同感,余光中《乡愁》连接两岸情感,席慕蓉《长城谣》唤起共同记忆,体现诗歌凝聚人心的力量。

在文学创作领域,爱国主题历久弥新,当代诗人继承传统又开拓创新,将个人命运与国家发展相结合,如吉狄马加《我,雪豹》关注生态保护,欧阳江河《傍晚穿过广场》反思历史进程,展现新时代的爱国表达。

如何鉴赏爱国诗歌

深入理解爱国诗歌,需把握几个关键点。知人论世至关重要,了解诗人生平及时代背景,才能体会屈原投江、杜甫忧国、陆游遗恨的深层原因。文本细读不可忽视,分析"感时花溅泪,恨别鸟惊心"中移情手法的运用,体会"商女不知亡国恨"的曲笔讽刺。

比较阅读能拓展视野,将杜甫与李白、陆游与辛弃疾的爱国诗对照,感受不同风格。跨媒介欣赏可增强体验,许多爱国诗歌被谱曲传唱,如《满江红》《七子之歌》,或改编为书画作品,多元呈现提升感染力。

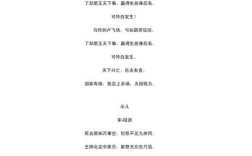

创作实践方面,可尝试用传统形式表达当代爱国情怀,如以格律诗记录抗疫见闻,用词牌描写脱贫攻坚,创新同时需尊重诗歌规律,避免口号化,追求"登山则情满于山,观海则意溢于海"的艺术境界。

爱国诗歌是民族文化的基因密码,承载着中华儿女对这片土地深沉的爱,从屈原到艾青,千百年来,诗人用生命和才华谱写赤子之歌,在实现中华民族伟大复兴的征程上,这些穿越时空的诗句依然焕发着振奋人心的力量,当我们诵读"为什么我的眼里常含泪水",仿佛看见无数先辈对这片土地的无尽眷恋;默念"留取丹心照汗青",更能理解什么是真正的文化自信与精神传承。