小学生如何欣赏与创作秋天诗歌

秋天是诗歌的季节,金黄的落叶、丰收的果实、凉爽的微风,都为诗人提供了丰富的灵感,对于小学生来说,学习秋天的诗歌不仅能感受自然之美,还能培养语言表达能力和想象力,以下从诗歌的出处、作者、创作背景、使用方法及表现手法等方面,引导孩子们走进秋天的诗意世界。

经典秋天诗歌赏析

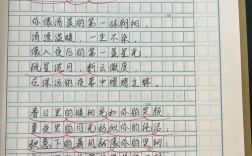

杜牧《山行》

远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

出处与作者:杜牧是唐代著名诗人,擅长写景抒情,这首诗描绘了秋日山行的画面,语言简练,意境深远。

创作背景:杜牧在旅途中被深秋山景吸引,枫叶如火,让他感受到秋天不只有萧瑟,更有热烈之美。

教学引导:

- 让孩子观察诗中“寒山”“枫林”“霜叶”等意象,感受色彩对比(红枫与白云)。

- 提问:“为什么诗人说‘霜叶红于二月花’?”引导理解比喻手法。

王维《山居秋暝》

空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

出处与作者:王维是盛唐山水田园诗代表,诗画结合,充满禅意。

创作背景:王维隐居辋川时所作,表达对宁静自然的向往。

教学引导:

- 让孩子想象“雨后秋山”的画面,体会“明月”“清泉”的动态美。

- 对比杜牧的秋景,感受王维笔下的秋天更显静谧。

现代儿童诗《秋天的信》

秋天写信,

用落叶当信纸,

让风邮递。

松鼠读懂了,

忙着藏坚果;

大雁读懂了,

匆匆飞南方……

教学价值:语言童趣,拟人化手法贴近孩子思维,适合模仿创作。

秋天诗歌的表现手法

意象运用

秋天的典型意象包括:

- 自然景物:落叶、菊花、大雁、明月、稻谷。

- 色彩词汇:金黄、火红、湛蓝、橙黄。

练习建议:让孩子收集落叶,观察颜色与形状,用“银杏叶像__”造句。

修辞手法

- 比喻:如“稻穗弯弯像金钩”。

- 拟人:如“秋风调皮地翻动书页”。

- 排比:连续用三个秋天景象增强节奏感。

课堂活动:分组比赛,用不同修辞描述同一幅秋景图。

情感表达

秋天诗歌的情感多元:

- 喜悦(丰收);

- 思念(“洛阳城里见秋风,欲作家书意万重”);

- 哲理(“自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝”)。

讨论话题:你眼中的秋天是快乐的还是忧伤的?为什么?

小学生如何创作秋天诗歌

观察与记录

带学生走进自然,用五感体验秋天:

- 视觉:枫叶渐变的过程;

- 听觉:踩落叶的沙沙声;

- 嗅觉:桂花香、泥土气息。

实践作业:制作“秋天观察笔记”,配图与简短诗句。

从模仿到创新

- 仿写古诗:如将《山行》改为《公园秋行》:“曲径通幽草木黄,儿童笑闹捉迷藏”。

- 自由创作:用“假如秋天有颜色”开头,写一首小诗。

诗歌的形式探索

- 藏头诗:每行首字连成“秋天真美”。

- 形状诗:把诗句排列成落叶或苹果的形状。

诗歌在教学中的应用

跨学科融合

- 美术课:为诗歌配插图;

- 音乐课:将诗歌编成童谣;

- 科学课:探讨树叶变黄的原因。

朗诵与表演

- 举办“秋诗朗诵会”,鼓励孩子加入动作和表情;

- 用方言朗读,感受语言韵律的多样性。

推荐阅读与资源

-

书籍:

- 《给孩子读的诗》(北岛编选);

- 《一个孩子的诗园》(罗伯特·路易斯·史蒂文森)。

-

纪录片:

《唐诗三百首》动画版,以故事讲解诗歌。

秋天是诗歌的宝库,也是孩子灵感的源泉,通过读诗、品诗、写诗,不仅能提升语文素养,更能学会用诗意的眼光观察世界,正如泰戈尔所说:“诗的词句含有能走动的意义与能飞翔的音乐。”愿每个孩子都能在秋日里,找到属于自己的诗句。