弦诗歌

诗歌是语言的精粹,是情感与思想的凝练表达,从古至今,诗人以文字为弦,拨动心灵的韵律,留下无数传世佳作,无论是《诗经》的质朴、《楚辞》的瑰丽,还是唐诗的恢弘、宋词的婉约,诗歌始终承载着人类最深刻的情感和智慧。

诗歌的起源与发展

中国诗歌的源头可追溯至先秦时期的《诗经》,这是最早的诗歌总集,收录了西周至春秋时期的民间歌谣、宫廷乐歌和祭祀颂词。《诗经》以“风、雅、颂”三部分构成,国风”多为民歌,反映百姓生活与情感;“雅”为贵族宴饮或朝会之乐;“颂”则用于宗庙祭祀。

紧随其后的是《楚辞》,以屈原的《离骚》为代表,充满浪漫主义色彩,运用神话传说和象征手法,开创了中国诗歌的抒情传统,到了汉代,乐府诗兴起,如《孔雀东南飞》《木兰诗》,叙事性强,语言通俗,展现了社会百态。

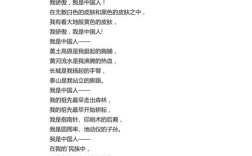

唐代是中国诗歌的巅峰,李白、杜甫、王维等诗人各具风格,李白豪放飘逸,如《将进酒》展现洒脱不羁;杜甫沉郁顿挫,《春望》抒发家国情怀;王维诗画一体,《山居秋暝》空灵悠远,宋代则以词见长,苏轼、李清照、辛弃疾等人拓展了词的境界,或豪放,或婉约,使词成为与诗并驾齐驱的文学形式。

诗歌的创作背景与情感表达

每一首诗的诞生都有其特定的历史背景和个人经历,杜甫的“国破山河在,城春草木深”写于安史之乱,饱含忧国忧民之情;李煜的“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”则是亡国之君的哀叹,诗人的情感与时代紧密相连,诗歌成为历史的见证。

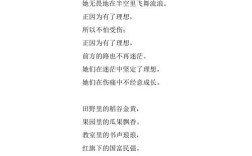

现代诗歌同样如此,徐志摩的《再别康桥》表达对往昔的眷恋,海子的《面朝大海,春暖花开》则充满对理想生活的向往,诗歌不仅是个人情感的抒发,也是时代精神的折射。

诗歌的写作手法与技巧

诗歌的创作离不开艺术手法的运用,常见的包括:

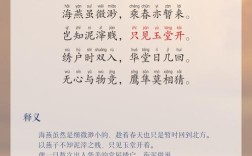

- 比喻与象征:如李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,以蚕丝、烛泪象征至死不渝的情感。

- 对仗与押韵:格律诗讲究平仄对仗,如“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,音韵和谐,画面生动。

- 意象组合:马致远的《天净沙·秋思》仅用“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”几个意象,便勾勒出苍凉的秋景。

- 虚实结合:苏轼的“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,由实景引发哲理思考。

现代诗歌更注重自由表达,如北岛的“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”,以凝练的语言直击社会现实。

如何欣赏与创作诗歌

欣赏诗歌的方法

- 了解背景:读懂一首诗,需先了解作者生平及创作背景,如读杜甫的诗,需知安史之乱的历史。

- 品味语言:注意诗歌的用词、修辞和节奏,如李清照的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,叠字运用增强哀婉之感。

- 体会意境:诗歌常借景抒情,如王维的“空山新雨后,天气晚来秋”,营造出宁静淡远的氛围。

创作诗歌的建议

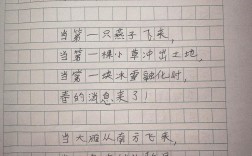

- 多读经典:从古诗词中汲取营养,学习语言表达和结构安排。

- 观察生活:诗歌源于生活,细腻的观察能带来独特的灵感。

- 大胆尝试:初期可模仿名家风格,逐渐形成自己的语言特色。

诗歌是跨越时空的艺术,无论是古典诗词的典雅,还是现代诗歌的自由,都能让人在文字中找到共鸣,读诗,是与古人对话;写诗,是与自己对话,在快节奏的今天,诗歌仍是一方净土,让心灵得以栖息。