探寻诗词的智慧与灵性

诗词是中国文化的瑰宝,承载着千年的智慧与情感,佛愿诗歌,作为一种特殊的诗歌形式,融合了佛教思想与古典诗词的艺术表达,既传递了禅意,又展现了诗歌的美学价值,本文将从诗歌的出处、作者、创作背景、使用方法及表现手法等方面,带您深入理解佛愿诗歌的魅力。

佛愿诗歌的起源与发展

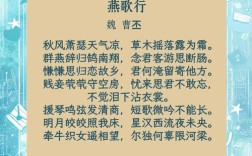

佛愿诗歌的源头可追溯至佛教传入中国的魏晋南北朝时期,随着佛教的兴盛,僧侣与文人开始以诗歌表达对佛法的感悟,形成了独特的禅诗风格,唐代诗人王维的《鹿柴》《山居秋暝》等作品,虽未直接标明佛愿,但其中蕴含的空灵禅意,已具备佛愿诗歌的雏形。

宋代以后,禅宗文化盛行,许多高僧大德如寒山、拾得、皎然等,创作了大量佛愿诗歌,这些诗歌语言简练,意境深远,既是对佛法的阐释,也是对人生的思考,寒山的诗:“我心似秋月,碧潭清皎洁,无物堪比伦,教我如何说。”短短数句,便勾勒出禅者的心境,令人回味无穷。

佛愿诗歌的代表作者

佛愿诗歌的作者群体主要包括两类:一类是出家僧人,另一类是深受佛教影响的文人。

僧侣诗人

寒山、拾得是唐代著名的诗僧,他们的诗歌通俗易懂,却蕴含深刻哲理,寒山的诗多写山林隐逸之趣,语言质朴,如“杳杳寒山道,落落冷涧滨”,展现超脱世俗的禅意。

宋代诗僧惠洪的诗歌则更具文人气质,如“万籁俱寂中,一灯照古今”,既有佛理的深邃,又有诗歌的韵律美。

文人诗人

王维被誉为“诗佛”,他的诗歌充满禅意,如“行到水穷处,坐看云起时”,既描绘自然之景,又暗含人生哲理,苏轼的《题西林壁》“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,也体现了佛家“无我”的思想。

佛愿诗歌的创作背景

佛愿诗歌的创作往往与作者的修行经历、时代背景密切相关,唐代佛教鼎盛,诗歌与禅宗结合,形成了独特的艺术风格,宋代文人崇尚“以禅入诗”,使得佛愿诗歌更加丰富多样。

唐代诗人白居易晚年皈依佛教,创作了大量佛愿诗歌,如《闲居》“心远地自偏”,表达了对清净生活的向往,宋代黄庭坚的《牧童诗》“骑牛远远过前村,短笛横吹隔陇闻”,看似写田园风光,实则暗含禅机,体现“随缘自在”的佛理。

佛愿诗歌的使用方法

佛愿诗歌不仅是文学欣赏的对象,也可用于修身养性、提升心灵境界,以下是几种常见的使用方式:

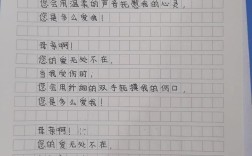

诵读感悟

佛愿诗歌语言凝练,适合反复诵读,诵读王维的“空山新雨后,天气晚来秋”,能让人心境平和,感受自然的宁静。

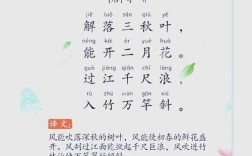

书法创作

许多佛愿诗歌被书法家书写,成为艺术品,如苏轼的《赤壁赋》虽非严格意义上的佛愿诗歌,但其“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”的句子,常被用于禅意书法创作。

禅修辅助

佛愿诗歌可作为禅修的引导,诵读“菩提本无树,明镜亦非台”,能帮助修行者进入无执无念的状态。

佛愿诗歌的表现手法

佛愿诗歌在艺术表现上独具特色,常见手法包括:

意象运用

佛愿诗歌常用自然意象,如月、山、水、云等,象征佛法的空灵与永恒,如张继的《枫桥夜泊》“月落乌啼霜满天”,通过夜景的描绘,传递出禅意的孤寂与超脱。

语言简练

佛愿诗歌往往言简意赅,如六祖慧能的“菩提本无树,明镜亦非台”,仅用十个字,便道出“本来无一物”的禅理。

哲理与诗境融合

优秀的佛愿诗歌不仅有意境美,还蕴含深刻哲理,如李白的“众鸟高飞尽,孤云独去闲”,表面写景,实则表达超然物外的心境。

佛愿诗歌是文学与佛法的完美结合,既有诗歌的艺术性,又有佛理的深邃性,无论是欣赏、创作还是运用,都能让人在浮躁的现代生活中,找到一片心灵的净土。