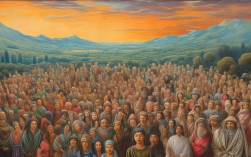

诗词中的和谐与力量

在中国悠久的文化历史中,诗歌一直是表达情感、传递思想的重要载体,民族团结作为中华民族的优良传统,自古以来就被无数诗人歌颂,这些诗词不仅展现了各民族共同奋斗的历史,也凝聚了深厚的文化认同。

民族团结诗歌的起源与发展

早在《诗经》时代,诗歌就记录了先民的生活与情感,其中不乏对团结协作的赞美,如《小雅·鹿鸣》中“呦呦鹿鸣,食野之苹,我有嘉宾,鼓瑟吹笙”,描绘了宾主欢聚的场景,体现了早期社会和谐共处的精神。

唐代是诗歌的黄金时代,许多作品反映了多民族融合的盛况,王维的《使至塞上》“大漠孤烟直,长河落日圆”,不仅描绘了壮丽的边塞风光,也暗含了中原与边疆民族的交流,李白的《关山月》“明月出天山,苍茫云海间”,则展现了西域与中原文化的交融。

宋代以后,随着民族交往更加频繁,诗歌中的民族团结主题更加鲜明,陆游的《示儿》“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”,表达了渴望国家统一的强烈愿望。

经典民族团结诗歌赏析

《敕勒歌》(北朝民歌)

“敕勒川,阴山下,天似穹庐,笼盖四野,天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。”

这首民歌描绘了北方草原的壮美景象,展现了游牧民族的豪迈情怀,同时也反映了各民族对自然的共同敬畏。

《塞下曲》(卢纶)

“月黑雁飞高,单于夜遁逃,欲将轻骑逐,大雪满弓刀。”

卢纶的这首诗刻画了边塞将士的英勇,同时也隐含了战争与和平的辩证关系,表达了各民族最终走向和谐的理想。

《七律·长征》(毛泽东)

“红军不怕远征难,万水千山只等闲。”

毛泽东的这首诗以豪迈的笔调歌颂了红军长征的壮举,更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”一句,展现了各民族共同奋斗的精神。

民族团结诗歌的创作背景

许多民族团结诗歌的诞生都与特定的历史环境相关,北朝民歌《敕勒歌》反映了游牧民族与农耕文化的交融;唐代边塞诗则与当时中原王朝与西域、吐蕃等地的交往密不可分。

近现代以来,民族团结诗歌更与国家命运紧密相连,闻一多的《七子之歌》表达了对国家统一的期盼,而艾青的《我爱这土地》则抒发了对祖国山河的深情。

民族团结诗歌的表现手法

- 意象运用:许多诗歌通过自然景物象征民族团结,如“草原”“雪山”“江河”等,既展现地域特色,又体现共同的家国情怀。

- 对比手法:部分作品通过战争与和平的对比,突出团结的重要性,如高适的《燕歌行》“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”。

- 直抒胸臆:现代诗歌更倾向于直接表达民族团结的情感,如田间的《给战斗者》“我们必须战斗,为了我们的土地,为了我们的兄弟”。

如何运用民族团结诗歌

- 教育传承:在学校教育中,可以通过赏析经典诗歌,让学生理解民族团结的历史意义。

- 文化活动:在民族节日或庆典上朗诵相关诗歌,增强文化认同感。

- 文艺创作:鼓励现代诗人创作新的民族团结主题作品,反映新时代的民族关系。

民族团结诗歌不仅是文学瑰宝,更是中华民族共同的精神财富,从古至今,这些诗词以优美的语言和深刻的思想,传递着和谐共生的理念,在当今社会,我们更应珍视这些文化遗产,让民族团结的精神代代相传。