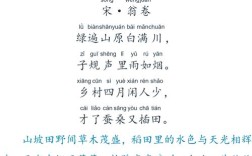

传统诗词的乡土韵味与创作艺术

中国诗歌源远流长,从《诗经》的“关关雎鸠”到唐诗宋词的璀璨星河,语言形式始终在演变,而方言作为地域文化的活化石,为诗歌注入了独特的生命力,方言版诗歌不仅保留了传统诗词的格律之美,更以口语化的表达拉近了与读者的距离。

方言诗歌的历史渊源

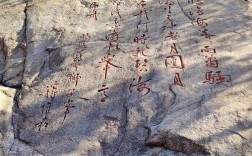

中国最早的诗歌总集《诗经》中的“国风”部分,便收录了各诸侯国的民间歌谣,这些作品多用当地方言创作,如《郑风》《卫风》等,语言质朴自然,反映了不同地域的生活风貌,唐代诗人刘禹锡的《竹枝词》更是直接借鉴巴蜀民歌,以方言入诗:“杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。”

明清时期,方言诗歌进一步发展,冯梦龙编纂的《山歌》收录了大量吴语民歌,语言活泼生动,清代郑板桥的《道情》则采用山东方言,通俗易懂:“老书生,白屋中,说黄虞,道古风。”

方言诗歌的创作特点

-

语言鲜活

方言诗歌最大的特点是语言的本土化,粤语诗歌中的“佢”(他)、“嘅”(的),闽南语诗歌中的“阮”(我们)、“厝”(房子),都能瞬间唤起地域认同感,比如这首潮汕方言诗:“月娘光光,照阮门脚口,阿嬷讲故事,古早古早以前……” -

韵律独特

方言保留了古汉语的入声字,使得诗歌朗诵时更具节奏感,例如粤语中“屋”“北”等字的短促发音,在创作七绝时能自然形成抑扬顿挫的效果,客家山歌更是利用方言声调,形成对仗工整的即兴唱和。 -

意象接地气

方言诗歌常选取本土风物入诗,陕北信天游里的“山丹丹开花红艳艳”,苏州评弹中的“茉莉花开来香喷喷”,都是用方言词汇构建的鲜活画面。

如何创作方言诗歌

-

掌握方言特色词汇

收集本地特有的名词、动词和形容词,比如四川话的“摆龙门阵”(聊天)、东北话的“唠嗑”(交谈),这些词汇能让诗歌充满生活气息。 -

研究方言音韵规律

不同方言的平仄与普通话差异较大,创作前可参考《方言音系对照手册》,或录制本地老人诵读传统诗词的音频,模仿其语调。 -

融合古典与现代

可以参考杜甫“三吏三别”的白描手法,用方言写当代题材,比如这首描写外卖员的沪语诗:“风里来,雨里去,电瓶车踏得快,为仔屋里厢个小囡……”

经典方言诗歌赏析

《岭南荔枝词》(粤语)

“红云堆里荔枝香,

阿妹攀枝递过墙。

记得那年蝉唱日,

冰肌玉骨透心凉。”

这首作品活用粤语词汇“阿妹”“透心凉”,既符合七绝格律,又保留了广府话的婉转韵味。

《黄土坡上》(陕北方言)

“羊肚子手巾三道道蓝,

咱见个面面容易拉话话难。

一个在那山上一个在沟,

瞭见个村村瞭不见人。”

信天游的比兴手法与方言叠词结合,展现出黄土高原的苍茫与深情。

方言诗歌的教学应用

在语文课堂中,方言诗歌可作为文化传承的桥梁,教师可以:

- 组织学生用家乡话朗诵《静夜思》,比较不同方言的韵律差异

- 开展“方言采风”活动,收集本地谚语改编成绝句

- 邀请民间艺人演示地方戏曲中的诗唱段

北京师范大学曾进行实验,让学生用吴语演唱苏轼《水调歌头》,结果发现方言版比普通话版更能传递词中的缠绵情感。

短视频平台上的#方言读诗#话题播放量已超5亿次,福建土楼里的客家童谣、重庆街头用川普朗诵的《将进酒》,都在证明:当诗歌脱下雅言的外衣,反而更能直抵人心。

诗歌从来不是博物馆里的青铜器,而是田间地头的野花,用泥土里长出来的语言写诗,或许才是对李太白“清水出芙蓉”最好的诠释。