千年文脉中的心灵回响

诗歌是语言的艺术,是情感的凝练,更是文明的瑰宝,从《诗经》的质朴到唐诗的恢弘,从宋词的婉约到现代诗的奔放,诗歌始终承载着人类最深邃的思考与最炽热的情感。

诗歌的起源与流变

中国诗歌的源头可追溯至先秦时期的《诗经》。《诗经》收录了西周至春秋时期的民间歌谣、宫廷乐歌与祭祀颂词,分为“风”“雅”“颂”三部分。“风”是各地民歌,如《关雎》《蒹葭》,以比兴手法抒发情感;“雅”多为贵族宴饮之作;“颂”则是宗庙祭祀的庄严颂词。

汉代乐府诗继承《诗经》传统,如《孔雀东南飞》《木兰辞》,以叙事见长,语言通俗却意蕴深厚,魏晋时期,五言诗兴起,陶渊明的田园诗、曹操的慷慨悲歌,展现了乱世中文人的精神追求。

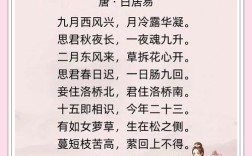

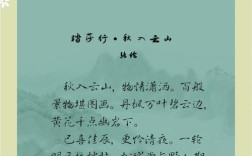

唐代是诗歌的黄金时代,李白、杜甫、王维等大家辈出,李白的诗豪放飘逸,如《将进酒》;杜甫沉郁顿挫,如《春望》;王维则诗画一体,如《山居秋暝》,宋词继唐诗之后成为主流,苏轼的豪放、李清照的婉约,将词推向艺术巅峰。

诗歌的创作背景与情感表达

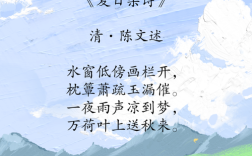

每一首诗的诞生都与时代背景、个人经历密不可分,杜甫的“国破山河在,城春草木深”写于安史之乱,饱含家国之痛;李清照的“寻寻觅觅,冷冷清清”则是南渡后的孤寂写照。

现代诗中,徐志摩的《再别康桥》融合中西文化,表达对往昔的眷恋;海子的《面朝大海,春暖花开》则以纯净的语言描绘理想生活,却暗含对现实的无奈。

诗歌的表现手法与技巧

-

意象与意境

诗歌常通过意象营造意境,如马致远的“枯藤老树昏鸦”,寥寥数笔勾勒出萧瑟秋景;王维的“明月松间照,清泉石上流”则传递出空灵禅意。 -

修辞手法

比喻、拟人、夸张等修辞手法增强表现力,李煜的“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”,以江水喻愁绪,形象深刻;李白的“飞流直下三千尺”,夸张中见气势。 -

格律与节奏

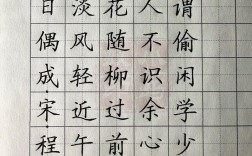

古典诗歌讲究平仄、押韵,如五言绝句“床前明月光,疑是地上霜”,平仄相间,朗朗上口,现代诗虽打破格律,但仍注重节奏,如戴望舒的《雨巷》,通过重复句式营造韵律感。

诗歌的鉴赏与学习方法

-

知人论世

了解作者生平与时代背景,能更深入理解诗意,读苏轼的《定风波》,需知他贬谪黄州的经历;读辛弃疾的《破阵子》,需体会他报国无门的悲愤。 -

品味语言

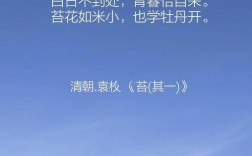

诗歌语言凝练,一字千金,王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,贾岛“僧敲月下门”的“敲”字,皆经反复推敲而成。 -

体会情感

诗歌是情感的载体,读李商隐的“春蚕到死丝方尽”,感受执著;读北岛的“卑鄙是卑鄙者的通行证”,思考人性。

诗歌的现代价值

在快节奏的今天,诗歌仍具有不可替代的意义,它是心灵的慰藉,如泰戈尔的“生如夏花之绚烂”;是思想的火花,如艾略特的《荒原》对现代文明的反思。

古典诗词融入流行文化,如《经典咏流传》让传统焕发新生;网络诗歌平台为普通人提供创作空间,诗歌从未远离生活,它始终在记录时代,抚慰人心。

诗歌是跨越时空的对话,当我们读“海上生明月,天涯共此时”,仍能与千年前的张九龄共鸣;当我们写下自己的诗句,便是在延续这条绵延不绝的文脉。