智慧之光照亮人生

名言警句是人类智慧的结晶,短短数语便能传递深刻哲理,指引人生方向,无论是中国古代圣贤的箴言,还是西方哲人的经典语录,它们跨越时空,成为人们思考、行动的精神坐标,本文将围绕名言警句的出处、作者、创作背景、使用方法及表达手法展开探讨,帮助读者更好地理解和运用这些智慧精华。

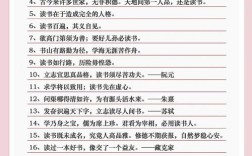

名言警句的出处与作者

名言警句往往出自历史名人、思想家、文学家之手,他们的经历与思考赋予了这些话语独特的力量。

-

孔子:“己所不欲,勿施于人。”

出自《论语·颜渊》,体现了儒家“仁”的思想,强调推己及人的处世之道。 -

老子:“千里之行,始于足下。”

出自《道德经》,鼓励人们脚踏实地,从小事做起。 -

莎士比亚:“To be or not to be, that is the question.”

出自《哈姆雷特》,探讨生存与毁灭的哲学命题,成为西方文学经典。 -

鲁迅:“世上本没有路,走的人多了,也便成了路。”

出自《故乡》,激励人们勇于开拓,不惧未知。

了解名言的作者和出处,能帮助我们更准确地理解其内涵,避免误读。

名言警句的创作背景

每一句名言都诞生于特定的历史环境或个人经历,理解其背景能让我们更深刻地体会其价值。

-

“天行健,君子以自强不息。”(《周易》)

这句名言反映了古代中国对自然规律的观察,鼓励人们效法天道,不断进取。 -

“知识就是力量。”(培根)

培根生活在欧洲文艺复兴时期,科学探索兴起,这句话强调了知识对社会进步的推动作用。 -

“生命不止,奋斗不息。”(丘吉尔)

二战期间,丘吉尔用这句话鼓舞英国人民坚持抗争,体现了时代精神。

名言警句的使用方法

名言警句可以用于写作、演讲、日常交流等多个场景,恰当运用能增强说服力和感染力。

写作引用

在议论文或散文中引用名言,能增强论证力度。

“海纳百川,有容乃大。”(林则徐)

这句话可用于讨论包容与开放的主题,使文章更具深度。

演讲点睛

在演讲开头或结尾引用名言,能吸引听众注意或强化主题。

“不要问国家能为你做什么,而要问你能为国家做什么。”(肯尼迪)

适用于激励听众承担社会责任。

日常激励

将名言作为座右铭,或在困难时自我激励。

“困难像弹簧,你弱它就强。”

提醒自己保持积极心态。

名言警句的表达手法

名言警句之所以深入人心,往往得益于精妙的表达方式,常见手法包括:

比喻与象征

“时间就像海绵里的水,挤一挤总会有的。”(鲁迅)

用海绵比喻时间,形象生动。

对比与排比

“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡。”(鲁迅)

通过对比强调选择的重要性。

反问与设问

“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛。”(司马迁)

引发读者思考生命价值。

如何正确理解与运用名言

-

结合上下文

避免断章取义,以德报怨”常被误解,但孔子原意是“以直报怨,以德报德”。 -

与时俱进

有些名言受时代局限,需结合现代价值观解读。 -

灵活运用

根据场合调整表达方式,避免生搬硬套。

名言警句是前人留给我们的宝贵财富,它们不仅是语言的精华,更是智慧的传承,无论是修身养性,还是指导实践,恰当运用名言都能让我们的思想更深刻,行动更有力。