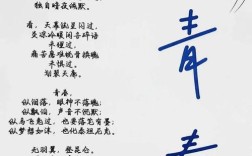

诗歌朗诵大赛的主题

诗歌是人类情感的凝练表达,是跨越时空的艺术形式,一场成功的诗歌朗诵大赛,不仅需要选手具备出色的朗诵技巧,更需要深入理解诗歌本身的内涵,从古典诗词到现代诗歌,每一首作品都承载着独特的文化底蕴和情感力量。

诗歌的出处与作者

诗歌的出处往往决定了它的风格和主题,中国古典诗词大多收录于《全唐诗》《宋词三百首》等经典选集中,而现代诗歌则散见于各类文学刊物或诗人的个人作品集,了解诗歌的出处,有助于把握其创作背景和文学价值。

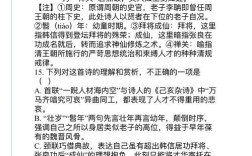

以李白《静夜思》为例,这首诗出自《李太白全集》,是诗人旅居异乡时所作,短短四句,勾勒出游子对故乡的深切思念,而现代诗人海子的《面朝大海,春暖花开》,则收录于《海子诗全集》,展现了诗人对理想生活的向往,朗诵时,如果能结合诗人的生平经历,更能传递出诗歌的深层情感。

创作背景的挖掘

每一首诗歌的诞生都有其特定的历史背景或情感契机,杜甫的《春望》写于安史之乱期间,字里行间透露出战乱带来的苦难;徐志摩的《再别康桥》则源于他在英国剑桥大学的留学经历,充满对往昔的眷恋。

朗诵者若能深入挖掘这些背景,便能在表演中赋予诗歌更强的感染力,朗诵苏轼的《水调歌头·明月几时有》时,若能理解这是词人在中秋之夜思念弟弟苏辙而作,便能更好地诠释“但愿人长久,千里共婵娟”的深情。

诗歌的使用方法

在朗诵比赛中,选择合适的诗歌至关重要,古典诗词讲究格律和意境,适合展现朗诵者的语言功底;现代诗歌更注重自由表达,适合情感丰富的演绎。

对于初学者,可以从短小精悍的作品入手,如王之涣的《登鹳雀楼》或顾城的《一代人》,这些诗歌结构清晰,情感鲜明,易于把握,而有一定基础的选手,可以挑战长篇或情感复杂的作品,如白居易的《长恨歌》或艾青的《大堰河——我的保姆》。

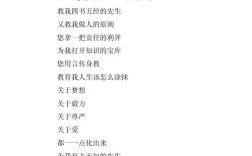

朗诵手法的运用

朗诵不仅是读出文字,更是用声音塑造画面,不同的诗歌需要不同的朗诵手法:

- 节奏控制:古典诗词通常有固定的平仄和韵律,朗诵时需注意抑扬顿挫,李清照的《声声慢》开头“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,宜用缓慢低沉的语调表现愁绪。

- 情感投入:现代诗歌更依赖朗诵者的情感表达,比如北岛的《回答》,朗诵时需铿锵有力,传递出坚定的反抗精神。

- 肢体语言:适当的手势和表情能增强表现力,但切忌过度夸张,以免分散听众对诗歌本身的注意力。

诗歌朗诵的艺术再创造

优秀的朗诵不仅是复述,更是对诗歌的二次创作,朗诵者可以尝试以下方法提升表现力:

- 个性化解读:同一首诗,不同的人可以有不同的诠释,比如戴望舒的《雨巷》,有人读出忧郁,有人读出希望,关键在于朗诵者的独特理解。

- 音乐与背景配合:适当的配乐能增强氛围,但需确保音乐不会掩盖诗歌本身的美感。

- 声音的层次感:通过音量、语速的变化,突出诗歌的重点部分,让听众跟随朗诵者的节奏进入诗歌的世界。

诗歌朗诵大赛不仅是一场技巧的比拼,更是一次文化的传承,无论是古典诗词的典雅,还是现代诗歌的自由,每一首诗都值得用心去感受、用声音去传递,朗诵者在准备过程中,若能深入理解诗歌的出处、作者、创作背景,并运用恰当的朗诵手法,定能在舞台上展现出诗歌的真正魅力。