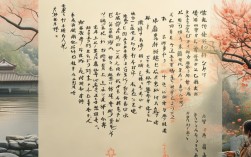

我将从三个层面来为你解析和仿写“画诗歌”:

- 核心特点:如何用“笔”来“画”一首诗

- 仿写示例:从古典到现代

- 动手指南:如何自己创作一首“画诗歌”

核心特点:如何用“笔”来“画”一首诗

一首好的“画诗歌”,不仅仅是写景,更是让读者在脑海中“看见”一幅完整的画,它通常具备以下特点:

- 鲜明的色彩与光影:直接使用或暗示颜色(如“朱砂”、“黛青”、“月白”),并描绘光线的明暗变化(如“斜阳”、“烛影”、“晨曦”)。

- 具体的物象与细节:避免空泛的形容词,而是用具体的、可触摸的物体来构建画面(如“青瓦”、“木窗”、“石阶”、“藤蔓”),细节是画面的灵魂。

- 静态中的动态感:虽然是“画”,但诗需要有生命力,可以通过风吹、水流、鸟飞、光影移动等元素,让画面“活”起来。

- 构图与视角:诗人就像画家,有自己的取景框,是远观(“远山如黛”),是近看(“苔痕上阶绿”),还是特写(“一瓣梅落掌心”)?

- 情感与意境的融入:画是心象,画面承载了诗人的情绪,是“孤寂”、“欢愉”、“怀旧”还是“禅意”?情景交融,方为上品。

仿写示例

这里我选取几个不同风格的“画诗歌”进行仿写,并附上解析。

示例1:仿古典山水画风格

原诗(意境参考):

空山不见人,但闻人语响。 返景入深林,复照青苔上。 ——王维《鹿柴》

仿写作品:《山居·午时》

午后的山,是一幅褪色的宋画。 墨色太重,压弯了竹梢的腰。 唯有阳光,是顽皮的孩子, 从叶隙的缝隙里漏下, 在青石板上,溅起几点碎金。

一只松鼠,拖着蓬松的尾巴, 偷走了画中,最后一颗松果。 山,于是更静了。

仿写解析:

- 色彩与构图:直接点出“宋画”,奠定古典基调。“墨色”、“青石板”、“碎金”构成了黑、青、金的素雅色调,画面由远(山)及近(竹梢、石板),再到一个动态的特写(松鼠)。

- 动态感:“压弯了腰”、“漏下”、“溅起”、“偷走”,这些动词让静态的山充满了生命力和戏剧性。

- 意境:通过“静”与“动”的对比(山静 vs. 松鼠动),以及“偷走松果”这一细节,营造出一种空灵、静谧而又生机盎然的禅意,与王维的诗异曲同工。

示例2:仿现代静物画风格

原诗(意境参考):

我在玻璃杯中看到一株玫瑰, 它的根须是透明的, 在水里,呼吸着另一个世界。 ——顾城《英儿》

仿写作品:《窗台·午后三点的玫瑰》

午后三点的光,是一把锋利的刀, 将窗台切成明暗两半。 玻璃杯里,玫瑰是凝固的火焰, 瓣尖的焦灼,烫伤了寂静。

水中的根须,是纠缠的、白色的闪电, 在另一个维度里,无声地呐喊。 而我,是那个忘记浇水的画家, 正用整个下午的沉默, 画一幅名为《遗忘》的画。

仿写解析:

- 物象与细节:聚焦于“玻璃杯”、“玫瑰”、“光”这几个现代静物常见的元素。“根须是透明的”、“纠缠的、白色的闪电”,细节奇特而精准。

- 光影与色彩:“光”被比作“刀”,创造出强烈的明暗对比。“凝固的火焰”则将红色玫瑰的视觉感和温度感结合在一起。

- 情感与视角:诗人不再是旁观者,而是“画家”,甚至是一个“忘记浇水的”有负罪感的参与者,画面承载了“焦灼”、“呐喊”、“遗忘”等复杂情绪,现代感十足。

示例3:仿印象派油画风格

原诗(意境参考):

我喜欢看雨,在黄昏的湖面, 点点滴滴,敲打出一圈圈涟漪, 像莫奈的画布,被水光打湿, 所有轮廓,都变得柔软而模糊。

仿写作品:《雨后·池塘》

雨停了,池塘在呼吸。 天空是一块打翻的调色盘, 把灰、紫、和未干的蓝, 全都泼向水面。

柳树的倒影,不再是一棵树, 而是一团晃动的绿, 被风揉皱,又抚平。 荷花是几点未干的粉, 在朦胧中,保持着最后的倔强。

我站在岸边,不敢出声, 怕惊扰了这幅, 正在融化的印象。

仿写解析:

- 色彩与光影:“打翻的调色盘”、“灰、紫、未干的蓝”,直接描绘印象派特有的、混合而朦胧的色彩。“晃动的绿”、“未干的粉”,色彩充满流动感。

- 模糊与轮廓:“不再是一棵树,而是一团晃动的绿”,这正是印象派对光影和瞬间捕捉的核心,轮廓被分解为色块。

- 动态感:“池塘在呼吸”、“被风揉皱,又抚平”、“正在融化”,整个画面如同一个有生命的、流动的实体,充满了印象派对“瞬间”的捕捉。

动手指南:如何自己创作一首“画诗歌”

如果你也想尝试创作,可以遵循以下步骤:

-

第一步:构思你的“画”

- 确定主题:你想画什么?是一幅风景(山水、田园)、一幅静物(桌上的茶杯、窗外的植物)、还是一个场景(雨巷、车站)?

- 确定风格:你想画成水墨画、油画、水彩画,还是一幅现代的摄影作品?风格决定了你的用词和意境。

-

第二步:为你的“画”选择“颜料”(收集意象)

- 色彩词:你的画里有什么颜色?是“黛青”、“鹅黄”、“月白”,还是“暗红”、“靛蓝”?

- 物象词:画里有什么具体的物体?是“孤舟”、“残阳”、“瓦当”,还是“玻璃幕墙”、“咖啡渍”?

- 动态词:画里有什么在动?是“摇曳”、“流淌”、“闪烁”,还是“滑落”、“凝固”?

-

第三步:为你的“画”搭建“画框”(构建结构)

- 由远及近:先画远景,再画中景,最后聚焦于近景的某个细节。

- 由静到动:先描绘一个静态的场景,然后引入一个动态的元素,打破画面的平衡。

- 虚实结合:画出清晰的实景,再用“仿佛”、“好像”等词,加入虚幻的想象,增加画面的层次感。

-

第四步:为你的“画”注入“灵魂”(融入情感)

- 选择一个“我”:你是谁?是画外的旁观者,还是画中的参与者?

- 注入情绪:这幅画让你感受到了什么?是“孤独”、“宁静”、“喜悦”,还是“失落”?把这种情绪藏在你的描述中。

练习一下:

试着用这个方法,围绕“老街的黄昏”这个主题,创作一首“画诗歌”。

- 主题:老街的黄昏

- 风格:一幅温暖怀旧的油画

- 意象:青石板路、斑驳的木门、升起的炊烟、摇曳的灯笼、归家的老人、猫、橘黄色的光……

- 结构:从街道的远景(青石板路)推向近景(木门、灯笼),最后聚焦到一个细节(老人的影子或猫的眼睛)。

- 情感:怀旧、温暖、时光流逝的宁静。

可能的成品(草稿):

黄昏,是一杯温吞的黄酒, 浸透了老街的每一块青石板。 斑驳的