下面我将从“为什么”、“看什么”、“怎么描述”三个方面,结合具体的例子,来详细阐述如何进行诗歌的画面描述。

为什么进行诗歌的画面描述?

- 加深理解:将抽象的文字转化为具体的图像,能帮助你更直观地理解诗歌的意象和主题。

- 体会情感:画面的色调、光线、人物的动作和表情,都是诗人情感的投射,描述画面,就是走进诗人的内心世界。

- 提升审美:这是一种文学鉴赏的训练,能让你更敏锐地发现诗歌中的美,无论是壮丽之美,还是细腻之美。

- 激发想象:每个人心中的画面可能不同,描述的过程本身就是一次充满创造性的想象之旅。

描述诗歌画面时,应该关注什么?

当你读到一首诗时,像一个导演一样去拆解它,寻找构成画面的关键元素:

视觉元素

这是最核心的部分,包括:

- 核心意象:诗中最突出、最关键的物体或景象,是“孤舟”、“残阳”,还是“新柳”?

- 色彩:诗中明确或暗示的颜色,是“日出江花红胜火”的绚烂,还是“感时花溅泪”的灰暗冷色调?

- 光影:是“日照香炉生紫烟”的明媚,还是“月落乌啼霜满天”的清冷幽暗?是晨光、暮色,还是烛光?

- 构图与空间:是“大漠孤烟直,长河落日圆”的宏大远景,还是“小楼一夜听春雨,深巷明朝卖杏花”的近景特写?画面是开阔还是狭小?是静止还是流动?

- 人物与动态:诗中有人吗?他在做什么?“采菊东篱下,悠然见南山”,人物的动作是闲适、是孤独,还是激昂?

听觉元素

- 声音:诗中是否有声音?是“两个黄鹂鸣翠柳”的清脆鸟鸣,是“夜阑卧听风吹雨”的风雨声,还是“此时无声胜有声”的寂静?

感官与通感

- 触觉:能感觉到什么?“天街小雨润如酥”,是雨丝的湿润和柔软。

- 嗅觉:能闻到什么?“稻花香里说丰年”,是空气中的稻谷清香。

- 味觉:能尝到什么?“葡萄美酒夜光杯”,是美酒的甘醇。

情感与氛围

这是画面的“灵魂”,所有的元素最终都是为了烘托一种氛围,传达一种情感。

- 氛围:是宁静、是喧嚣、是悲凉、是欢快、是孤寂、是雄浑?

- 情感:诗人的喜怒哀乐是如何通过画面体现的?

如何进行画面描述(实践步骤)

我们可以遵循一个简单的“四步法”:

第一步:通读全诗,抓住核心

快速阅读,找出诗中最核心的意象和它所传达的基本情感。

第二步:拆解元素,逐一分析

像前面提到的,把诗中的视觉、听觉、感官元素都找出来,并分析它们的特点(如颜色、动态、声音等)。

第三步:整合画面,构建场景

将分析出的元素组合在一起,想象成一个连贯的场景,注意元素之间的位置关系和互动。“孤舟”和“蓑笠翁”是什么关系?“残阳”是如何“映”在“孤城”上的?

第四步:融入情感,用语言描绘

用生动、形象的语言把你心中的画面描述出来,可以使用比喻、拟人等修辞手法,让描述更具感染力。

实战演练:描绘两首经典诗歌的画面

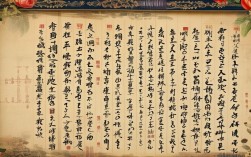

王维《鹿柴》

空山不见人,但闻人语响。 返景入深林,复照青苔上。

画面描述:

我仿佛置身于一座人迹罕至的深山之中,整个山谷异常寂静,听不到任何人的活动,仿佛被时光遗忘,在这片空旷里,远处却忽然飘来一阵模糊的人声笑语,声音在山谷间回荡,更衬托出四周的幽静与空灵。

一抹金色的夕阳,像顽皮的光线,悄悄地穿透了层层叠叠的树林,钻进了这片幽暗的森林深处,它没有照亮整片林子,而是将最后的光芒,精准地投射在一小块青苔上,那青苔,常年不见天日,此刻被这束光一照,瞬间变得油亮、翠绿,仿佛是深林中唯一被点亮的宝藏,光线与青苔的交界处,明亮与黑暗形成了强烈的对比,整个画面充满了禅意和神秘感。

分析点:

- 核心意象:空山、深林、青苔、返景(夕阳)。

- 色彩:金色的夕阳、翠绿的青苔、幽暗的森林。

- 光影:强烈的光影对比,一束光照亮一小块地方。

- 听觉:“人语响”,以声衬静。

- 氛围:幽静、空灵、神秘、禅意。

李白《望庐山瀑布》

日照香炉生紫烟, 遥看瀑布挂前川。 飞流直下三千尺, 疑是银河落九天。

画面描述:

在明媚的阳光照耀下,庐山香炉峰的峰顶升起缕缕紫色的云烟,那是一种朦胧而神圣的景象,仿佛仙境,远远望去,一条巨大的瀑布像一条白练,高高地“挂”在山前,从极高的地方倾泻而下。

它的水流飞泻奔腾,势不可挡,带着震耳欲聋的轰鸣声(虽然诗中未直接写声,但画面感强烈),水花飞溅,如同无数颗珍珠在空中跳跃,那磅礴的气势,那惊人的高度,让人看得目瞪口呆,几乎不敢相信自己的眼睛,我恍惚间觉得,这哪里是瀑布,分明是浩瀚的银河从九重天上倾泻而下,那壮丽的景象,雄浑得令人心潮澎湃。

分析点:

- 核心意象:香炉峰、紫烟、瀑布、银河。

- 色彩:金色的阳光、紫色的云烟、白色的瀑布。

- 动态:“生”紫烟(动态)、“挂”瀑布(静态中的动态感)、“飞流直下”(极致的动态)。

- 构图:从“遥看”的远景,到“飞流直下”的特写,极具冲击力。

- 情感与氛围:雄伟、壮丽、神奇、震撼。

希望这份详细的指南和例子能帮助你更好地欣赏和描绘诗歌中的画面,最好的描述是你自己心中最真切的那一幅。