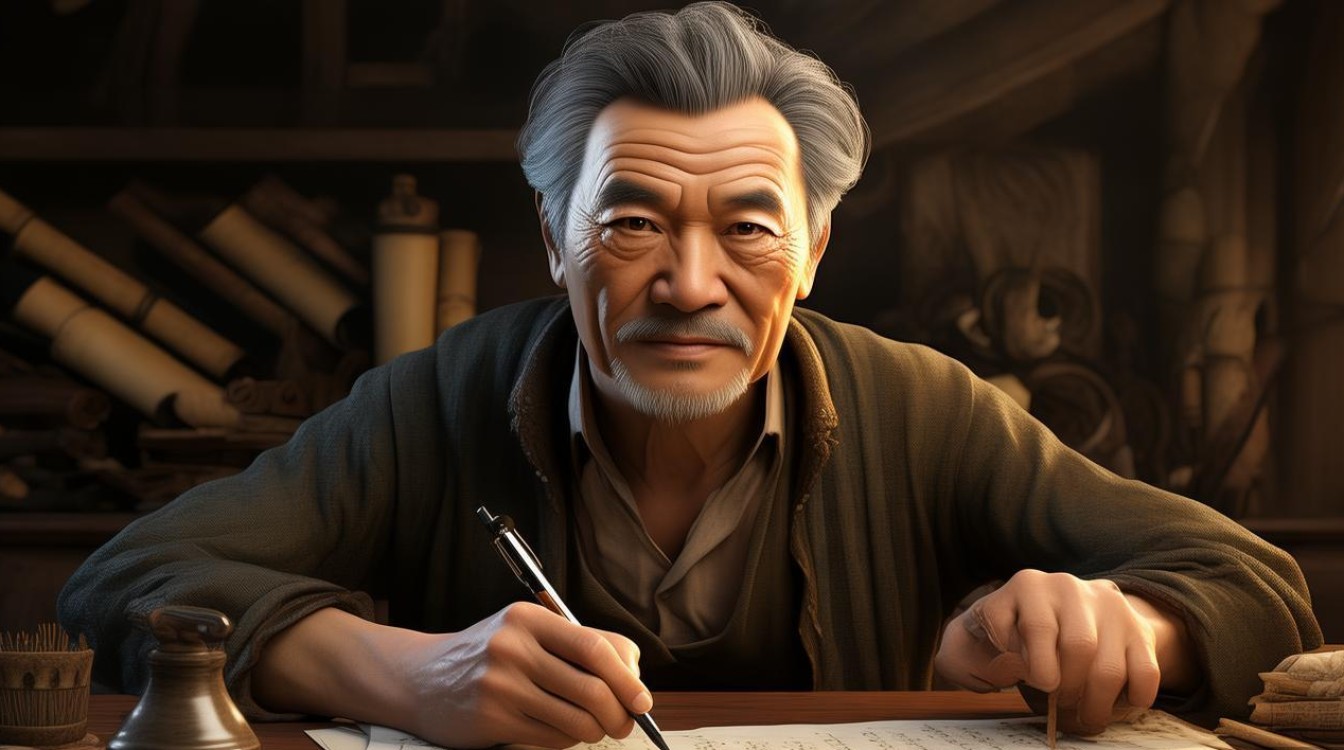

“马遇伯乐而嘶,人遇知己而死。”

这句话出自古典小说《三国演义》,是徐庶在被曹操用计骗至许昌后,面对曹操的威逼利诱时所说,它深刻地表达了徐庶的价值观和人生信条。

名言详解

“马遇伯乐而嘶,人遇知己而死。”

-

字面意思:

- 马遇伯乐而嘶:良马(千里马)遇到了能识别它、欣赏它的伯乐,便会昂首嘶鸣,以示兴奋和感激,这比喻人才遇到了明主,愿意为之效力。

- 人遇知己而死:一个人如果遇到了真正了解自己、赏识自己的知己,就愿意为知己付出一切,甚至献出自己的生命。

-

深层含义:

- 表达忠诚与道义:徐庶说这句话,是在向曹操表明自己的立场,他认为,刘备是自己的“知己”,是能识别他才能的“明主”,既然已经与刘备结下君臣之谊,就绝不能背叛他,即使为此牺牲生命也在所不惜。

- 彰显个人品格:这句话展现了徐庶“士为知己者死”的傲骨和气节,他看重的是知遇之恩和道义承诺,而不是高官厚禄、权势地位,曹操虽然用计强行将他留在身边,但永远无法得到他的真心。

- 解释自己的“不作为”:这句话也解释了为什么徐庶在曹营“一言不发”,被称为“身在曹营心在汉”,因为他与曹操并非知己,所以他不愿意为曹操出谋划策,以此来践行自己的诺言。

-

出处背景: 在《三国演义》中,徐庶因母亲被曹操囚禁而被迫投奔曹操,曹操对他极为器重,封其为偏将军,但徐庶始终不为曹操设一计,曹操非常不解,便亲自质问他,徐庶便说出了这句名言,表明自己只能报答刘备的知遇之恩,此生无法为曹操效力。

其他与徐庶相关的著名言论

除了这句核心名言,徐庶在《三国演义》中还有几句非常经典的话,同样展现了他的智慧和品格。

“纵使曹操以百万之众来,吾亦一策不献!”

- 背景:同样是曹操劝说他效力时,徐庶的更直白的回应。

- 含义:这句话是“人遇知己而死”的具体行动宣言,它以极其决绝的态度,表明了自己绝不背叛刘备的决心,无论曹操给出什么条件,哪怕是天下最强大的军队,也无法收买他的忠诚,这是一种非常刚烈和有气节的表态。

“此人(指诸葛亮)去,不可复留。”

- 背景:在徐庶离开刘备,向刘备推荐诸葛亮时所说。

- 含义:这是徐庶对诸葛亮才能的最高评价,他告诉刘备,像诸葛亮这样的人才,一旦决定离开,就绝对无法用任何手段挽留,这句话不仅是对诸葛亮能力的肯定,也从侧面反映了徐庶自己“去留无意,但求无愧于心”的洒脱和决绝。

“卧龙、凤雏,得一可安天下。”

- 背景:这是徐庶向刘备推荐庞统(凤雏)时说的话,在此之前,他已向刘备推荐了诸葛亮(卧龙)。

- 含义:这句话是徐庶对当时顶尖人才的评价,极大地抬高了诸葛亮和庞统的地位,它成为了后世广为流传的预言,证明了徐庶卓越的识人之明,虽然“安天下”的最终结局比较复杂,但这句话无疑增加了这两位谋士的传奇色彩。

徐庶的名言,核心都围绕着“忠义”、“知遇之恩”和“识人之明”这几个主题。

- “马遇伯乐而嘶,人遇知己而死” 是他人生哲学的集中体现,展现了他不为利诱、不为威屈的忠义品格。

- “纵使曹操以百万之众来,吾亦一策不献!” 是他对这份忠义的具体实践。

- “卧龙、凤雏,得一可安天下” 则展现了他作为顶级谋士的智慧与眼光。

当人们提到徐庶的名言时,首先想到的永远是那句掷地有声的 “人遇知己而死”,它已经成为了中国传统文化中关于忠诚与道义的标志性话语。