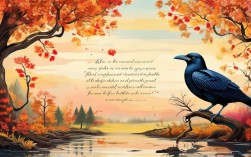

- 书信的代称(鸿雁传书):源于《汉书·苏武传》的典故,汉朝使臣谎称射落大雁,雁足上系有苏武的帛书,从而成功将苏武从匈奴救回,从此,鸿雁就成了传递书信、沟通思念的使者。

- 思乡怀人的象征:鸿雁是候鸟,定期南飞北归,这种有规律的迁徙,触动了诗人对远方家乡和亲人的思念,看到南飞的鸿雁,诗人便联想到自己漂泊在外的处境。

- 孤寂、凄凉的氛围营造者:鸿雁常常在秋日、黄昏、萧瑟的江边等背景下出现,其孤寂的身影和哀鸣的叫声,极大地烘托了诗人内心的孤独、悲伤和离愁别绪。

- 时光流逝、人生漂泊的感慨:鸿雁的来去有序,与人生的短暂和漂泊不定形成对比,引发诗人对时光流逝、身世飘零的感叹。

下面我将从不同角度为您解读和展示关于“鸿雁”的经典诗歌。

典故之源:奠定“鸿雁传书”的文化根基

《汉书·苏武传》(节选)

武(苏武)字子卿,少以父任,兄弟并为郎…… (后苏武出使匈奴被扣留,十九年不降。) 匈奴诡言武死,后汉使至,常惠(苏武随从)教使者谓单于曰:“天子射上林中,得雁,足有系帛书,言武等在某泽中。”单于视左右而惊,谢汉使曰:“武等实在。”

这段文字并非诗歌,但它奠定了整个“鸿雁传书”的文化基础,从此,无数诗人开始将鸿雁与书信、思念紧密联系在一起。

经古诗词中的“鸿雁”意象

思乡怀人的信使

唐·王维《使至塞上》

大漠孤烟直,长河落日圆。 征蓬出汉塞,归雁入胡天。 萧关逢候骑,都护在燕然。

解读: 这是最经典的鸿雁意象之一,诗人作为使臣出塞,感觉自己像随风飘转的蓬草一样离开汉家疆土,当他抬头看到北归的鸿雁正飞入胡人的天空时,内心充满了复杂的情感,鸿雁尚能“归”,而自己却远赴边塞,归期未定,这里的“归雁”既是实景,更是诗人思乡之情的强烈投射。

孤寂凄凉的化身

唐·李清照(一说为李煜)《一剪梅·红藕香残玉簟秋》

红藕香残玉簟秋,轻解罗裳,独上兰舟。 云中谁寄锦书来?雁字回时,月满西楼。 花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁。 此情无计可消除,才下眉头,却上心头。

解读: 这首词将“鸿雁传书”的意象运用得淋漓尽致,词人独坐兰舟,仰望天空,期待着鸿雁(雁字)能带来丈夫的“锦书”,鸿雁只是按时归来,却并未带来期盼的消息,月光洒满西楼,更添清冷与孤寂,这里的鸿雁,是希望的寄托,也是希望落空后的惆怅来源。

时光流逝的见证者

唐·杜牧《雁》

万里衔芦别故乡,雁行惊断又成行。 暮云空碛时驱马,落日平原好射雕。 雨暗残棋灯拂局,月寒歌管水飘楼。 去秋半落南庭羽,今岁来逢北地霜。

解读: 这首诗描绘了鸿雁万里迁徙的壮观景象。“衔芦别故乡”点明了离别的主题,“雁行惊断又成行”则展现了它们队伍的纪律和生命的韧性,诗人由鸿雁的南来北往,联想到自己漂泊不定的生活,以及时光的流逝(“去秋半落……今岁来逢……”),充满了物是人非的沧桑感。

悲凉哀婉的哀鸣

唐·杜甫《孤雁》

孤雁不饮啄,飞鸣声念群。 谁怜一片影,相失万重云? 望尽似犹见,哀多如更闻。 野无人夜,沙头宿鹭群。

解读: 这首诗以“孤雁”为题,将鸿雁的孤独推向极致,它不喝水,不进食,只是不停地飞鸣,呼唤着失散的同伴,这种“念群”之声,正是诗人内心孤独、悲伤的写照,在广阔的天地间,只有这只孤雁和栖息的白鹭,更显出其形单影只的凄凉,这里的鸿雁,是诗人自身境遇的直接投射。

现代诗中的“鸿雁”

现代诗虽然不再严格遵循格律,但对“鸿雁”意象的继承和发扬同样深刻,更多用来表达乡愁、漂泊和对远方的向往。

现代诗《鸿雁》(节选,广为流传)

天边飘过故乡的云 它不停地向我召唤 当身边的微风轻轻吹起 有个声音在对我呼唤 归来吧 归来哟 浪迹天涯的游子 …… 鸿雁北归还 带上我的思念歌声远 琴声颤草原上春意暖鸿雁向苍天天空有多遥远酒喝干 再斟满今夜不醉不还**

解读: 这首现代歌曲(词)中的“鸿雁”,已经完全超越了古代书信的范畴,成为了一个文化符号,它承载着“浪迹天涯的游子”对“故乡”的深深思念,鸿雁的迁徙,与游子的漂泊形成共鸣。“带上我的思念”,赋予了鸿雁一种主动、温暖的人文关怀,它不再是孤寂的,而是充满了力量和情感的寄托,是连接游子与故乡的精神纽带。

“鸿雁”这一意象,从《汉书》的一个典故出发,经过千百位诗人的反复吟咏和提炼,已经深深融入了中国文化的血脉之中。

- 在古诗中,它时而是一位忠实的信使,时而是一位孤独的旅人,时而是一位感伤的歌者,承载着离愁别绪、家国之思和人生无常的感叹。

- 在现代语境下,它则升华为一个文化图腾,代表着乡愁、思念和对根的追寻,其情感内涵更加直接和浓烈。

当您再次读到关于“鸿雁”的诗歌时,不妨从这几个角度去品味,便能更深刻地体会到其中蕴含的丰富情感和悠远意境。