国家富强是中华民族千百年来不懈追求的梦想,无数先贤智者用铿锵有力的语句,将这一愿景凝练成掷地有声的箴言,这些名言警句不仅是文学瑰宝,更是民族精神的结晶,承载着历史的重量与时代的呼唤。

溯源经典:理解名言的多维内涵

“天行健,君子以自强不息”出自《周易·乾卦》,这句流传两千余年的箴言,体现了古人观察自然规律得出的智慧,天体运行刚健有力,永不停息,君子应当效法这种精神,奋发图强,这句话创作于百家争鸣的春秋战国时期,当时社会动荡,思想家们通过观察宇宙规律来寻求治国安邦之道,理解这句话,需要把握其“天人合一”的哲学思想——个人自强与国家强盛紧密相连。

林则徐在鸦片战争前后写下的“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”,则展现了另一种精神境界,这句话创作于中国被迫打开国门的危难时刻,体现了士大夫阶层在国家存亡之际的担当精神,林则徐身处内忧外患的时代,他的诗句不仅是个人情感的抒发,更是整个民族救亡图存的心声,这种将个人命运与国家前途紧密相连的情怀,至今仍具有震撼人心的力量。

解析手法:领悟名言的表达艺术

名言警句之所以能够穿越时空,历久弥新,离不开其精湛的表达艺术,对比手法在名言创作中运用广泛,如“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,范仲淹通过“先”与“后”的对比,凸显了以天下为己任的胸怀,这种对比不仅强化了思想表达,更营造出强烈的感染力。

象征手法的运用也让名言更具深度,梁启超在《少年中国说》中写道:“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强”,这里用“少年”象征国家的未来与希望,通过具体意象表达抽象概念,使得道理更加生动形象,易于理解和传播。

对偶修辞则赋予名言韵律之美。“治国之道,必先富民”与“民富则国强”等句子,通过工整的句式,既便于记忆,又深化了思想内涵,这种形式与内容的完美结合,是中国传统语言艺术的精髓。

实践应用:让名言焕发时代光彩

在现代社会运用这些名言,需要把握三个层面,首先是理解精髓,避免生搬硬套,比如运用“周虽旧邦,其命维新”时,要领会其蕴含的改革创新精神,而不是简单地重复字句,这句话出自《诗经》,原本描述周朝虽为古老邦国,其使命却在于革新,这种精神对于当今社会发展依然具有指导意义。

情境融合,在论述科技创新时,可以引用“穷则变,变则通,通则久”;在强调持续发展时,“千里之行,始于足下”更为贴切,根据不同场合选择恰当的名言,才能发挥其最大的启示作用。

最重要的是创新诠释,传统名言需要赋予新时代的内涵,和为贵”的思想,在当代可以理解为构建和谐社会、促进世界和平的理念,让古老智慧与现代社会对话,才能使这些名言保持生命力。

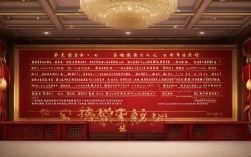

文化传承:名言中的民族智慧

这些关于国家富强的名言,共同构成了中华民族的精神谱系,从孔子的“足食足兵,民信之矣”到顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”,不同时代的思想家都在探讨国家富强的路径,这些名言不仅记录着古人对国家治理的思考,更凝聚着中华民族特有的价值观念。

在这些名言中,我们可以看到“民本思想”的延续。《管子·牧民》中“仓廪实而知礼节”强调了物质基础对文明建设的重要性,这种思想与当今以人民为中心的发展理念一脉相承。“自强不息”的精神始终贯穿其中,成为中华民族面对挑战时的精神支柱。

这些名言之所以能够跨越时空,是因为它们触及了国家发展的普遍规律,它们提醒我们,国家富强不仅是物质层面的丰富,更是精神层面的提升;不仅是经济数据的增长,更是人民幸福的实现,在新时代重温这些名言,我们既是在传承文化,也是在寻找前行的智慧。

名言警句如同历史长河中的灯塔,照亮民族前行的道路,它们承载的不仅是文字的魅力,更是一个民族的精神追求,在实现国家富强的征程上,这些智慧箴言将继续为我们提供精神动力与思想指引,每一代人都有责任让这些宝贵的思想财富在新时代绽放光彩,让古老的智慧与当代的实践相互激荡,共同谱写国家发展的新篇章。