在人类文明的长河中,关于善良的箴言如同璀璨星辰,照亮心灵之路,这些凝练而深刻的语句,不仅是道德准则的结晶,更是跨越时空的智慧传承,掌握这些名言警句的恰当运用,能让我们在沟通交流、文章写作与品格修养中游刃有余。

东方智慧中的善良哲思

“上善若水,水善利万物而不争。”老子在《道德经》中的这句名言,将善良的本质比作水,水滋养万物却从不争夺,处于众人不愿待的低洼处,这种品格接近于“道”,老子生活在春秋战国时期,战乱频繁,他洞察到强权争斗带来的苦难,因而提出不争的处世哲学,这句话启示我们,真正的善良不是居高临下的施舍,而是自然而然的滋养,且不带有功利目的。

孔子则从人际关系角度阐述善良:“己所不欲,勿施于人。”这句出自《论语·卫灵公》的箴言,被称为“银律”,孔子周游列国,目睹礼崩乐坏的社会现状,提出以“仁”为核心的思想体系,而这句话正是“仁”的具体体现,在当代社会,我们可以将这一原则应用于日常决策,在行动前思考是否愿意接受同样的对待,从而做出符合善良原则的选择。

西方视角下的善良理念

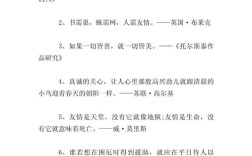

古希腊哲学家柏拉图曾言:“善良是人类精神中最强大的力量。”在《理想国》中,柏拉图通过苏格拉底之口探讨正义与善的理念,他生活在雅典民主制衰落的时代,目睹老师苏格拉底被处死,促使他思考什么是真正良善的社会与人生,这句话提醒我们,善良并非软弱,而是一种需要勇气和实践的精神力量。

法国文学家雨果在《悲惨世界》中写道:“善良是精神世界的太阳。”这部作品创作于19世纪法国社会动荡时期,雨果目睹贫富差距与社会不公,通过主人公冉阿让的转变,展现善良如何改变命运,这句话的精妙之处在于比喻手法,将善良比作太阳,形象地说明它能照亮和温暖人心,在写作中引用此类名言,能增强文章的感染力。

英国哲学家培根的观点更为务实:“善良是一种很难评价的品德,但它确实使拥有者感到幸福。”培根生活在文艺复兴时期的英国,他的《随笔集》充满了对人性与社会的敏锐观察,这句话揭示了善良与内心幸福的关联,打破了将善良视为纯粹付出的误解,在劝导他人行善时,引用这句话可能比道德说教更有效。

名言警句的运用之道

理解名言警句的出处与背景至关重要,每句名言都诞生于特定的历史环境,了解这些背景能帮助我们准确把握其深层含义,知道孟子“恻隐之心,人皆有之”的论断出自战国诸侯争霸的时代,就能明白这是对人性本善的坚持,而非对现实的简单描述。

在引用技巧上,需要注意情境适配,在安慰受挫的朋友时,引用特蕾莎修女的“善良的话语可以简短而简单,但却能产生无穷的回响”会比在正式场合更为恰当,而在论述社会公益的文章中,引用爱因斯坦的“为他人而活的人生才是有价值的人生”则更具说服力。

创作手法的分析能提升我们对名言的理解层次,许多流传千古的善良名言运用了比喻、对比等修辞手法,如卢梭“善良的行为使人的灵魂变得高尚”使用了因果关联;而“善良是世界上最强大的语言”则运用了夸张手法增强表达效果,学习这些手法,不仅能提高我们鉴赏名言的能力,也能丰富我们自己的表达方式。

融入现代生活的实践智慧

将善良名言融入日常生活,需要理解与情境的恰当结合,在家庭教育中,引导孩子理解“勿以善小而不为”的含义,从细微之处培养善良习惯;在职场环境中,“善良不是软弱,而是力量”的信念可以帮助我们在坚持原则的同时保持温和。

网络时代为善良名言的传播提供了新途径,也带来了挑战,在社交媒体分享这些智慧时,应当注明出处,避免断章取义,我们需要辨别那些看似励志实则空洞的伪名言,确保传播的内容真正具有思想价值。

个人看来,善良名言的价值不仅在于它们说了什么,更在于它们如何激发我们的行动,正如印度谚语所言:“帮助他人爬坡时,你自己也离山顶更近。”善良的本质是双向的滋养,它在给予他人的同时,也丰富着我们自己的生命,在复杂多元的现代社会,这些经过时间考验的智慧结晶,为我们提供了道德判断的参照系和心灵成长的营养剂。

无论时代如何变迁,人类对善良的追求永不改变,恰当理解和运用这些凝聚智慧的语句,不仅能够丰富我们的语言表达,更能够指引我们在日常生活中践行善良,让古老的智慧在当代社会焕发新的生命力。