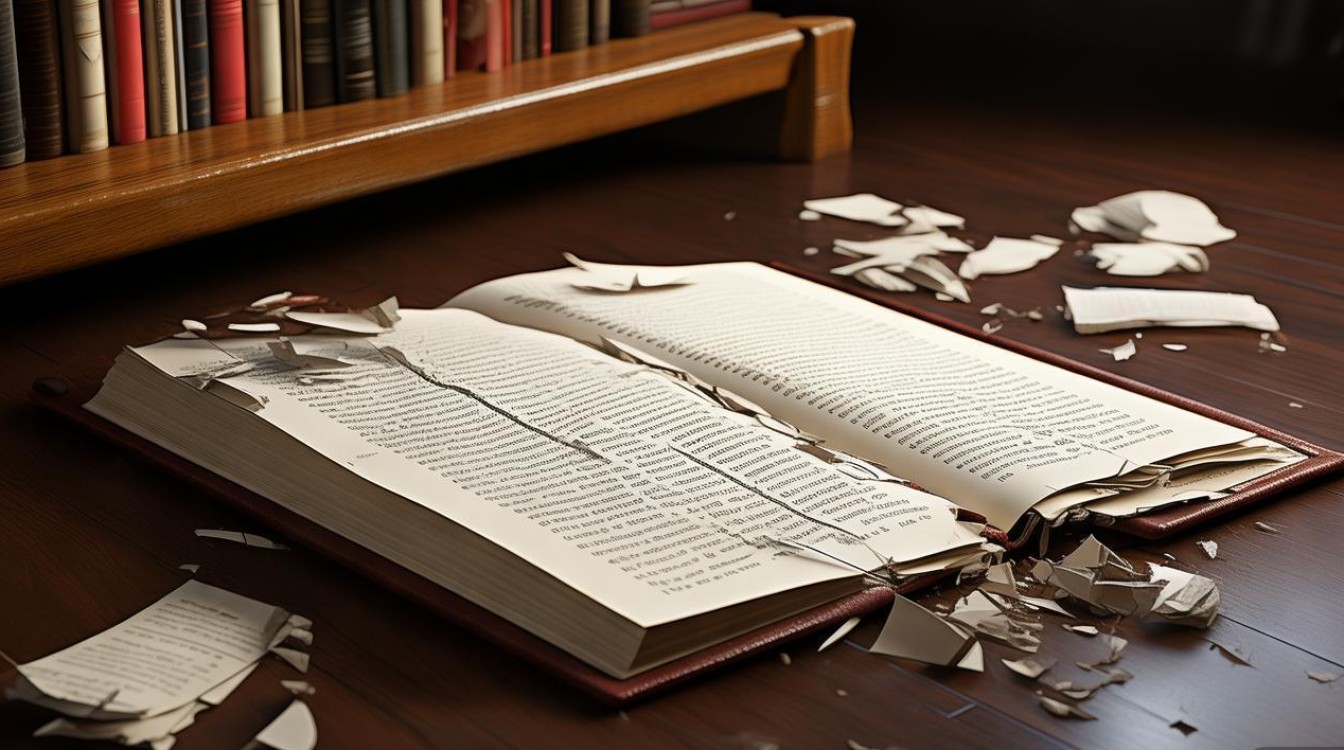

诗歌,如同一面被打碎的镜子,每一片碎片都折射出独特的光芒,映照出诗人内心的宇宙、时代的波澜与生命的本质,它并非总是完整圆融的叙事,有时,那些看似断裂、跳跃、不连贯的意象与语言,恰恰构成了最深邃的美学体验,这便是“碎裂”之美在诗歌中的体现,它邀请我们进入一个更为开放、充满想象的解读空间。

源流与演变:从格律严整到意象纷呈

中国古典诗歌的源头《诗经》,其“赋、比、兴”的手法已初具意象组合的雏形。“兴”由他物引起所咏之词,本身就带有思维的跳跃性,至唐代,律诗绝句将格律推至巅峰,但即使在最严整的框架内,诗人也追求“意境”的营造,王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”,画面简洁而意境雄浑,语言的简练本身也是一种筛选与聚焦,略去了繁杂的细节,只留下最核心的意象。

真正的“碎裂性”在西方现代主义诗歌中表现得更为显著,以美国诗人埃兹拉·庞德为例,他的代表作《在地铁站内》仅有两行:

人群中这些面孔幽灵一般显现; 湿漉漉的黑色枝条上的许多花瓣。

这两行诗之间没有逻辑连接词,只有两个并置的意象:幽灵般的面孔与花瓣,这种“意象叠加”的手法,打破了传统的描述逻辑,迫使读者在两者之间建立联系,感受那瞬间的视觉冲击与情感共鸣,这便是一种典型的“碎裂”结构——意义不再由线性叙述产生,而是诞生于意象碎片的碰撞之中。

创作背景:时代裂变下的心灵回响

诗歌形式的“碎裂”往往与时代背景和个体精神紧密相连,第一次世界大战后,整个西方世界弥漫着幻灭与迷茫的情绪,T.S.艾略特的《荒原》正是这一时代的产物,这首诗大量运用神话典故、多种语言、碎片化的场景和对话,描绘了一幅精神荒芜的图景,诗中场景的快速切换、语言的混杂,模仿了战后支离破碎的现实世界与人们失序的内心状态,理解这样的诗歌,必须将其放回特定的历史语境中,才能体会其形式与内容的深刻统一。

上世纪八九十年代的朦胧诗与后朦胧诗,也体现出类似的倾向,诗人如北岛、顾城等,在经历了特殊的历史时期后,其诗歌语言不再直白明朗,而是充满了象征、隐喻和矛盾的意象,北岛的“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”,这种悖论式的语言结构,本身就是对单一、僵化思维模式的一种“碎裂”,通过语言的张力表达对复杂现实的审视与批判。

核心手法:拼贴、跳跃与留白

要创作或理解这类诗歌,需要掌握几种关键的艺术手法。

-

意象拼贴:如同制作拼贴画,诗人将看似无关的意象并置在一起,将“废弃的铁轨”与“童年的风筝”并置,无需解释,其间的张力自然能引发关于时间、记忆与逝去的联想,这种手法要求作者具备敏锐的感知力和强大的意象提炼能力。

-

思维跳跃:诗歌的行进不遵循常规的逻辑阶梯,而是如同意识的流动,从一个点瞬间切换到另一个点,这要求读者放弃对连续情节的期待,转而跟随诗人的情感与直觉脉络,在断层之间搭建理解的桥梁。

-

深度留白:这是中国古典美学的精髓,在现代诗中得到了极致发挥,诗人不把话说尽,不将情感全盘托出,而是在最关键处停笔,将巨大的阐释空间留给读者,正如水墨画中的空白是画作的一部分,诗歌中的沉默与未言明之处,同样是意义生成的重要场域,读者的参与和再创作,是完成诗歌的最后一步。

品读方法:主动参与,构建意义

面对一首具有“碎裂”特质的诗歌,传统的被动阅读方式往往行不通,我们需要转变为积极的探索者。

- 放弃寻求唯一答案:首先要破除“标准答案”的思维,这类诗歌的魅力在于其多义性,不同的读者可以从中读出不同的风景。

- 捕捉核心意象:将诗中反复出现或给你带来强烈冲击的意象标记出来,思考这些意象本身的特质,以及它们组合在一起时产生的化学反应。

- 感受情感基调:即使语言是断裂的,诗歌整体的情感氛围——是忧郁、激昂、荒诞还是宁静——通常是可感的,抓住这个基调,可以帮助你理解碎片之间的情感粘合剂。

- 关联个人经验:最深刻的解读往往源于自身,诗歌的碎片如同一面面镜子,你在其中看到了自己生活的哪些倒影?将你的生命体验融入解读,诗歌才会真正活过来。

诗歌的“碎裂”,不是能力的缺失,而是美学的自觉,它是对世界复杂性、内心丰富性的一种诚实回应,在这个信息爆炸、注意力涣散的时代,这种要求深度参与和内在建构的诗歌,或许更能触及我们真实的生存感受,它教会我们,美不一定存在于完整的叙事中,也可能闪耀于每一个精心雕琢的、自由的碎片里,等待着一双善于发现的眼睛,去完成最后的拼图。