从古至今,诗歌如同一条奔腾不息的长河,承载着人类最精微的情感与哲思,当我们将目光聚焦于“单车”这一意象时,便能清晰地看到,诗歌如何将一件寻常的交通工具,升华为意蕴无穷的文化符号,这不仅是文字的技艺,更是心灵的映照。

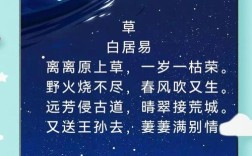

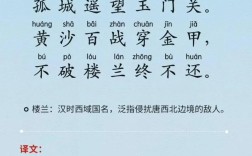

在中国古典诗歌的宝库中,与“单车”相关的作品,最负盛名的莫过于中唐诗人王维的《使至塞上》,诗中“单车欲问边,属国过居延”的起句,为我们展开了一幅苍茫的画卷,这里的“单车”,并非指代今日我们熟悉的双轮自行车,而是指轻车简从,形容使者随从稀少,行旅孤寂的状态。

王维创作此诗时,正值唐玄宗开元二十五年,他奉命以监察御史的身份出使凉州,宣慰战胜吐蕃的将士,并兼任河西节度使判官,这次出行,表面是宣慰,实则在政治漩涡中带有些许被排挤出朝廷的失意色彩。“单车”一词,精准地捕捉了他彼时的心境:孤独、寥落,却又带着一份使命在身的决绝,它不仅是交通工具的写实,更是诗人内心世界的投射——一人一车,行走于广袤无垠的边塞,人与天地的关系被瞬间放大,个体的渺小与精神的孤高在此刻交织,这种以物寄情、托物言志的手法,是中国古典诗词最核心的创作技巧之一,诗人不直接倾诉愁苦,而是通过“单车”、“征蓬”、“归雁”等一系列意象,让读者自行品味和感受那份深沉的孤独与漂泊感。

视线转向西方,单车的意象则焕发出截然不同的光彩,它更多地与现代性、自由、青春乃至反叛精神联系在一起,直到十九世纪,现代意义上的自行车才被发明并逐渐普及,它迅速成为诗人笔下描绘都市生活与个人解放的新鲜符号,在不少现代诗歌中,蹬着单车飞驰的身影,象征着对速度的追求,对束缚的挣脱,以及对未知远方的好奇,车轮的旋转,仿佛时间与生命的流转,轻盈而充满动感。

对比东西方诗歌中的单车,我们能清晰地看到文化语境与时代背景赋予同一事物的不同灵魂,王维的单车,承载着士大夫的家国情怀与个人宦海浮沉的慨叹,厚重而沉郁;而西方现代诗歌中的单车,则洋溢着个体生命的活力与对自由的向往,轻快而明朗,这种差异,恰恰证明了诗歌的魔力:它能让最普通的日常事物,浸染上特定时代与文化的独特气息。

作为今天的读者与写作者,我们应如何运用这份宝贵的诗歌遗产?

对于欣赏者而言,理解一首诗,绝不能停留在字面,当读到“单车”这类意象时,我们应当探寻其背后的文化密码,在王维的诗中,就需要了解唐代的官制、边塞诗的传统,以及诗人自身的际遇,这是一种主动的、深度的阅读,它要求我们调动知识储备,与文本进行对话,从而体会那超越字面的深沉意蕴。

对于创作者来说,单车诗歌的启示在于“日常事物的诗化”能力,我们身边充斥着无数像单车一样平凡的事物:一个水杯、一盏路灯、一段通勤的路,诗歌创作并非一定要寻找宏大的主题,恰恰在于能否从这些微小的、被忽视的物件中,发掘出独特的情感与哲理,一辆停在墙角的旧单车,可以勾起一段逝去的青春记忆;一次夜间的骑行,可以引发对城市与人群的静默观察,关键在于培养一颗敏感而善于联想的心,学会为寻常事物“赋魅”,通过精准的语言和新奇的比喻,赋予它们新的生命。

在具体的写作手法上,可以借鉴古典诗歌的凝练与象征,结合现代诗歌的自由与直接,可以尝试用一系列短促的意象来描绘骑行的速度感,也可以用一段绵长的、带有沉思性质的独白,来书写单车旅程中的内心波澜,比喻、拟人、象征,这些手法都能帮助我们将个人化的体验,转化为具有普遍共鸣的诗歌语言。

诗歌,从来不是遥不可及的阳春白雪,它就栖身于我们每日穿行的街巷,存在于我们触手可及的日常,下一次,当你推起单车,或是在街头看到它们的身影,或许可以稍作停留,感受它钢铁骨架中的坚韧,聆听车轮转动时诉说的故事,那不只是代步的工具,那是一首等待被书写,也正在被无数人用生活书写的、流动的诗篇,从王维的孤寂边塞到我们喧嚣的都市,两个轮子承载的人类情感,始终如一,这便是诗歌穿越时空的永恒魅力。