诗歌是中华文化的瑰宝,承载着千年智慧与情感,想要真正读懂一首诗,需要从多个维度深入探索,才能领悟其精髓。

溯源:探寻诗歌的来龙去脉

每首经典诗作都有其独特的生命轨迹,了解诗歌的出处与作者生平,是理解作品的第一步。

李白的《将进酒》创作于他被排挤出京后漫游梁宋时期,此时诗人政治理想受挫,借酒抒怀,唱出“天生我材必有用”的豪言,这种创作背景直接影响了诗歌的磅礴气势与复杂情感——既有怀才不遇的苦闷,又有乐观通达的洒脱。

杜甫的《春望》写于安史之乱期间,诗人被困长安,诗中“国破山河在,城春草木深”的沉痛,与他亲眼目睹都城沦陷的经历密不可分,了解这一点,读者才能体会诗句中蕴含的忧国忧民之情。

诗歌的出处同样重要,有些作品选自诗人的别集,如《杜工部集》《东坡全集》;有些见于诗歌总集,如《诗经》《乐府诗集》,不同来源的诗歌,其编纂目的、流传过程都会影响我们对作品的理解。《诗经》中的“风”来自民间歌谣,“雅”为宫廷乐歌,“颂”是祭祀乐章,这三类诗歌的创作目的与艺术特色迥然不同。

解码:把握诗歌的表现手法

诗歌艺术魅力的构成,离不开丰富多样的表现手法,这些手法是诗人传达情感、营造意境的重要工具。

比兴手法在《诗经》中运用广泛,如《关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”起兴,引出“窈窕淑女,君子好逑”的主题,这种由物及人、由景及情的表达方式,成为中国诗歌的重要传统。

象征手法赋予诗歌更深层的意蕴,李商隐的《锦瑟》中,“锦瑟无端五十弦”象征岁月流逝,“庄生晓梦迷蝴蝶”象征人生恍惚,这些意象构成一个充满隐喻的世界,让诗歌具有多义性的美感。

对仗与平仄是近体诗的重要特征,王之涣的《登鹳雀楼》中,“白日依山尽,黄河入海流”不仅对仗工整,平仄也符合格律要求,这种形式美增强了诗歌的韵律感,使作品朗朗上口。

用典也是古典诗歌的常见手法,辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》连续使用孙权、刘裕等历史典故,借古抒怀,表达对时局的忧虑与个人抱负,理解这些典故,是读懂词作的关键。

践行:诗歌在当代的应用价值

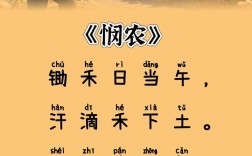

古典诗词不仅是文化遗产,更具有现实意义,在适当的场合引用恰当的诗句,能够提升表达的深度与美感。

在文章写作中,诗词的巧妙运用可以画龙点睛,论述坚持不懈的精神,可用“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”;表达成功后的喜悦,可用“春风得意马蹄疾,一日看尽长安花”,这些经典诗句历经千年仍能引起共鸣。

在日常交流中,诗词也能丰富表达,遇到知音,可说“海内存知己,天涯若比邻”;劝人奋进,可用“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,这些诗句凝练而典雅,为现代语言注入古典韵味。

更重要的是,诗歌能够滋养心灵,在快节奏的现代社会,读诗能让人静下心来,感受“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适,体会“行到水穷处,坐看云起时”的豁达,这种精神享受是其他娱乐形式难以替代的。

品读:掌握诗歌鉴赏的方法

鉴赏诗歌需要科学方法,首先应当反复诵读,感受诗歌的音韵美,律诗的平仄交替,词的长短句变化,都需通过朗读才能体会。

其次要抓住诗眼,王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,贾岛“僧敲月下门”的“敲”字,这些关键字往往凝聚着诗人的匠心,分析这些字词的妙处,能够深入理解诗歌的艺术成就。

了解诗歌的意象系统也很重要,在中国古典诗歌中,明月常象征思乡,杨柳多表示离别,菊花往往体现隐逸情怀,掌握这些传统意象的象征意义,有助于准确把握诗歌主题。

最后要知人论世,将作品放在特定的历史背景中考察,联系诗人的生平经历与思想倾向,才能对诗歌有全面认识,读苏轼的《水调歌头·明月几时有》,既要了解其中秋怀子的创作契机,也要知道苏轼此时外放密州的政治处境,才能理解词中“我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇”的矛盾心理。

诗歌是穿越时空的对话,是连接古今的桥梁,通过系统学习诗歌知识,我们不仅能够提高文学素养,还能在传统文化的滋养中丰富精神世界,每一次认真的品读,都是与古人心灵的相遇;每一次深入的解读,都是对中华文明的理解,在这个信息爆炸的时代,静心读诗或许能为我们提供一方宁静的精神家园。