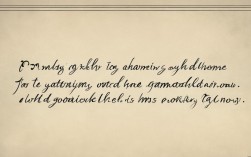

在人类智慧的长河中,名言警句如同璀璨的星辰,照亮我们前行的道路,它们言简意赅,却蕴含着深刻的哲理与力量,无论是个人修养、为人处世,还是事业追求,这些凝练的语言都能给予我们启迪与指引,理解并善用这些智慧结晶,无疑是为我们的人生增添了一笔宝贵的财富。

探寻智慧的源泉:出处与作者

每一句流传至今的名言警句,都不是凭空产生的,它们深深植根于其作者的生命体验与时代背景之中。

-

源于古代先哲的智慧:许多经典名言来自中外古代思想家,孔子的“己所不欲,勿施于人”,出自《论语·卫灵公》,体现了儒家“仁”与“恕”的核心思想,教导我们推己及人,是处理人际关系的黄金法则,老子在《道德经》中提出的“千里之行,始于足下”,则揭示了事物发展由量变到质变的规律,激励人们重视开端,踏实积累。

-

来自文学巨匠的感悟:文学作品中同样诞生了无数警世箴言,莎士比亚在戏剧《哈姆雷特》中写下的“To be, or not to be: that is the question”(生存还是毁灭,这是一个值得考虑的问题),不仅是对主人公内心挣扎的刻画,更引发了后世对生命意义、行动与迟疑的永恒思考,这些语句因其深刻的普遍性而超越了剧情本身,成为独立的智慧单元。

-

出自时代领袖与英雄人物:近现代的政治家、革命家也留下了许多振聋发聩的名言,马丁·路德·金的“I have a dream”(我有一个梦想),源自他著名的演讲,凝聚了美国民权运动的理想与力量,其创作背景正是对种族平等与社会正义的强烈呼唤,这些话语与具体的历史事件紧密相连,是时代精神的有力呐喊。

了解一句名言的作者与出处,就如同探寻到一座矿藏的源头,能让我们更准确地把握其本意,理解其诞生的土壤,避免断章取义或误读。

理解语境的深意:创作背景的重要性

脱离了具体语境,名言的力量可能会大打折扣,甚至被曲解,探究其创作背景至关重要。

“知识就是力量”这句广为人知的话,出自英国哲学家弗朗西斯·培根,这句话诞生于欧洲文艺复兴后期,科学精神开始勃兴的时代,培根强调的是通过观察、实验等科学方法获得的知识,能够帮助人类认识自然、改造自然,从而获得驾驭自然的力量,它并非泛指一切书本知识,而是特指能够转化为实践能力的科学知识,理解了这一层,我们在引用时就能更精准地用于倡导科学精神与实证研究。

再如,中国近代革命家鲁迅的“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,写于白色恐怖笼罩的上海,了解了这个背景,我们就能深刻体会到鲁迅先生对敌人毫不妥协、对人民无私奉献的鲜明爱憎与战斗精神,这句话的力量,正源于其特定的历史语境和作者的真切情感。

赋予经典以新生:使用方法与场景

掌握了名言的内涵,接下来便是如何恰当地运用它们,使其在现代生活中焕发新的活力。

-

提升表达的说服力:在演讲、写作或日常交流中,适时地引用一句切题的名言,能够瞬间提升表达的深度与权威性,在论述坚持的重要性时,引用荀子《劝学篇》中的“锲而不舍,金石可镂”,比单纯说“要坚持”有力得多。

-

作为自我激励的座右铭:选择一句与你当前奋斗目标或人生理念高度契合的名言,作为个人的座右铭,将其置于书桌、床头或设为电子设备的屏保,让它时刻提醒和激励自己,将“天行健,君子以自强不息”作为激励自己不断进取的格言。

-

用于教育与启迪:在教育过程中,通过讲解生动有趣的名言故事,可以引导孩子或学生思考更深层次的道理,这种方式比直接说教更容易被接受,也更能引发共鸣。

领略语言的艺术:使用手法的精妙

名言警句之所以能历久弥新,与其精妙的语言艺术密不可分,常见的修辞手法包括:

- 对偶:如“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”,句式工整,音韵和谐,朗朗上口,易于传诵。

- 比喻:如“时间就是金钱”,将抽象的时间比作具象的金钱,形象地揭示了时间的宝贵。

- 对比:如“有的人活着,他已经死了;有的人死了,他还活着”,通过强烈的对比,突出精神永存的伟大。

欣赏这些手法,不仅能提升我们的语言审美能力,也能在我们创造性地运用语言时提供借鉴。

在信息爆炸的今天,名言警句的价值并未消减,它们是我们快速汲取先人智慧的高效途径,是我们在迷茫时的指路明灯,我们不应将其视为僵化的教条,而是作为启发思考的起点,真正有价值的,不仅是记住这些句子,更是理解其精神内核,并将其融入我们的思考与行动,最终化为属于我们自己的、鲜活的人生智慧,让这些古老的星光,继续照亮我们当下的生活与未来的旅程。