在漫长的人类文明长河中,名言警句如同璀璨的星辰,照亮了无数人前行的道路,它们言简意赅,却蕴含着深刻的哲理与智慧,是前人经验与思想的结晶,掌握如何理解、运用这些名言,不仅能提升个人的文化素养,更能为我们的生活和工作提供切实的指导。

追溯源头:理解名言的生命力

一句名言能够穿越时空,历久弥新,其生命力根植于其独特的出处、作者与创作背景,脱离了这些语境,名言便可能失去其原有的深度与力量。

-

出处与作者:智慧的坐标 每一句名言都诞生于特定的文本或场景,了解其作者,是理解其思想内涵的第一步,当我们读到“天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨……”时,如果知道它出自《孟子》的《告子下》,我们便能立刻将其与孟子的“性善论”与“修身养性”思想联系起来,作者孟子,作为儒家亚圣,其核心主张在于内在道德的培养,这句名言并非简单的励志口号,而是其哲学体系中对个人磨砺与道德成就关系的深刻阐述。

-

创作背景:时代的回响 名言往往是时代精神的浓缩与作者个人境遇的投射,回到“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,这句范仲淹在《岳阳楼记》中的千古绝唱,它的创作背景是北宋的内忧外患与范仲淹本人的政治改革实践,理解了这位心怀天下的政治家在贬谪期间,借为友人滕子京重修岳阳楼作记之机,抒发的政治理想与博大胸怀,我们才能真正体会到此话中超越个人得失的崇高境界,它不是书斋里的空想,而是士大夫以天下为己任的责任担当在文字上的体现。

探寻名言的源头,就如同为一位尊贵的客人验明正身,这不仅是对智慧的尊重,更是确保我们能准确汲取其精髓,避免断章取义或误读的基础。

汲取精髓:内化名言的方法论

理解了名言的来龙去脉,下一步便是将其内化为自身的智慧,这个过程需要系统的方法,而非简单的死记硬背。

-

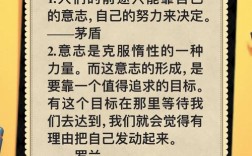

深度解读,而非表面记忆:面对一句名言,首要任务是理解其字面之下的多重含义,以老子的“上善若水,水善利万物而不争”为例,我们不能只记住“像水一样不争”,更要深入思考:水为何是“上善”?它的“不争”体现在何处?“利万物”又是何种境界?通过这样的追问,我们才能领悟到道家谦下、包容、滋养万物而不居功的深层智慧。

-

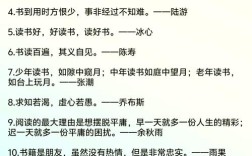

联系现实,建立个人关联:将名言与自身的经历、观察和思考相结合,当我们在工作中遇到团队协作的难题时,孔子的“己所不欲,勿施于人”便能提供黄金法则般的指导,当我们面临挫折时,回顾司马迁在《报任安书》中列举的“文王拘而演《周易》,仲尼厄而作《春秋》……”等事例,便能从中获得巨大的精神慰藉与前进动力,让古老的智慧在当下的情境中“活”起来,是学习的最终目的。

-

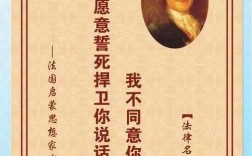

批判性思考,而非全盘接受:名言是特定时代的产物,不可避免地带有历史局限性,我们需要以辩证的眼光看待它们,一些过于强调绝对服从或带有时代偏见的言论,就需要我们结合现代社会的普世价值进行审视和扬弃,学习名言,是与之进行一场跨越时空的对话,而非单向的灌输。

巧妙运用:提升表达的艺术性

内化于心,方能外化于言、于行,在恰当的场合巧妙地运用名言,能极大地增强个人表达的说服力与感染力。

-

画龙点睛,而非堆砌辞藻:在演讲或文章的关键处,如开头、结尾或核心论点提出时,引用一句切题的名言,能起到提纲挈领、升华主题的作用,它如同菜肴中的盐,适量则提鲜,过量则败味,切忌为了显示学识而大量堆砌,使表达变得臃肿做作。

-

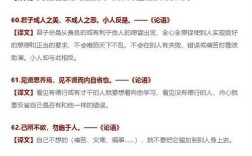

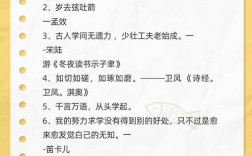

论证支撑,增强说服力:在论述观点时,引用具有权威性和共识度的名言,可以作为有力的理论论据,在探讨学习重要性时,引用《论语》开篇的“学而时习之,不亦说乎?”,比单纯讲大道理更具说服力,它借助了经典的力量,让立论更加稳固。

-

情境契合,自然融入:引用的最高境界是“无缝衔接”,确保所选名言与你要表达的内容、场合的氛围、听众的认知水平高度契合,生搬硬套、牵强附会只会适得其反,让名言成为你思想河流中自然涌出的泉水,而非突兀插入的冰块。

名言警句是人类共同的精神财富,它们穿越千年,依然能与我们当下的心灵产生共鸣,我认为,学习它们的过程,不仅是知识的积累,更是一场与历史上最伟大灵魂的对话,通过系统地追溯其源、深入地汲取其髓、艺术地运用其形,我们便能让这些古老的智慧在个人生命中获得新生,真正成为指引我们从容面对复杂世界、涵养自身品格的不灭明灯。