在人类文明的长河中,名言警句如同璀璨星辰,以凝练语言承载深刻智慧,这些跨越时空的箴言,不仅是语言艺术的结晶,更是人类共同的经验宝库,掌握其正确理解与运用方法,能让我们在生活与工作中获得启迪。

名言警句的源流与脉络

每一则流传至今的名言都有其特定的诞生语境,了解其出处、作者及创作背景,是准确理解其内涵的第一步。

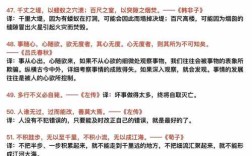

中国古代经典是名言警句的重要源头,孔子在《论语·为政》中提出的“温故而知新,可以为师矣”,源于他对教育方法的深刻洞察,这句话不仅体现了儒家重视传承的思想,更揭示了学习过程中复习与创新的辩证关系,若不了解孔子所处的春秋时代背景及其教育理念,就很难把握这句话的完整意义。

西方名言同样如此,莎士比亚在《哈姆雷特》中借主人公之口说出的“To be or not to be, that is the question”,表面是王子对生死抉择的沉思,实则反映了文艺复兴时期人文主义思想对个体价值的探索,只有结合剧本情节和时代背景,才能领会这句话的哲学深度。

法国作家阿尔贝·加缪在《西西弗神话》中提出的“判断人生值不值得活,等于回答哲学的根本问题”,直接源于他的存在主义哲学体系,反映了二战后期人们对生命意义的重新思考。

名言警句的现代应用场景

名言警句在当代社会有着广泛的应用价值,但必须注意使用场景的适配性。

在教育领域,恰当引用名言能起到画龙点睛的作用,教师讲解坚持不懈的重要性时,引用“锲而不舍,金石可镂”(荀子《劝学》),比单纯说教更有说服力,但需要注意,引用必须贴合教学内容,避免生搬硬套。

在公共演讲中,名言能增强表达效果,马丁·路德·金的“我有一个梦想”已成为追求平等权利的象征性语言,演讲者若能根据主题选择恰当名言,可以迅速与听众建立情感共鸣,关键是要确保名言与演讲主旨高度一致,避免为了引用而引用。

在书面写作中,名言可作为理论支撑或段落引导,比如探讨创新话题时,引用“问渠那得清如许,为有源头活水来”(朱熹《观书有感》),能生动形象地说明持续创新的必要性,但要注意引用频率,过度使用会削弱文章的原创性。

日常交流中,适当地运用名言可以提升沟通品质,安慰遇到挫折的朋友时,“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”(陆游《游山西村》)比简单说“别难过”更有慰藉力量,但必须考虑对方的接受程度,避免显得矫揉造作。

名言运用的艺术与技巧

运用名言警句是一门需要精心打磨的艺术,以下几点技巧值得关注:

首要原则是准确理解,苏轼的“不识庐山真面目,只缘身在此山中”常被用来比喻当局者迷,但若深入研究这首诗的创作背景,会发现它还包含着观察事物需要多角度的哲学思考,只有准确把握原意,才能用得恰如其分。

适度创新,在理解原意的基础上,可以根据具体语境对名言进行创造性发挥,比如将“三人行,必有我师焉”发展为“三人行,皆有我师焉”,虽只改动一字,却更强调每个人都有值得学习之处,符合现代平等理念。

注重融合,引用名言时要做好过渡与衔接,使其自然融入整体表达,突然插入一句名言会显得突兀,而通过适当的引导和解释,则能使引用浑然天成。

溯源求证,互联网时代,名言误传现象时有发生,引用前务必核实出处,天才是1%的灵感加99%的汗水”常被断章取义,了解爱迪生原话的完整版本,才能避免误用。

名言警句的深层价值

名言警句之所以能穿越时空,在于它们触及了人类共同的生存体验和永恒命题,王勃的“海内存知己,天涯若比邻”道出了友情的本质;范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”体现了士大夫的责任担当;培根的“知识就是力量”概括了文艺复兴时期对理性的追求。

这些名言不仅是语言表达的精华,更是文化传承的载体,它们将复杂的人生哲理浓缩为易于传播的形式,让智慧在代际间传递,当我们面对相似处境时,这些经过时间检验的智慧能提供宝贵参考。

在信息过载的今天,名言警句的价值更加凸显,它们如同思想的锚点,帮助我们在纷繁复杂的世界中保持清醒,但需要注意的是,任何名言都有其时代局限性,我们应当以辩证眼光看待,既不盲目崇拜,也不全盘否定,而是汲取其中历久弥新的智慧养分。

真正理解并善用名言警句的人,懂得在适当的时候唤醒这些沉睡的智慧,让古老的思想在新时代焕发生机,这既是对传统文化的尊重,也是对我们自身表达能力的提升,当我们能够游刃有余地运用这些人类智慧的结晶,我们的思想表达将更具深度和感染力。