自古以来,天气便是人类生活与情感的宏大背景板,它既塑造着历史的进程,也浸润着文人的笔墨,无数先贤哲人将对自然现象的观察、对世事的感悟,凝练成一句句关于天气的隽永名言,这些名言警句,如同穿越时空的智慧雨滴,至今仍能滋润我们的心田,理解并善用它们,不仅能提升个人修养,更能为我们的语言表达增添光彩。

溯其源:探寻名言的出处与作者

每一句流传至今的天气名言,都非无根之木,无源之水,其背后是作者独特的人生境遇与深刻的思想洞察。

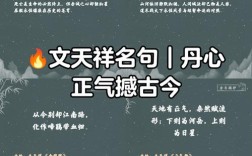

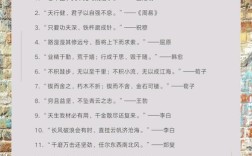

以“山雨欲来风满楼”为例,这句诗出自唐代诗人许浑的《咸阳城西楼晚眺》,许浑生活在晚唐,国势渐衰,社会动荡,他登临咸阳古城,眼见乌云压城,狂风灌满楼阁,一场暴雨即将来临,这既是眼前实景,更是他对大唐王朝危机四伏、大厦将倾的精准预感,这句诗的魅力在于它超越了单纯的气象描写,成为一种对重大变故前夕紧张氛围的经典隐喻。

再如高尔基在《海燕》中写下的“让暴风雨来得更猛烈些吧!”,这篇散文诗创作于1901年俄国革命前夕,沙皇统治黑暗,社会矛盾激化,高尔基笔下的海燕,是英勇无畏的革命先驱者的象征,他借海燕之口发出的呐喊,是对革命风暴的热切呼唤,充满了对旧世界的摧毁力量与对新世界诞生的坚定信念,了解了这一创作背景,我们才能深刻体会其中蕴含的磅礴革命激情。

而民间谚语如“朝霞不出门,晚霞行千里”,其作者已湮没在历史长河中,它是无数劳动人民在长期生产实践中,对天气规律观察与总结的集体智慧结晶,它朴实无华,却蕴含着宝贵的经验知识,指导着一代代人的农耕与出行。

知其意:解析名言的内涵与哲理

天气名言之所以能成为警句,在于其蕴含的多层次内涵与普遍性哲理。

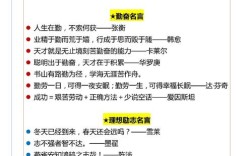

是对自然规律的揭示与敬畏,瑞雪兆丰年”,不仅描述了冬雪覆盖农田的景象,更深刻揭示了雪能保温、杀虫、为土壤提供水分的科学道理,表达了农耕文明对自然馈赠的感恩与顺应天时的智慧。

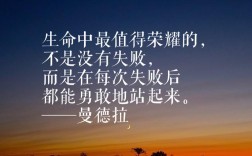

是对人生境遇的比喻与象征,天气的阴晴圆缺,常被用来映射人生的顺逆起伏。“不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香”,以极寒的天气比喻人生中的巨大磨难,强调唯有经历严峻考验,才能获得最终的成就与芬芳,这激励着人们在困境中坚守信念。

是对社会现象的洞察与警示,如前文提到的“山雨欲来风满楼”,它早已成为政治、经济乃至个人生活中,预示重大变革或危机来临的通用语,它提醒我们要具备见微知著的洞察力,善于从细微的征兆中预见未来的发展。

善其用:掌握名言的使用方法与技巧

将天气名言恰当地融入我们的写作与言谈,能起到画龙点睛的作用,但使用不当,则会显得生硬突兀。

引用需精准,贴合语境。 选择名言时,必须确保其内涵与你要表达的主题高度契合,在鼓励他人克服困难时,用“阳光总在风雨后”或“不经历风雨,怎么见彩虹”,就比用“春江水暖鸭先知”要贴切得多,后者更适合用来形容对事物迹象的敏锐感知,若在谈论国际局势变幻时,引用“风雨如晦,鸡鸣不已”以形容在黑暗环境中坚持奋斗的志士,则显得意境深远。

阐释需深入,切忌生搬。 引用名言不是简单地“掉书袋”,更重要的是引出自己的理解与阐发,可以先引出名言,然后结合具体事例进行解释,最后点明其现实意义,在论述创业艰辛时,可以这样写:“古人云‘万事开头难’,创业之路正如航行于变幻莫测的海洋,初期总会遇到‘逆风’,但真正的舵手懂得,逆风的方向更适合飞翔,它能锤炼团队的韧性,校准前进的航向,这初期的‘难’,恰恰是未来基业最坚实的奠基。”

化用需巧妙,不露痕迹。 更高阶的用法是“化用”,即不直接引用原句,而是将其精神内核融入自己的语言中,不说“月晕而风,础润而雨”,而可以说“我们已经观察到一些‘月晕’和‘础润’的迹象,必须提前做好应对准备”,这样既运用了其预见性的核心思想,又使表达更具原创性和亲和力。

创新需谨慎,尊重原意。 在网络时代,有时会出现对经典名言的戏谑或改编,这种创新可以增加趣味性,但需注意场合与对象,在正式、严肃的文本中,应保持对经典原意的尊重,避免因不当改编造成误解或贬损。

赏其美:品味名言的艺术手法

天气名言之所以脍炙人口,与其精妙的艺术手法密不可分。

- 比喻与象征:这是最常用的手法,将“困难”比作“暴风雨”,将“希望”比作“阳光”,将“征兆”比作“风满楼”,化抽象为具体,使道理生动可感。

- 对比与对仗:“月晕而风,础润而雨”两句结构工整,意义相关,形成对仗,读来朗朗上口,易于记忆。“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”则隐含了东风这一自然条件与战争结局的强烈对比,充满了历史遐思。

- 白描与意境:“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”,柳宗元用近乎白描的手法,勾勒出一幅极寒、极静的画面,营造出一种孤高、不屈的意境,诗人的形象与精神跃然纸上。