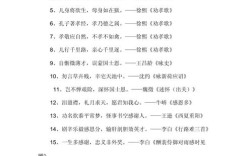

路遥的诗歌创作贯穿其文学生涯始终,这些作品如同他小说创作的预备练习,记录着作家在文学探索时期的思考轨迹,作为中国当代文学史上具有重要地位的作家,路遥在诗歌中展现出的精神内核与其小说创作一脉相承。

陕北黄土高原的苍茫地貌为路遥的诗歌提供了最初的创作素材,在《车过南京桥》中,“铁轨伸向远方”的意象既是对物理空间的描绘,也是对人生道路的隐喻,这种将自然景观与人文思考相融合的创作手法,后来在其长篇小说《平凡的世界》中得到了更为充分的展现,诗人通过对火车、桥梁等现代文明符号的描写,呈现了传统与现代交织的复杂情感。

创作于七十年代的《老汉一辈子就是个受苦》采用了陕北民歌的叙事风格,通过白描手法勾勒出黄土高原农民的生存状态,诗中“犁沟里的汗水浇灌出小米”这样的句子,既是对劳动场景的真实记录,也暗含着对生命价值的哲学思考,这种关注底层民众生存境遇的创作取向,成为路遥后来文学创作的基本立场。

在《我站在太原的街灯下》这首诗中,路遥通过城市夜景的描写,展现了城乡变迁过程中的个人体验。“霓虹灯闪烁如星”的比喻,既呈现了城市的新奇感,也流露出乡村知识分子进入城市后的疏离感,这种对现代化进程中个体感受的关注,体现了路遥作为现实主义作家的敏锐观察力。

诗歌创作中的意象运用是路遥作品的重要特色。《雪落黄河静无声》通过“雪”与“黄河”的意象组合,营造出雄浑而静谧的审美空间,诗中“白色的覆盖下涌动着的生命”这样的表述,既是对自然现象的描绘,也是对历史进程的隐喻,这种将具体物象升华为精神象征的创作方法,展现了路遥诗歌的思想深度。

路遥诗歌的语言风格质朴而富有张力,在《当我从秦岭的云雾中走出》一诗中,“山路蜿蜒如人生的曲折”这样的比喻,既通俗易懂又意味深长,诗人善于通过日常语言的重新组合,创造出新的诗意空间,这种语言风格的形成,既得益于对民间语言的吸收,也来自于对现代汉语诗歌传统的继承与发展。

诗歌的节奏控制是路遥创作的另一个特点。《北方的大地啊》通过长短句的交错使用,模拟了黄土高原起伏的地势,诗中“沟壑纵横/如老人额头的皱纹”这样的分行设计,既形成了视觉上的起伏感,也强化了诗歌的情感张力,这种形式与内容的有机统一,展现了路遥对诗歌艺术的深入理解。

在路遥的诗歌中,经常出现对土地和人民的深情书写。《黄土情歌》通过“千沟万壑都是爱的印记”这样的诗句,表达了对故乡的复杂情感,诗人既不回避土地的贫瘠与生活的艰辛,又能从中发现精神的力量与生命的美感,这种辩证的思维方式,使他的诗歌超越了简单的赞美或批判,达到了更为深刻的思想高度。

路遥诗歌中的时间意识也值得关注。《青春啊青春》通过对时光流逝的感叹,展现了特定历史时期青年的精神历程。“岁月的车轮碾过年轻的脸庞”这样的意象,既是个体生命体验的表达,也折射出时代变迁的轨迹,这种将个人命运与历史进程相结合的视角,赋予了诗歌更为广阔的意义空间。

诗歌创作对路遥而言,不仅是文学训练,更是精神探索的方式,在《夜行》中,“黑暗中的脚步是自己的回音”这样的诗句,展现了作家对孤独与坚持的深刻理解,这些早期诗歌中蕴含的精神品质,后来在《人生》《平凡的世界》等小说中得到了更为充分的展开。

路遥的诗歌作品虽然数量不多,但构成了解作家创作发展的重要线索,这些作品记录了一个乡村青年如何通过文学寻找自我表达的过程,也展现了中国当代文学发展中的一个侧面,从这些诗歌中,我们既能感受到特定历史时期的社会氛围,也能窥见作家后来文学成就的精神源头。

通过阅读路遥的诗歌,我们可以更全面地理解这位作家的创作历程,这些作品不仅具有独立的文学价值,也为研究中国当代现实主义文学的发展提供了重要参考,在当下重新阅读这些诗歌,依然能感受到其中蕴含的精神力量与艺术魅力。