春日的柳絮、夏夜的蝉鸣、秋晨的霜露、冬午的暖阳——每个季节都有独特的诗意,想要用文字捕捉季节变换的灵光,不妨从古典诗词中寻找钥匙,让千年积淀的创作智慧为你的笔墨注入灵魂。

读懂季节诗:从意象解码开始

王维在《山居秋暝》中写道:“空山新雨后,天气晚来秋,明月松间照,清泉石上流。”这四句没有任何直接抒情,却通过“新雨”“明月”“清泉”三个意象,构建出秋日山间特有的清澈感,雨水洗净尘埃,月光照亮松林,泉水在石上流淌——这三个连续的画面共同传递出秋的爽朗与宁静。

学习季节诗的第一步,就是识别这些经典意象,春日的“东风”“桃花”“燕子”,夏季的“荷风”“蝉声”“雷雨”,秋天的“西风”“落叶”“鸿雁”,冬日的“朔风”“腊梅”“积雪”,每个意象都是古人精心提炼的季节符号,理解这些符号的含义,等于掌握了季节诗的语言密码。

解析创作手法:时空的交织艺术

杜甫在《绝句》中展示了一个经典范例:“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天,窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”前两句写近景,用黄鹂、翠柳勾勒春的生机;后两句将视线拉远,通过“窗含”“门泊”把远方雪山和江船纳入眼前画面,这种由近及远、由小到大的空间处理,让春天的气息从眼前蔓延至天地之间。

时间维度上,李商隐的《夜雨寄北》提供了另一种思路:“君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。”诗人将“(巴山夜雨)与“(共剪西窗烛)交织,让秋雨的凉意与对温暖的期待形成强烈对比,这种时间跳跃的手法,赋予季节更丰富的情感层次。

掌握表现技巧:让季节活起来

拟人化是让季节“活”起来的有效方法,刘禹锡的“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”,将夏日阵雨的任性比作少女心思,顿时让寻常的天气现象有了生命,辛弃疾的“我见青山多妩媚,料青山见我应如是”,更是将自我情感投射到秋日山水之中,达到物我相融的境界。

对比手法同样重要,比如用“朱门酒肉臭,路有冻死骨”写冬日,社会的不公在寒冷衬托下更加刺目,而白居易的“野火烧不尽,春风吹又生”,通过枯荣对比,凸显了春的生命力,这些技巧都能帮助我们在描写季节时,超越单纯的景物罗列。

仿写实践:从临摹到创作

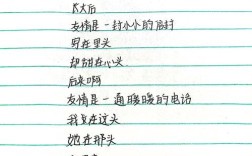

尝试仿写李清照的《如梦令》:“昨夜雨疏风骤,浓睡不消残酒,试问卷帘人,却道海棠依旧,知否,知否?应是绿肥红瘦。”可以保留其问答形式和结尾的叠句,替换季节元素:

“今晨雾浓霜重,轻呵难暖双手,试问扫叶人,却道梧桐依旧,知否,知否?应是枝疏干瘦。”

这种仿写不是简单替换词汇,而是要理解原作的构思——通过主仆对话展现对花事的关心,通过“绿肥红瘦”这个创新词组传达敏锐观察,掌握了这种构思方法,就能写出属于自己的季节发现。

现代转化:让古典诗意焕发新生

古典诗词的意境完全可以融入现代生活,比如将“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”的意境,转化为都市人在冬日咖啡馆独坐的静谧;把“采菊东篱下,悠然见南山”的闲适,对应现代人在阳台种多肉植物的小确幸,关键是要找到古今相通的情感共鸣点。

杜甫的“露从今夜白,月是故乡明”,道出了秋夜思乡的普遍情感,今天我们可以这样转化:“街灯将银杏叶染成金黄,才惊觉又是一年秋凉,视频那头的母亲总说,老家院子里的柿子,已经挂满了白霜。”这样的表达既传承了古典诗意,又有着鲜明的时代气息。

创作要诀:观察与感悟并重

想要写出动人的季节诗,精细观察是基础,注意这个季节特有的声音、气味、光线变化——春土的湿润气息、夏夜萤火虫的微光、秋风吹过稻田的声响、冬日踩碎薄冰的脆响,这些细节会让你的文字更加真实可感。

但更重要的是个人感悟,同样是写秋,杜牧的“银烛秋光冷画屏,轻罗小扇扑流萤”写的是宫怨,而刘禹锡的“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”抒发的却是豪情,季节本身没有情绪,重要的是你通过这个季节想表达什么。

陆游说“文章本天成,妙手偶得之”,其实所谓“天成”,正是长期积累后的自然流露,多读经典,勤于练笔,当你真正理解古人如何将季节转化为诗,你也能在梧桐叶落时听见岁月的回响,在荷花绽放时看见生命的禅意,让季节的每一次轮回,都成为你笔下的永恒瞬间。