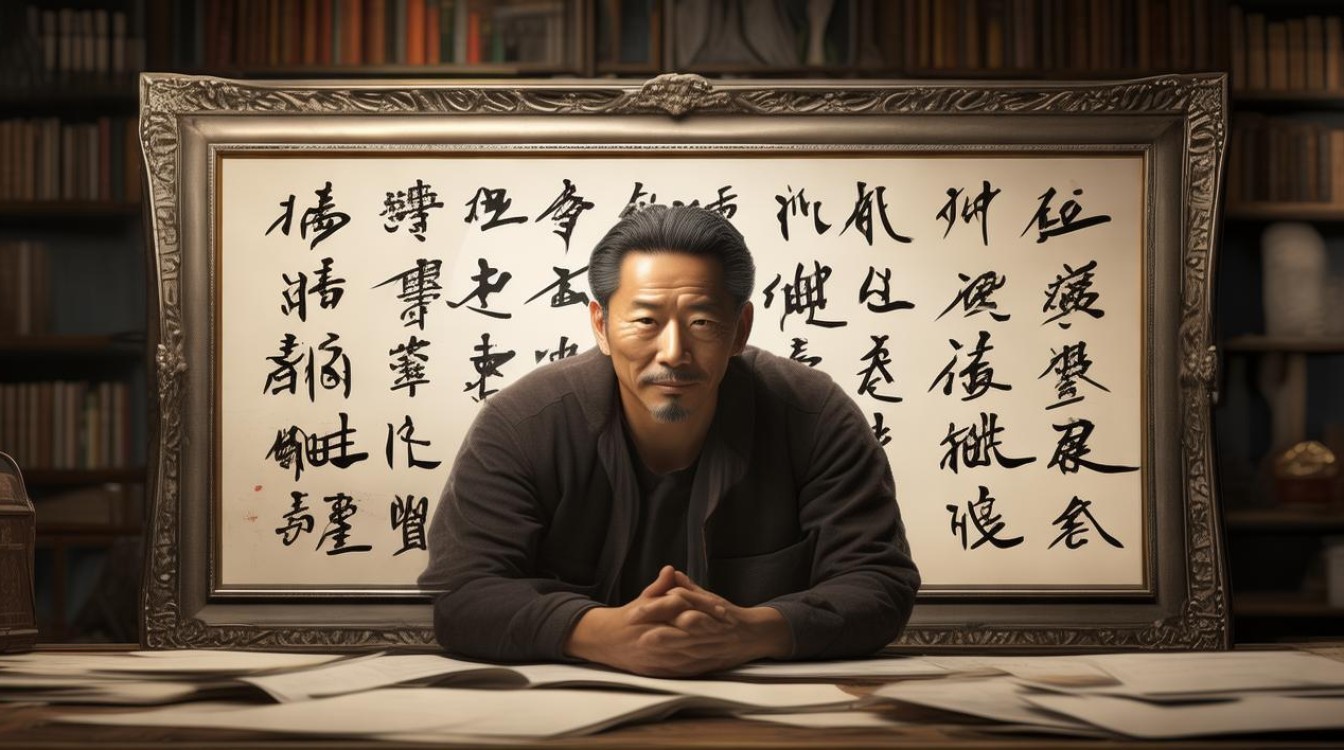

鲁迅先生作为中国现代文学的奠基人,其思想锋芒与文学成就至今仍深刻影响着国人,他留下的诸多警句,早已超越文学范畴,成为洞察社会、反思自我的精神资源,理解这些名言,不仅需知其字面含义,更要追溯其生成语境与思想脉络。

名言与文本语境的共生关系

鲁迅名言多出自杂文、小说与散文,其力量源于具体文本构建的语境,脱离原文的孤立解读,往往会使语句失去原有的思想厚度。

《狂人日记》救救孩子……”的呼声,需置于整部小说对封建礼教“吃人”本质的揭露中理解,这是狂人在看清历史真相后,对未来的绝望与希望交织的呐喊,其力量在于对旧文化体系的彻底否定与对新生命的急切呼唤。

《故乡》地上本没有路,走的人多了,也便成了路”,常被用以鼓舞开拓精神,然而结合全文,此句更承载着“我”离乡时的复杂心绪——对故土衰败的悲凉与对未来的渺茫期待,它不仅是励志格言,更是面对荒芜现实时,一种充满不确定性的探索宣言。

《记念刘和珍君》中“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血”,其震撼力来自鲁迅对“三一八”惨案的悲愤,这句话定义了在黑暗压迫下,个体应有的勇气与担当,是对烈士精神的礼赞,也是对怯懦与遗忘的批判。

创作背景:时代压力与个人抉择的结晶

鲁迅的警句是其回应特定历史情境的产物,他生活于旧中国最黑暗的时期,其文字是对民族危亡与文化痼疾的紧急回应。

《自嘲》诗中“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,创作于1932年,时值文化围剿严峻,此联清晰表明了鲁迅的立场:对敌人绝不妥协的斗争姿态,与对人民、青年的无私付出,这种爱憎分明的态度,是其作为知识分子在时代洪流中的坚定选择。

《热风·随感录四十一》中“有一分热,发一分光,就令萤火一般,也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火”,写于新文化运动初期,它鼓励青年摆脱观望心态,以自身微光对抗沉沉暗夜,体现了“五四”前后重视个体能动性的启蒙思想。

使用方法:避免标签化与庸俗化引用

在当代传播中,鲁迅名言面临被简化为口号的风险,理解其深层逻辑,才能实现有效运用。

警惕断章取义。“哀其不幸,怒其不争”常被用于个体关系,但其原意是鲁迅对麻木国民性的深刻批判,具有更宏大的社会解剖意图,随意套用于个人,会削弱其思想锋芒。

注重语境还原,引用“不在沉默中爆发,就在沉默中灭亡”时,需意识到这是对特定历史关头极端抉择的描绘,而非普通处境的简单描述,理解其产生的压迫性环境,才能把握语句的紧迫性与革命性。

强调思辨过程,鲁迅思想的价值不仅在于结论,更在于他得出这些结论的批判性思维方式,学习其名言,应引导人们关注他如何观察、分析问题,而非仅仅记住结论。

修辞艺术:语言形式的审美力量

鲁迅的语言艺术是其思想传播的重要载体,他善用多种修辞手法,使抽象哲理具象化,增强表达力度。

对比手法运用尤为突出。“悲剧将人生的有价值的东西毁灭给人看,喜剧将那无价值的撕破给人看”(《再论雷峰塔的倒掉》),通过“有价值”与“无价值”、“毁灭”与“撕破”的对比,精确定义两种戏剧形式的本质差异。

比喻的运用也极具特色。“浪费时间等于谋财害命”将抽象的时间观念转化为具体的犯罪意象,强化了珍惜时间的道德紧迫感。“人世间真是难处的地方,说一个人‘不通世故’,固然不是好话,但说他‘深于世故’也不是好话”(《世故三昧》),则通过悖论式表达,揭示了中国传统社会中为人处世的困境。

其冷峻反讽的语言风格,在“做奴隶虽然不幸,但并不可怕,因为知道挣扎,毕竟还有挣脱的希望;若是从奴隶生活中寻出美来,赞叹、陶醉,就是万劫不复的奴才了”等句中表现得淋漓尽致,深刻区分了“奴隶”与“奴才”的本质不同。

鲁迅名言之所以历久弥新,在于它们源于对中国问题的深刻诊断,并以独特的文学形式得以永恒,这些语句不是供人机械背诵的教条,而是激发独立思考的火种,在信息碎片化时代,重读鲁迅原文,理解其思想脉络,比任何时候都更为重要,唯有深入其文本深处,我们才能真正继承这份珍贵的精神遗产,让这些警句在新时代继续发挥批判与启蒙的双重作用。