法律作为社会运行的基石,凝聚着人类对公平正义的永恒追求,那些穿越时空的法律箴言,不仅是法学思想的结晶,更是引导公民行为规范的明灯,理解这些名言的深刻内涵,对构建法治社会具有重要现实意义。

法律名言的价值与运用

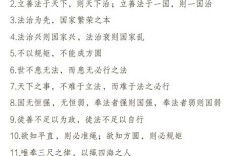

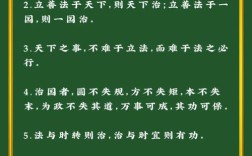

"法不阿贵,绳不挠曲"——《韩非子·有度》 战国时期法家代表人物韩非提出的这一主张,体现了法律面前人人平等的思想,在诸侯割据的时代背景下,韩非强调法律应当超越权贵阶层,如同木匠的墨线不迁就弯曲的木材,这一理念至今仍具有现实意义,提醒我们法律执行必须坚持公正原则,不因个人身份地位而有所偏颇。

实践中,这一思想可应用于法律文书写作、法庭辩论等多个场景,例如在辩护词中引用此句,能够强化法律平等适用的论证力度,在法治教育中,通过讲解这一名言的历史背景,有助于公众理解法律公正性的深刻内涵。

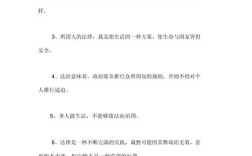

"正义不仅应得到实现,而且应以人们看得见的方式实现" 这句法律格言强调了程序正义的重要性,其思想渊源可追溯至英国普通法传统,体现了司法透明原则,在司法实践中,这一原则要求审判过程公开、程序正当,确保当事人和社会公众对司法活动的监督。

在法律文书写作中,这一原则指导我们注重程序描述的完整性,比如在判决书中详细列明证据采纳理由、法律适用依据,正是对这一理念的具体践行,对法律从业者而言,牢记这一原则有助于在案件处理中兼顾实体正义与程序正义。

法律名言的实践智慧

"法律是显露的道德,道德是隐藏的法律" 这句话精辟地阐述了法律与道德的辩证关系,法律作为最低限度的道德,将基本伦理规范转化为具有强制力的行为准则,在立法过程中,这一理念指导我们合理界定法律与道德的调整范围,避免法律过度干预私人领域。

在法律解释与适用时,这一思想也具有重要指导意义,当遇到法律漏洞或模糊条款时,可参考社会公认的道德标准进行补充解释,在法治教育中,通过阐释法律与道德的内在联系,能够增强公众对法律的价值认同。

"任何人不得通过自己的违法行为获利" 这一法律原则源自罗马法,体现了法律对公平正义的维护,其核心在于阻止违法行为产生激励,维护社会公平秩序,在民事审判中,这一原则常用于处理不当得利、侵权赔偿等案件。

在合同纠纷中,如果一方当事人通过欺诈手段订立合同,法院通常会依据这一原则否定其获利合法性,这一理念也指导我们在立法设计中,注重设置完善的法律责任体系,确保违法行为无利可图。

法律名言的现代诠释

"风能进,雨能进,国王不能进" 这句法谚生动诠释了私有财产保护原则,其起源与英国普通法发展历程密切相关,体现了对公权力与私权利界限的深刻认识,在当代法治建设中,这一原则提醒我们合理界定政府权力与公民权利的边界。

在行政执法中,这一理念要求严格遵循比例原则,避免过度干预公民合法权益,在物权保护案件中,引用这一法谚能够强化产权保护的论证力度,这一原则也指导我们在立法过程中,进一步完善征收征用制度的补偿机制。

"法律不保护躺在权利上睡觉的人" 这一法谚强调了权利行使的及时性要求,其理论基础在于维护法律秩序的稳定性,避免因权利长期不行使而导致法律关系不确定,在诉讼实践中,这一原则具体体现为各类时效制度的设计。

在法律咨询中,提醒当事人及时行使权利是重要职责,在合同审查时,注意设置合理的权利行使期限条款,也是对这一原则的具体应用,这一理念也启示我们,健全的权利意识不仅包括知晓权利内容,更包括及时主张权利的主动性。

法律名言的学习方法

掌握法律名言需要结合具体语境深入理解,建议建立系统的学习档案,记录每条名言的原典出处、历史背景和现代应用,通过案例研习,观察这些原则在司法实践中的具体运用,能够加深理解。

在法律文书写作中,恰当引用法律名言可以增强论证的说服力,但需要注意准确理解其含义,避免断章取义,应当结合具体案情进行针对性分析,不能简单套用。

对法律从业者而言,这些凝聚智慧的法律箴言既是专业素养的体现,也是职业伦理的指引,在日常工作中反复体会这些原则的深刻内涵,能够提升法律适用的准确性和公正性。

对公众而言,理解这些法律名言有助于形成正确的法治观念,通过法治宣传教育,使这些经典法律思想融入社会共识,能够促进全社会法治文化的培育。

法律名言的学习是一个持续深化的过程,随着法治实践的发展,这些经典表述不断被赋予新的时代内涵,保持开放的学习态度,结合实践不断反思,才能准确把握这些法律智慧的精髓。

在法律职业道路上,这些经典名言如同指路明灯,提醒我们不忘维护公平正义的初心,每一次对法律原则的深入思考,都是对法治精神的重新领悟,这种领悟不仅关乎专业能力,更关系到我们对法律本质的理解。