在中国文学的长河中,以自然景观为题材的诗歌作品一直占据着重要位置,描写江河川流的诗作尤为引人注目,它们不仅展现了自然景观的壮美,更承载着诗人深厚的情感与哲思。

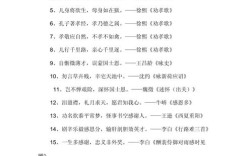

《诗经》作为中国最早的诗歌总集,其中已有对水流的描写。“关关雎鸠,在河之洲”开篇即勾勒出河水环绕沙洲的景致,这些早期诗作中的川流意象,多与劳动生活、情感表达紧密相连,呈现出朴素而真挚的审美特质。

唐代李白《将进酒》开篇“君不见黄河之水天上来”,以黄河奔流比喻时光流逝,气势磅礴,这首诗约作于天宝十一载,当时李白与友人岑勋在嵩山相会,借酒抒怀,诗中黄河的意象既是对自然景观的描绘,更是诗人豪迈情怀的寄托,理解这种创作背景,有助于把握诗歌的深层意蕴。

杜甫《登高》中“不尽长江滚滚来”一句,写于大历二年秋,诗人流寓夔州期间,长江的浩荡与诗人颠沛的人生境遇形成对照,传递出深沉的历史感与身世之叹,这种将个人命运与自然景观相融合的手法,是中国古典诗歌的重要特征。

苏轼《念奴娇·赤壁怀古》开篇“大江东去”,以长江为时空坐标,展开对历史的追忆与思考,这首词创作于元丰五年,苏轼因乌台诗案被贬黄州已两年有余,词中江水既是实景描写,又暗含时光流逝、英雄不再的感慨。

在鉴赏这类诗歌时,可以关注几个要点,首先把握诗歌中的意象特征,如江水的缓急、流向等,往往与诗人的情感倾向相关,其次注意时空背景,包括创作年代、地点及诗人境遇,再次领会表现手法,比喻、象征等修辞的运用,能使自然景观承载更丰富的内涵。

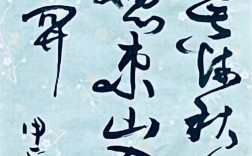

从创作技巧看,诗人常采用虚实相生的手法,如王维《汉江临眺》中“江流天地外”,既写实景,又超越现实,营造出悠远意境,动静结合也是常见手法,如孟浩然《宿建德江》“野旷天低树,江清月近人”,以江水的动态反衬夜色的静谧。

对现代读者而言,理解这些诗歌需要建立多重联系,将诗句与地理景观对照,如李白《早发白帝城》与长江三峡的关联;结合历史背景体会情感,如杜甫江南逢李龟年中的曲江描写;还可以联系个人体验,感受诗歌中永恒的情感共鸣。

在互联网时代,传播这些经典诗作需要把握几个要点,确保内容准确可靠,注明出处与考证依据;注重知识性与可读性平衡,避免过度学术化;提供多角度解读,帮助读者建立个人理解;强调诗歌的现实意义,展现其与现代生活的关联。

这些描写江河的诗歌之所以能穿越时空,在于它们捕捉了人类共通的情感体验,无论是李煜“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的亡国之痛,还是杨慎“滚滚长江东逝水”的历史沉思,都以其真挚情感打动人心,在快节奏的现代生活中,这些诗作仍能带给我们心灵的慰藉与思想的启迪。

当我们驻足江边,或许会想起这些诗句,它们不仅是文学的瑰宝,更是连接古今的情感桥梁,通过细细品读这些作品,我们不仅能提升文学素养,也能在喧嚣世界中找到一方宁静的心灵栖息地。