清朝诗歌作为中国古典诗歌的重要一环,上承唐宋余韵,下启近代新风,在文学史上占据独特地位,这一时期的诗歌创作既延续了传统格律与意境追求,又因时代变革而呈现出多元面貌,从遗民诗人的沉郁悲怆到盛世文人的雅正平和,从性灵派的直抒胸臆到学人之诗的考据精深,无不折射出三百年间社会变迁与思想流转的轨迹。

诗坛流变与时代印记

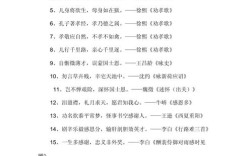

清初诗坛主要由遗民群体与仕清文人构成,顾炎武以“苍龙日暮还行雨,老树春深更著花”展现坚贞气节,其《海上》组诗借波涛意象暗喻时局动荡;吴伟业《圆圆曲》以“恸哭六军俱缟素,冲冠一怒为红颜”将历史悲剧与个人命运交织,开创“梅村体”叙事诗风,康熙年间王士禈倡导“神韵说”,《真州绝句》中“晚日江山异,秋来草木疏”以空灵笔触实践其“不着一字,尽得风流”的诗学主张。

乾隆时期袁枚提出“性灵说”,反对拟古桎梏,《所见》中“牧童骑黄牛,歌声振林樾”以白描手法捕捉生活意趣;赵翼《论诗》直言“李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜”,强调创新精神,翁方纲以考据入诗,黄景仁《绮怀》十六首则以缠绵悱恻的笔调书写个人情感,形成雅俗并存的创作格局。

艺术手法与体裁创新

清代诗人在继承传统比兴手法基础上,进一步发展了以文为诗、以学为诗的创作路径,郑燮《竹石》中“咬定青山不放松”通过物象拟人化表达坚韧品格,查慎行《舟夜书所见》以“月黑见渔灯,孤光一点萤”实现光影转化的视觉艺术,在诗歌体裁方面,钱谦益《后秋兴》组诗将七律的容量扩展到百首以上,龚自珍《己亥杂诗》三百十五首更以组诗形式构建庞大思想体系。

词学在清代迎来中兴局面,纳兰性德《饮水词》以“人生若只如初见”开创哀感顽艳的风格,陈维崧《湖海楼词》以“秋色冷并刀,一派酸风卷怒涛”展现阳刚之气,形成豪放与婉约并峙的格局,常州词派张惠言强调比兴寄托,周济提出“非寄托不入,专寄托不出”的创作理论,推动词学向深度发展。

文化语境与诗学建构

清代诗歌的繁荣与学术风气密切关联,乾嘉学派对经史文献的整理研究,催生出“学人之诗”的创作范式,厉鹗《宋诗纪事》的编撰实践即体现诗学与学术的融合,章学诚提出“六经皆史”观,直接影响诗人对现实题材的处理方式,晚清时期,黄遵宪《人境庐诗草》引入火车、电报等新意象,实践其“我手写我口”的诗歌革新主张。

地域文学群体在清代尤为活跃,秀水诗派以朱彝尊为代表,推崇宋诗瘦硬风格;岭南诗人屈大均《广东新语》收录大量民间歌谣,沈德潜编选《清诗别裁集》确立“格调说”批评体系,这种多元互动的文学生态,使清代诗坛呈现出比前代更复杂的理论脉络。

鉴赏方法与当代价值

解读清代诗歌需把握三个维度:一是知人论世,如吴嘉纪《绝句》中“白头灶户低草房”需结合两淮盐民生存状况理解;二是文本细读,顾贞观《金缕曲》以“季子平安否”开篇的骈散交错句式值得玩味;三是比较分析,王昙《住谷城之明日》与杜牧《赤壁》的咏史视角差异可窥见清诗新变。

这些作品不仅是语言艺术精品,更承载着知识分子的精神历程,魏源《寰海》组诗对鸦片战争的记录,谭嗣同《狱中题壁》对维新理想的坚守,均展现出诗歌干预现实的力量,在传统文化复兴的当下,清代诗歌中的人文精神与创新意识,仍为现代读者提供着审美滋养与思想启示。

当我们漫步于《桃花扇》的悲欢离合,沉吟于《圆圆曲》的兴亡之叹,在《己亥杂诗》的剑箫共鸣中感受时代脉搏,这些穿越三百年的文字依然跃动着鲜活的生命力,清代诗人用笔墨构建的精神宇宙,始终是中国文化长廊中不可绕行的丰碑。