诗歌,是人类文明中最为精妙的语言艺术之一,它用最凝练的文字,承载最深沉的情感,构建最广阔的意境,当一行行诗句被精心编织,它们便不再是简单的词语组合,而成为能够直抵心灵、引发共鸣的和谐乐章,探寻诗歌的内在和谐,理解其创作与鉴赏的规律,便能更好地领略这份文字带来的美好。

要深入理解一首诗,如同认识一位老友,需了解其来龙去脉,诗歌的出处与作者,是解读作品的第一把钥匙。

中国古典诗词的源头,可追溯至《诗经》,这部最早的诗歌总集,收录了西周初年至春秋中叶的民间歌谣、宫廷雅乐与宗庙颂歌。“关关雎鸠,在河之洲”的清新自然,“昔我往矣,杨柳依依”的深沉感伤,无不展现了先民最质朴的情感与生活图景,紧随其后的《楚辞》,以屈原的《离骚》为代表,开创了浪漫主义诗歌的先河,其想象瑰丽,辞藻华美,将个人命运与国家兴衰紧密相连,形成了与《诗经》写实风格交相辉映的另一种美学典范。

了解作者的生平与创作背景,则能让平面的文字立刻变得立体起来,杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,若不知其身处大唐由盛转衰的安史之乱时期,辗转流离,体察民间疾苦,便难以体会这十字之中所蕴含的巨大悲悯与沉痛力量,南唐后主李煜的词,在亡国前后风格迥异,前期的“绣床斜凭娇无那”是宫廷享乐的剪影,而亡国后的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,则是个人巨大不幸与人类普遍悲情融合后的升华,诗人的生命轨迹与时代脉搏,是诗歌情感底蕴最坚实的基石。

诗歌之所以能跨越时空打动人心,离不开其独特的艺术手法,这些手法是诗人构建诗意世界、传达复杂情感的精密工具。

意象的营造是诗歌的核心手法,意象是融入了主观情感的客观物象,马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,连续铺排多个意象,共同渲染出天涯游子秋日思乡的萧瑟与孤寂,读者通过这些意象,仿佛亲眼所见,亲身所感,完成了与诗人的情感对接。

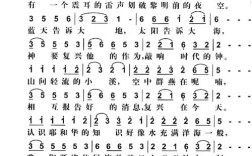

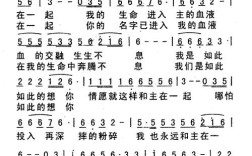

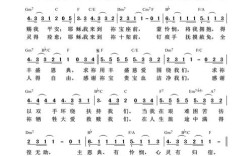

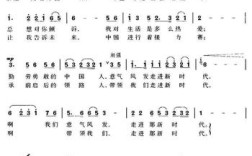

韵律与节奏,是诗歌音乐性的直接体现,古典诗词的平仄、对仗、押韵,形成了内在的声律美感,李清照《声声慢》开篇的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,一连串的叠字,不仅在音律上营造出低回婉转、如泣如诉的效果,更在内容上淋漓尽致地表达了怅然若失、孤寂无依的心境,这种声情并茂的结合,极大地增强了艺术的感染力。

比喻与象征,是诗歌拓展意境的翅膀,比喻让抽象变得具体,让陌生变得熟悉,李白用“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”来描绘庐山瀑布,其壮阔与奇伟瞬间如在眼前,象征则赋予具体形象以深远寓意,屈原以“香草美人”象征高洁的品格与政治理想,于谦以“粉身碎骨全不怕,要留清白在人间”的“石灰”自喻,都是通过象征手法,将个人情志寄托于物,使诗意含蓄而厚重。

掌握了诗歌的鉴赏之道,更重要的是将这份美好融入日常生活,让诗歌成为滋养心灵的清泉。

诗歌是情感表达的精致载体,在特定的场合,引用或化用一句贴切的诗词,远胜于千言万语的苍白叙述,表达爱慕时,“山有木兮木有枝,心悦君兮君不知”的含蓄婉约,或“愿我如星君如月,夜夜流光相皎洁”的深情期许,都能传递出独特的心意,面对离别,“海内存知己,天涯若比邻”是豁达的慰藉,“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”是慷慨的激励。

诗歌也是提升个人修养与表达能力的有效途径,经常诵读诗词,能够丰富我们的语汇,提升语言的凝练度和美感,在写作或言谈中,恰当地运用诗意化的表达,能立刻提升交流的层次与韵味,更重要的是,与伟大的诗魂对话,能陶冶性情,让我们在浮躁的世界里保持一份内心的宁静与深邃,当我们面对自然美景,能体会到“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的审美愉悦;面对人生困境,或许能从“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”中汲取前行的勇气。

诗歌的和好,在于形式与内容的统一,情感与理性的交融,个体与时代的呼应,它并非遥不可及的阳春白雪,而是深深植根于我们文化血脉中的生命体验,每一次认真的阅读,都是一次与诗人的隔空对话;每一次真诚的感悟,都是对自身精神世界的一次开拓,愿我们都能在诗歌的海洋中撷取属于自己的浪花,让这些古老而常新的句子,为现代生活注入一份典雅、一分从容与一片深情。