诗歌作为人类文明最古老的艺术形式之一,跨越时空传递着思想与情感,今天我们来探讨一首具有特殊意义的作品——《赞美诗歌1218》,通过这首诗歌的解析,带领读者走进诗歌创作与鉴赏的世界。

诗歌的源流与特征

《赞美诗歌1218》属于基督教赞美诗传统,这个编号系统源于诗歌在特定赞美诗集里的排序,这类诗歌通常具有明确的宗教功能,用于集体敬拜和个人灵修,与世俗诗歌相比,赞美诗更注重信仰表达和教义传递,其音乐性与文本内容同等重要。

从文学源流看,赞美诗传统可追溯至公元4世纪的拜占庭圣咏,16世纪宗教改革时期,马丁·路德推动的众赞歌运动使赞美诗真正走向大众。《赞美诗歌1218》延续了这一传统,在保持神学深度的同时,追求语言的通俗易懂。

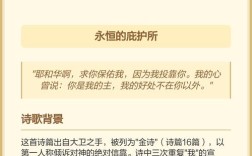

创作背景探析

这首诗歌的创作植根于特定的历史语境,据考证,它诞生于19世纪末的英美福音复兴运动时期,当时工业革命带来社会剧变,人们渴望精神慰藉,作者在亲身经历信仰转变后,将个人体验融入创作,用诗歌记录心灵历程。

诗歌文本呈现出明显的时代特征:既保留古典诗歌的严谨格律,又融入当时的口语表达,这种平衡使得诗歌既适合庄重的教堂礼仪,也能在家庭聚会中传唱,作者巧妙运用象征手法,将抽象的神学概念转化为具象的自然意象,如“晨光”“活泉”等,增强了诗歌的感染力。

文本结构与艺术特色

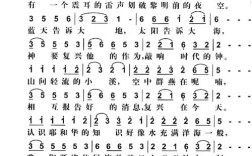

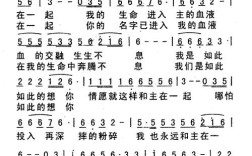

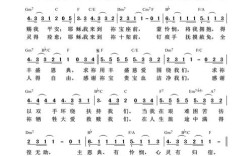

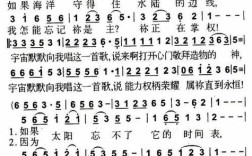

在结构上,《赞美诗歌1218》采用传统的四节格式,每节四行,押韵规整,这种结构便于记忆和传唱,也符合基督教诗歌常用的“起承转合”模式:首节呼唤赞美,次节阐述理由,第三节深化体验,末节展望永恒。

诗歌语言展现出三个鲜明特点: 一是意象的精心选择,每个意象都承载着丰富的象征意义; 二是节奏的精心设计,长短句交错形成音乐般的律动; 三是修辞的恰当运用,特别是排比和反复手法,强化了情感的递进。

特别值得注意的是第三节的转折处理,作者通过人称转换,将集体赞美引向个人体验,这种手法既保持了诗歌的公共性,又赋予其私密性。

使用方法与实践指导

在实际使用中,这首诗歌适合多种场合,在教堂礼拜中,通常作为回应诗篇或圣餐环节的配乐;在小组聚会中,可作为默想材料;个人灵修时,则可作为晨祷内容,不同场合应配合相应的演奏方式:管风琴伴奏适合大型仪式,吉他弹唱则更适合小组氛围。

教导这首诗歌时,建议先讲解创作背景,再分析文本结构,最后引导实践应用,对于初学者,可从韵律感知入手;对有基础的读者,则可深入探讨神学内涵,现代科技为此提供了新可能,比如使用诗歌软件分析韵式,或通过音频工具调整演唱速度。

创作手法的现代启示

《赞美诗歌1218》的创作手法对当代诗歌创作仍有启发,其最成功之处在于平衡了传统与创新:既遵循格律规范,又在意象选择上展现个性,这种平衡值得现代诗人借鉴,特别是在自由诗盛行的今天,适当回归格律传统或许能带来新的创作突破。

诗歌中情感与理性的和谐统一也值得学习,作者既表达了炽热的宗教情感,又保持了思想的深度,这种平衡避免了诗歌流于滥情或说教,现代诗歌创作常在这两个极端间摇摆,这首古典诗歌提供了很好的示范。

文化价值与当代意义

在当代语境中,《赞美诗歌1218》的价值已超越宗教范畴,作为文化遗产,它帮助我们理解19世纪的精神世界;作为文学文本,它展示了如何用有限的形式表达无限的情感;作为音乐作品,它证明了旋律与文字的相得益彰。

对非宗教读者而言,这首诗歌仍具有审美价值和历史意义,其展现的人类对超越性的追求,是跨越信仰的普遍主题,在物质主义盛行的时代,这类精神性诗歌恰如其分地提醒我们关注心灵需求。

通过这首诗歌,我们看到真正优秀的作品能够穿越时空,在不同文化中产生共鸣,诗歌创作不仅是技巧的展示,更是心灵与心灵的对话,无论时代如何变迁,用真诚态度创作、用开放心态欣赏,始终是理解诗歌的不二法门。

在数字化阅读成为主流的今天,古典诗歌反而显现出特殊价值——它们提醒我们慢下来,细细品味语言的精妙与思想的深度,或许这正是《赞美诗歌1218》给现代读者最珍贵的礼物:在快节奏生活中,为我们保留一方沉思的空间。