在音乐与文学的交叉地带,赞美诗《小路》以其独特的艺术形态静静绽放,这首作品将诗歌的抒情性与音乐的韵律感完美融合,形成了跨越艺术门类的特殊文本,当我们深入探索这首诗歌时,会发现其中蕴含着丰富的创作智慧和深厚的情感表达。

《小路》的创作可追溯至二十世纪中期,其作者虽已难以确切考证,但这并不影响我们对其艺术价值的探讨,这一时期的中国文学艺术正处于传统与现代的转型阶段,许多文艺工作者尝试将西方音乐元素与中国传统诗词美学相结合。《小路》正是在这样的文化背景下孕育而生,它既保留了传统诗词的意境营造,又融入了现代诗歌的自由表达,形成了独特的艺术风格。

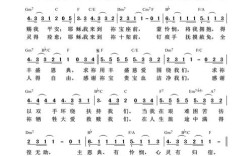

从诗歌结构来看,《小路》采用了四行一节的经典形式,每节押韵工整,节奏舒缓,这种结构安排并非随意而为,而是经过精心设计的艺术选择,四行体在中国古典诗歌中有着悠久传统,从《诗经》的四言古诗到近体诗的绝句形式,都体现了这种结构的艺术魅力。《小路》延续了这一传统,同时又突破了严格的对仗要求,使表达更为自由灵动。

诗歌开篇即以“一条小路曲曲弯弯细又长”的意象展开,这个起句看似简单,实则蕴含深意。“小路”在中国传统文化中常被赋予特殊象征意义,既可指代人生的历程,也可象征信仰的道路,诗人通过这个意象,巧妙地将具体景物与抽象哲理联系起来,为全诗奠定了深邃的基调,这种象征手法的运用,正是中国古典诗歌“托物言志”传统的现代表达。

在语言运用方面,《小路》展现出精湛的艺术功力,诗人选用“曲曲弯弯”“细又长”等叠词和形容词,不仅增强了诗歌的韵律感,更通过语言的重复与延展,暗示了道路的漫长与曲折,这种语言处理方式,既继承了古诗词炼字的传统,又符合现代汉语的表达习惯,形成了雅俗共赏的语言风格。

诗歌中“我要沿着这条细长的小路,跟着我的爱人上战场”这样的表达,表面看是直白的叙述,实则蕴含多层含义,从字面理解,这是对爱情的歌颂;深入分析,则可解读为对理想的执着追求,这种多重意境的营造,正是优秀诗歌的共同特征,诗人通过具体场景的描写,引发读者对人生、信仰、理想等抽象主题的思考,实现了从具体到抽象的审美飞跃。

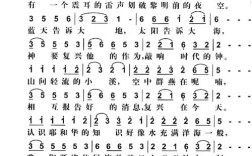

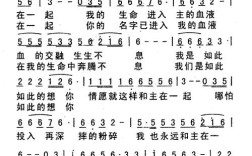

从音乐性角度考量,《小路》的创作充分考虑了歌唱的需要,诗句长短错落有致,音节安排富有节奏感,平仄搭配自然流畅,这些特点使得诗歌在保持文学性的同时,也具有很强的音乐适应性,当我们朗读这首诗时,能明显感受到语言的韵律美;当配上旋律演唱时,词曲又能完美融合,相得益彰,这种诗乐一体的创作理念,可追溯至中国古代“声诗”的传统,体现了诗歌作为综合艺术的本质特征。

在情感表达层面,《小路》采用了中国古典诗词常见的“借景抒情”手法,诗人通过对小路的描写,自然而然地引出内心的情感波动,这种表达方式避免了直白的感情宣泄,而是通过意象的营造,让情感在景物描写中自然流露,这种含蓄蕴藉的表达,既符合中国传统审美中“中和之美”的要求,也增强了作品的艺术感染力。

值得关注的是,诗歌中“爱人”这一意象的使用颇具深意,在中国传统文化语境中,“爱人”既可指具体的情感对象,也可象征精神上的追求,这种意象的模糊性为诗歌解读提供了多种可能,使不同背景的读者都能在作品中找到共鸣,这种开放性的意象设计,体现了诗人高超的艺术造诣。

从传播学视角观察,《小路》之所以能够经久不衰,与其符合大众审美心理密切相关,诗歌中表达的对美好事物的向往、对理想信念的坚持,都是人类共同的情感体验,这种普遍性情感的表达,使得作品能够超越时代局限,持续引发读者共鸣,诗歌语言的通俗易懂与意境的深远悠长形成了恰到好处的平衡,既不会因过于晦涩而让人望而却步,也不会因过于直白而失去回味空间。

在当代文化语境中重新审视《小路》,我们更能体会其历久弥新的艺术价值,在信息爆炸的今天,这首诗歌依然以其纯净的语言、深邃的意境打动人心,它提醒我们,优秀的文艺作品不在于辞藻的堆砌,而在于真情实感的自然流露;不在于技巧的炫耀,而在于思想情感的深刻表达。

通过深入分析《小路》的创作特征,我们不难发现,真正动人的诗歌往往建立在传统与现代的对话之上,它既汲取传统文化的养分,又融入现代人的情感体验;既遵循艺术创作的基本规律,又展现独特的个性表达,这种平衡与融合,或许正是《小路》给予当代诗歌创作的最大启示。

每一首经典诗歌都是一扇窗口,透过它我们不仅能欣赏到语言艺术的美,更能窥见一个时代的精神面貌。《小路》以其朴素而深刻的表达,为我们提供了理解特定历史时期文化追求的文本依据,同时也为当代诗歌创作提供了可资借鉴的艺术范例,在快速变化的时代里,这样的作品提醒着我们:真正的艺术永远与人的心灵相通,与时代的精神共振。