王蒙诗歌以其独特艺术魅力和深邃文化内涵,在中国当代文学领域占据重要位置,这些作品既延续古典诗词的意境营造传统,又融入现代语言的表现手法,形成独具特色的创作风格。

诗歌创作的源流脉络 王蒙作为跨世纪文化学者,其诗歌创作深植于中华文化的沃土,从《青春万岁》到《这边风景》,文学创作始终与时代脉搏紧密相连,诗歌作品中常出现“山川”“星月”“麦浪”等意象,这些元素既来自中国古典诗词的传承,又带着新时代的生活气息,在《访苏心潮》组诗中,通过“涅瓦河畔的灯火”与“长安街的梧桐”形成时空对照,展现文化交融的独特视角。

创作背景与时代印记 二十世纪八十年代的作品《塔什干晨雨》中,“细雨打湿了中亚的黎明/我听见故土麦苗拔节的声音”这样的诗句,既反映作家外交官的特殊经历,又体现游子对故土的眷恋,这种将个人命运与时代变迁相融合的创作特点,使诗歌具有历史档案与文学珍品的双重价值,在《海南的蝴蝶》等晚期作品中,语言更显凝练,意象更趋抽象,展现作家对不同创作阶段的探索精神。

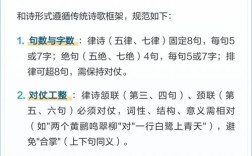

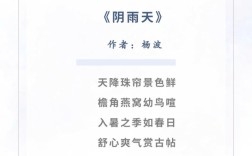

艺术手法的创新实践 王蒙善于通过通感手法打破感官界限,在《听雨》中写道“雨声染绿了书斋的窗纸”,将听觉转化为视觉体验,这种手法既继承古典诗词中“红杏枝头春意闹”的传统,又借鉴西方现代主义的表达方式,对偶句式的灵活运用也是显著特征,《江南小札》中“橹声摇碎满河星,灯影拉长孤客衣”这样的对仗,既保持古典诗词的韵律美,又突破严格格律的束缚。

语言特质的当代建构 王蒙诗歌语言在朴实与华美之间找到平衡点,早期作品《戈壁书简》中“骆驼刺与红柳/是沙漠写给蓝天的明信片”这样通俗而新颖的比喻,展现化平凡为神奇的语言功力,后期创作更注重语言的密度与张力,在《观棋不语》中“楚河汉界横在午后的棋盘上/我们都是卒子,过了河就不能回头”,通过日常场景寄寓深刻哲理。

文化基因的现代转换 从王蒙诗歌中能清晰看到文化传统的创造性转化,在《重读诗经》组诗中,“那些草木虫鱼都还活着/在每一个清晨的露水里呼吸”,将古代经典与当代生活巧妙连接,对传统典故的化用也独具匠心,《夜读庄子》中“蝴蝶飞进我的台灯/翅膀上沾着两千年前的月光”,这种跨越时空的对话,展现文化血脉的延续与更新。

鉴赏方法的多维视角 理解王蒙诗歌需要把握三个维度:历史语境、个人经历与审美追求,在解读《海边晨思》时,既要了解创作于北戴河暑期这一背景,又要联系作家对海洋文化的长期关注,还要注意诗中“帆影”“礁石”“潮线”等意象的象征意义,这种多维解读方法,有助于全面把握诗歌的丰富内涵。

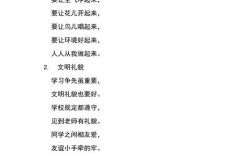

教学应用的实践路径 在中小学语文教学中,王蒙的《春之声》等作品可作为现代诗启蒙教材,通过分析“泥土解冻的呼吸”这样的拟人手法,帮助学生理解诗歌的形象思维,在大学文学课程中,《布礼》等政治抒情诗可作为研究当代文学与意识形态关系的典型文本,在创作教学中,王蒙对日常事物的诗意挖掘,对学习观察生活具有启发意义。

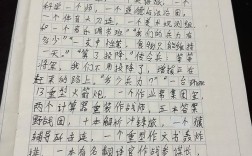

版本考据与文本研究 目前通行的《王蒙诗存》收录1979至2014年间创作的主要诗作,但早期散见于报刊的作品仍有待系统整理,1996年作家出版社出版的《雨点集》与2005年人民文学出版社的《王蒙诗歌自选集》在篇目编排上存在差异,这种版本变迁本身就成为研究其诗歌创作历程的重要线索。

文化价值的当代意义 王蒙诗歌创作展现中国知识分子在时代变革中的精神轨迹,从《冬雨》中对历史的反思,到《海南十行》中对生命的热爱,这些作品构成一部用诗歌写就的心灵史,在全球化语境下,如何处理传统与现代、本土与外来关系的问题上,王蒙的诗歌实践提供宝贵经验。

诗歌是语言的艺术,更是生命的学问,王蒙用半个多世纪的创作实践告诉我们:真正的诗歌既要有历史的厚度,又要有个体的温度;既要继承传统精髓,又要敢于突破创新,在碎片化阅读成为常态的今天,这些凝聚着人生智慧与艺术匠心的诗篇,或许能为我们提供一方沉思的净土,让我们在喧嚣中听见心灵深处的声音。