马兰的诗歌以其独特的艺术风格和深刻的思想内涵,在中国现代文学中占据着重要位置,这些作品不仅展现了作者对自然与人生的敏锐观察,更通过精炼的语言和意象的叠加,传递出超越时代的哲思,要深入理解马兰诗歌的价值,需要从其创作渊源、艺术手法及实际应用等多角度展开探讨。

从诗歌的起源来看,马兰的作品深深扎根于中国古典诗词传统,同时吸收了西方现代主义的元素,她的早期创作明显受到唐代山水田园诗派的影响,尤其是王维“诗中有画”的美学理念,这种融合并非简单模仿,而是通过现代语言重新诠释古典意境,使得诗歌既具东方韵味,又充满当代性,在《秋声集》中,她将“空山新雨后”的古典意象转化为对都市生活的反思,这种转化正是其创作的重要特征。

关于创作背景,马兰的诗歌大多诞生于二十世纪八九十年代的文化转型期,这个时期中国社会经历着深刻变革,知识分子普遍寻求新的表达方式,她的《风中的芦苇》就是在这样的环境下完成的,诗中通过芦苇意象既暗喻个体的坚韧,又折射出特定历史条件下知识分子的精神困境,了解这样的时代背景,有助于读者把握诗歌中那些看似私人化表达背后的集体记忆。

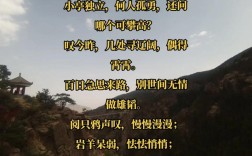

在表现手法方面,马兰擅长运用多层次象征系统,她笔下的自然景物往往承载着双重寓意:既是对客观世界的描绘,又是内心情感的投射,比如常出现的“江水”意象,既指代具体的自然河流,又暗示时间流逝与生命延续,这种象征手法的巧妙之处在于,它避免了直白的说教,而是通过意象的自然呈现引导读者自主感悟,她特别注重语言的音乐性,通过平仄交替和跨行处理,创造出独特的节奏感,这在《夜航船》等作品中表现得尤为突出。

对于诗歌的鉴赏方法,建议采取“文本细读”与“语境参照”相结合的方式,首先应当专注语言本身,留意词语的微妙差异和句法结构的特点,雪线》中“凝固的火焰”这样的矛盾修辞,就需要仔细品味其产生的张力效果,其次要将作品置于更广阔的文化语境中,联系中国古典诗歌的意象传统和现代诗歌的革新实践,这样才能全面把握其艺术创新所在。

从实际应用角度看,马兰的诗歌为现代人提供了一种独特的精神滋养方式,在快节奏的都市生活中,这些充满自然意象和哲思的作品能够帮助读者重新建立与传统的连接,听松》一诗,通过对松涛声的细腻描写,引导人们体验东方美学中的“静观”境界,许多教育工作者发现,将她的诗歌引入文学课堂,能有效提升学生对汉语微妙之美的感知能力。

在传播价值层面,这些诗歌之所以能持续引发共鸣,在于它们触及了人类共同的情感体验,无论是描写乡愁的《归雁》,还是探讨生命循环的《四季歌》,都超越了具体时空限制,与不同文化背景的读者产生对话,这种普适性正是优秀文学作品的重要标志。

现代读者在接触这些作品时,不妨尝试多种介入方式,除了传统的文本阅读,还可以结合朗诵、书法创作或配乐欣赏等形式,有研究者发现,当《江南雨》被谱成歌曲后,其语言节奏与情感起伏得到了更立体的呈现,这种多维度的体验往往能打开新的理解空间。

值得关注的是,马兰近期作品显示出更鲜明的跨文化特征,在《东西行记》中,她将中国水墨画的留白理念与西方现代诗的碎片化叙事相融合,创造出全新的诗意空间,这种探索不仅拓展了汉语诗歌的表现力,也为文化交流提供了创造性范例。

真正理解这样的诗歌需要读者保持开放心态和持续探索的热情,每首佳作都像一扇半开的门,邀请我们进入更广阔的精神世界,当我们在晨光中重读《晓雾》的句子,或许会突然领悟:那些看似简单的文字组合,其实承载着对生命本质最深刻的追问,这种领悟过程本身,就是诗歌给予我们最珍贵的礼物。