春风拂过,万物复苏,枝头的新绿与遍野的芬芳,总能悄然拨动心弦,这种由自然生发的感动,恰是诗歌创作的源泉,当您尝试将这份春天的感触编织成诗行,便已踏入了绵延千年的诗歌艺术长廊,掌握一些核心技巧,能让您的诗心更好地在文字中绽放。

探源诗心:情感的凝练与升华

诗歌并非遥不可及的阳春白雪,它本质上是高度凝练、富于想象与节奏的语言艺术,用以表达人类最深刻的情感,中国古典诗歌的两大源头——《诗经》与《楚辞》,便奠定了两种永恒的创作范式。

《诗经》,特别是“国风”部分,大多是无名氏在生活劳作中的即兴歌唱,所谓“饥者歌其食,劳者歌其事”,它开创了“赋比兴”的写作手法。“赋”是直陈其事,如“七月在野,八月在宇,九月在户,十月蟋蟀入我床下”,平铺直叙中自见生活节律;“比”是比喻,将情感具象化;“兴”则最具诗意,先言他物以引起所咏之词,如同“关关雎鸠,在河之洲”引出“窈窕淑女,君子好逑”,这种由景生情的自然过渡,正是您在春日创作时可以借鉴的:或许是一声鸟鸣,一缕花香,便能牵引出您心底的思绪。

而屈原的《楚辞》,则展现了完全不同的风貌,它想象瑰丽,辞藻华美,情感奔放,开创了浪漫主义的先河,如《九歌·少司命》中的“秋兰兮青青,绿叶兮紫茎”,景物描写中寄托了深沉的情愫,这种将个人命运与情感投射于自然万物的方式,极大地拓展了诗歌的表现空间。

涵泳名篇:在经典中汲取养分

要写好诗,离不开对经典的阅读与品味,这不仅能提升语感,更能让我们理解伟大诗人如何将瞬间的感触化为不朽的诗句。

以诗圣杜甫为例,他身处大唐由盛转衰的时代,个人坎坷与家国命运紧密交织,他的《春望》一诗,“国破山河在,城春草木深,感时花溅泪,恨别鸟惊心”,便是情感与技法完美结合的典范,明媚的春景,在忧国忧民的诗人眼中,反而催生出更深的悲痛,这种以乐景写哀情的反差手法,极大地增强了艺术的感染力,理解这首诗的创作背景,我们便能更深切地体会到,诗歌的力量在于真情实感与时代脉搏的同频共振。

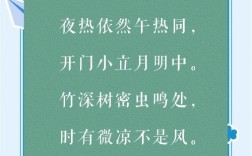

另一位诗人王维,则提供了另一种范式,他的《山居秋暝》“空山新雨后,天气晚来秋,明月松间照,清泉石上流”,营造出一种空灵、静谧的禅意境界,王维诗中有画,其作品更侧重于对自然之美的静观与领悟,这启示我们,诗歌不仅可以抒发强烈的喜怒哀乐,也可以表达一种闲适、超脱的生活意趣。

多读这样的经典,如同与伟大的灵魂对话,能潜移默化地提升我们观察生活、提炼情感、驾驭文字的能力。

巧运匠心:让情感找到最美的形式

有了真情实感与经典熏陶,接下来便是如何运用技巧,将内心的春天准确地投射于文字。

第一,意象的择取与组合。 意象是构成诗歌意境的基本单位,春日创作,可用的意象极为丰富:杨柳、燕子、细雨、桃花、犁铧、种子……但简单的罗列是苍白的,关键在于找到意象与情感的独特联结,诗人穆旦在《春》中写道:“绿色的火焰在草上摇曳,他渴求着拥抱你,花朵。” 这里,“春草”不再是普通的物象,而是被赋予“火焰”的特质,瞬间将春天那种不可抑制的、蓬勃向上的生命力表现得淋漓尽致,这就是创造性的意象运用。

第二,意境的营造。 意境是意象的升华,是情景交融所形成的艺术境界,要营造意境,就需要将情感熔铸于对景物的描绘之中,试着避免直接说出“我很快乐”或“我很忧伤”,而是去描绘那“拂堤杨柳醉春烟”的迷蒙,或是“夜来风雨声,花落知多少”的细微怅惘,让读者通过您描绘的画面,自行感受到那份情绪。

第三,韵律与节奏的把握。 对于现代诗而言,格律虽不似古典诗词那样严格,但音乐性依然是其灵魂,注意诗句内部的长短、顿挫,以及段与段之间的呼应与变化,可以多朗读自己的作品,凭借语感去调整,让文字如溪流般自然流淌,或如鼓点般铿锵有力,其节奏应服务于整体情感的表达。

落笔生花:您的春日诗篇

理论终须化为实践,当您准备动笔时,不妨尝试以下路径:

- 精细观察:走出户外,调动所有感官,看新芽如何破土,听溪水如何解冻,触摸阳光的温度,嗅闻泥土混合青草的气息……捕捉最打动您的那个细节。

- 捕捉核心感受:问自己,这个春天带给您最独特的感觉是什么?是希望?是复苏?还是一丝时光流逝的感伤?找到那个情感的核。

- 寻找对应意象:为您核心感受,寻找一个或一组新颖、贴切的意象来承载它。

- 搭建结构,锤炼语言:思考如何起承转合,如何通过意象的排列和语言的节奏,将读者逐步引入您营造的春日世界,反复修改,删减一切冗余的词汇,直到每个字都不可或缺。

诗歌创作是一场美丽的修行,它要求我们更真诚地面对内心,更敏锐地感知世界,在这个春天,愿您不仅能收获满眼风光,更能收获一行行从心底流淌出的、独属于您的诗句,当您的真情与千百年的诗心相遇,笔下的文字便自然拥有了打动人的力量。