中国梦,是民族复兴的宏伟蓝图,也是每个中国人心中生生不息的希望之火,当这宏大的主题与儿童纯净的心灵相遇,便催生出一片充满想象与韵律的诗歌花园,儿童诗歌,以其独特的艺术魅力,成为承载梦想、滋养童心的重要载体。

童诗之源:从生活沃土中萌芽

儿童诗歌并非凭空产生,它深深植根于儿童的生活与情感世界,其出处广泛,既有作家专为儿童创作的篇章,也包含民间口耳相传的童谣,更有孩子们自己从心底流淌出的稚拙语句。

许多经典儿童诗作的灵感,直接来源于对儿童日常生活的细致观察,作者们蹲下身来,用与孩子平行的视线看世界,将嬉戏、学习、家庭温暖、自然探索等平凡瞬间,点化为诗意盎然的篇章,这些诗歌的“家”,就在孩子们的课间十分钟里,在放学路旁的树影下,在仰望星空的好奇目光中。

执笔之人:童心未泯的诗人

创作优秀儿童诗歌的作者,往往具备一种可贵的品质——永葆童心,他们并非简单地模仿儿童说话,而是真正理解和尊重儿童的思维方式与情感逻辑,这些作者可能是专业的儿童文学作家,也可能是教师、父母,甚至是孩子自己。

他们的创作背景多与自身经历紧密相连,一位作家可能因自己孩子的某句妙语而获得灵感;一位老师可能被课堂上的生动场景所触动;一位家长可能为了记录孩子的成长瞬间而提笔,这种源于真实体验的创作,使得诗歌情感真挚,容易引发小读者的共鸣,在创作中,作者们始终秉持着对儿童的关爱与责任,确保作品既富有童趣,又能传递积极向上的价值观。

创作之基:时代脉搏与童年心声

每一首儿童诗歌都烙印着时代的痕迹,同时又呼应着儿童永恒的天性,在“中国梦”的宏大叙事下,当代儿童诗歌的创作背景呈现出新的特点。

它既要反映国家发展、社会进步的时代强音,又要贴合儿童的具体感受,优秀的诗作不会生硬地堆砌宏大概念,而是将爱国情怀、民族自信、科学精神等主题,转化为孩子能够理解的具体意象——或许是家乡新开通的高铁,或许是航天员叔叔带回的月球照片,或许是校园里新种下的小树苗,这种将大主题“化大为小”、“化远为近”的处理方式,正是儿童诗歌创作的巧妙之处。

品读之法:多感官参与的审美体验

欣赏与学习儿童诗歌,需要调动多种感官,让诗歌真正走进孩子的内心世界。

朗读是首要方法,通过有声的朗读,孩子们能直接感受诗歌的韵律美、节奏感,鼓励他们用自己喜欢的方式读——可以轻声慢读,可以放声朗诵,可以配上动作,甚至可以谱成简单的曲调唱出来,这个过程,是声音与情感的交融。

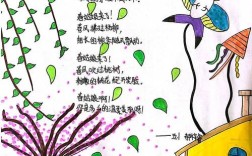

想象是核心环节,儿童诗歌语言精练,常留有大片想象空间,引导孩子闭上眼睛,听一首关于春天的诗,让他们描述“看”到了什么;读一首关于梦的诗,请他们画出诗中的景象,这种从文字到意象的转换,极大地锻炼了孩子的创造性思维。

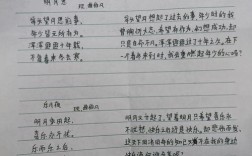

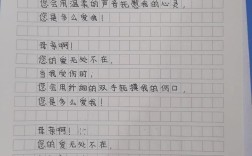

仿写是进阶实践,当孩子对诗歌有了初步感受,可以鼓励他们进行仿写,从替换一个词开始,到模仿一个句式,再到独立创作一个小节,不必过分强调技巧的完美,重在保护他们表达的热情与独特性,每一次尝试,都是对语言力量的亲身体验。

艺术之巧:儿童诗歌的创作手法

儿童诗歌拥有其独特的艺术手法,这些手法构成了诗歌吸引孩子的魅力所在。

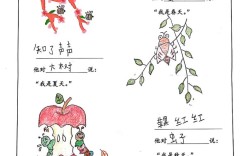

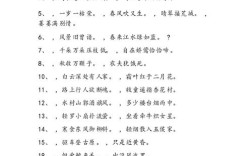

比喻和拟人是常用技巧,将月亮比作“夜空的银币”,说春风在“挠小草的痒痒”,这些生动形象的比拟,符合儿童以形象思维为主的特点,帮助他们理解抽象事物,并建立起与万物友善对话的关系。

重复与韵律是结构特色,诗句中适当的重复、句尾和谐的押韵,赋予诗歌音乐性,使其朗朗上口,易于记忆,这种节奏感不仅能带来审美愉悦,也契合儿童喜欢重复、乐于吟唱的天性。

夸张与幻想是想象翅膀。“我踮起脚尖就能碰到云朵”、“我的梦想能装满整个宇宙”,这种超越现实的夸张和大胆的幻想,正是儿童思维无拘无束的体现,为他们的想象力提供了驰骋的天空。

巧设悬念是吸引妙招,一些儿童诗歌会在结尾处留下一个疑问、一个惊喜或一个意想不到的转折,激发孩子反复品味、不断思考的兴趣。

梦想之翼:诗歌与时代的交融

在当代中国,儿童诗歌被赋予了新的使命——成为播种梦想的田地,它以审美的方式,将个人成长与民族未来联系起来,一首好的儿童诗,能在孩子心中种下理想的种子:对科学的向往、对文化的热爱、对自然的敬畏、对家国的担当。

这种教育不是灌输,而是浸润;不是命令,而是邀请,它邀请孩子用诗意的眼光看待自己的生活,发现平凡中的美好,感受自身与广阔世界的联系,进而萌生“我也要为这美好贡献一份力量”的愿望。

个人看来,儿童诗歌这片园地,需要的不是匆忙的过客,而是耐心的园丁,无论是创作者、教育者还是家长,都应珍视诗歌与童年相遇的宝贵时刻,我们不必急于让孩子从一首诗里提炼出所谓的“深刻道理”,更应关注他们在诵读时眼里的光彩,在想象时嘴角的微笑,在创作时笔下的勇气,真正优秀的儿童诗歌,终将化为孩子生命底色中温暖而明亮的部分,伴随他们走向未来,去实现属于自己的,也是属于这个时代的,最灿烂的梦。