诗歌,作为人类文明最古老的艺术形式之一,始终以其凝练的语言、深邃的意境和丰富的韵律触动着人们的心灵,从《诗经》的“关关雎鸠”到但丁的《神曲》,从李白的“飞流直下三千尺”到惠特曼的《草叶集》,长篇诗歌以其宏大的叙事结构和深厚的情感容量,为我们构建了一座座精神殿堂,要真正读懂并欣赏这些作品,我们需要从多个维度深入理解。

追溯源头:诗歌的出处与时代烙印

任何一首伟大的诗歌都不是凭空产生的,它深深植根于特定的文化土壤和历史背景中,了解诗歌的出处,是解读它的第一把钥匙。

中国诗歌的源头是《诗经》与《楚辞》。《诗经》收录了西周初年至春秋中叶的诗歌,其“风雅颂”的划分直接反映了周代的社会结构、礼仪制度和民间生活,其中的“国风”多是民间歌谣,真实质朴;“雅”、“颂”则多用于朝堂宴飨与宗庙祭祀,庄重典雅,紧随其后的《楚辞》,以屈原的《离骚》为代表,则充满了楚地巫文化的瑰丽想象与诗人个人政治失意的悲愤,开创了中国诗歌的浪漫主义传统。

在西方,史诗是长篇诗歌的早期代表,古希腊的《荷马史诗》(《伊利亚特》与《奥德赛》)并非一人一时之作,而是在民间口头传唱的基础上汇编而成,它反映了古希腊从氏族社会向奴隶制社会过渡时期的社会面貌、价值观念和人文思想,同样,但丁的《神曲》诞生于中世纪晚期的意大利,其宏大的三界结构(地狱、炼狱、天堂)不仅是宗教观念的体现,更是对当时佛罗伦萨政治、哲学和文化的全面折射。

当我们捧起一部长篇诗作,首先应问:它来自何方?它回应了那个时代的何种呼唤?是战乱频仍的悲歌,还是盛世繁华的赞曲?是个人命运的嗟叹,还是对人类共同命运的思考?明确了出处,我们便找到了进入诗歌世界的第一道门。

知人论世:作者生平与创作动机

“诗言志,歌永言。”诗歌是诗人思想情感与个性品格的投射,深入了解作者的生平经历、思想变迁,是理解诗歌深层意蕴的关键。

以唐代诗人杜甫为例,他的一生与唐王朝由盛转衰的历史紧密交织,青年时期的“会当凌绝顶,一览众山小”充满了豪情壮志;中年历经安史之乱,写出了“三吏”、“三别”这样反映民间疾苦的史诗级作品;晚年漂泊西南,诗句中则浸透了“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的苍凉与沉郁,若不熟悉杜甫的流离人生,便难以体会其诗作中那份深沉的忧国忧民之情。

西方诗人如英国的威廉·布莱克,其作品《天真与经验之歌》充满了神秘的象征与对工业革命的批判,这与他的版画师身份、神秘主义思想以及对社会现实的敏锐观察密不可分,同样,理解美国诗人艾米莉·狄金森那些简短而奇崛的诗句,必须联系她几乎隐居的一生,以及她对于死亡、永恒和自然独特的哲学思辨。

探究作者的创作背景,就是尝试与诗人进行一场跨越时空的对话,我们通过文字,触摸他们的喜悦与伤痛,理解他们的抗争与妥协,从而让诗歌从冰冷的文字变为有温度的生命体验。

探寻门径:诗歌的品读与使用方法

面对一部卷帙浩繁的长篇诗歌,如何入手品读?这需要一些具体的方法。

建议进行“三步阅读法”,第一步,通读,不求甚解,只求对诗歌的整体情节、结构脉络和语言风格有一个初步的印象,第二步,精读,逐字逐句地细品,查阅生僻字词和历史典故,分析意象的运用,如中国诗词中的“明月”、“杨柳”、“鸿雁”,西方诗歌中的“玫瑰”、“十字架”、“橄榄枝”等,它们往往承载着特定的文化内涵,第三步,研读,结合诗歌的出处与作者生平,思考诗歌的主题思想、艺术特色及其在文学史上的地位。

学会“出声朗读”,诗歌的本质是带有音乐性的语言,通过朗读,我们能更直接地感受其节奏的缓急、韵律的起伏和情感的张力,无论是《离骚》的参差错落,还是十四行诗的严谨格律,声音能帮助我们内化诗歌的美感。

建立“互文阅读”的习惯,将一首诗置于更广阔的文学谱系中,读屈原时,可以联想到后世李贺、李商隐的奇崛诗风;读歌德的《浮士德》,可以对比莎士比亚戏剧中的人物困境,通过比较与联系,我们能更深刻地理解一首诗的独创性与承继关系。

解析密码:诗歌的艺术手法与技巧

诗歌之所以区别于其他文体,在于它高度依赖艺术手法的运用,掌握这些技巧,如同获得了破解诗歌密码的密钥。

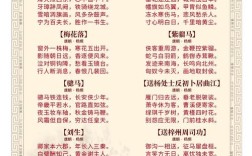

在中国古典诗歌中,赋、比、兴是三种基本手法。“赋”是直陈其事,如《诗经·七月》娓娓道来农事生活;“比”是打比方,如“手如柔荑,肤如凝脂”;“兴”是先言他物以引起所咏之词,如“关关雎鸠,在河之洲”引出君子对淑女的追求,对仗、用典、虚实相生、意境营造等都是古典诗歌的核心技巧。

西方诗歌则注重意象、象征、隐喻与神话原型的运用,庞德的《在地铁站》仅两句诗,“人群中这些面孔幽灵一般显现;湿漉漉的黑色枝条上的许多花瓣”,通过意象的并置,产生了强烈的视觉冲击和无穷意味,艾略特的《荒原》则大量运用神话传说和各类典故,构建了一个复杂的象征世界,以此来表现现代西方精神世界的荒芜。

现代诗歌,无论中外,在手法上更加自由多变,打破了传统的语法和韵律约束,更强调内在节奏、语言的陌生化以及潜意识的开掘,这要求读者以更开放、更具探索性的心态去面对。

沉浸于长篇诗歌的海洋,是一次精神的远征,它要求我们不仅是读者,更是一名耐心的考古学家,细细拂去时间的尘埃;一名敏锐的侦探,探寻字里行间的隐秘信息;一名共鸣的知音,感受跨越千年的心跳,这个过程或许充满挑战,但当我们最终与诗心相遇,那种豁然开朗的愉悦与深刻的精神慰藉,将是对所有付出最好的回报,真正的诗意,永远存在于主动探索和真诚感悟的心灵之中。