林徽因,这个名字在中国现代文学与建筑史上,宛如一颗璀璨的星辰,其光华穿越时空,至今依然温润人心,作为诗人、建筑学家,她将理性的结构之美与感性的文字之灵完美融合,创作出的诗歌作品,成为了中国新诗宝库中独具韵味的存在。

林徽因的诗歌创作,主要集中在上世纪三十年代,这一时期,正是中国新文化运动蓬勃发展,现代文学探索前行的关键阶段,她的诗作,在很大程度上是其个人情感、生命体验与时代风貌交织的产物,与当时许多激进的左翼作家不同,林徽因的诗歌更多地转向对内心世界的深度探索,对爱与美的执着追求,以及对生命、时光易逝的哲思与慨叹。

诗歌的出处与创作背景探微

要真正读懂林徽因的诗,了解其创作背景至关重要,她的许多著名诗篇,都与她的人生经历紧密相连。

广为传诵的《你是人间的四月天》,其创作动机历来众说纷纭,一种普遍的观点认为,这首诗是为庆祝长子梁从诫的诞生而作,诗中那句“你是一树一树的花开,是燕/在梁间呢喃,——你是爱,是暖,/是希望,你是人间的四月天!”,以一系列清新、明媚的意象,将一个新生命带来的无限喜悦与温暖希望表达得淋漓尽致,四月的春光,柔和、明媚、充满生机,正是母爱的极致写照,了解这一背景,读者便能更深刻地体会到字里行间流淌的深情与温柔。

另一首代表作《深笑》,则淋漓尽致地展现了林徽因诗歌的音乐美与建筑美,诗中,“是谁笑得像百层塔的高耸”,“是谁笑得像千声檐的铁马”,这些比喻新奇而贴切,将无形的笑声化为有形的、具有高度与声音的建筑物,这无疑得益于她深厚的建筑学素养,她以建筑师的眼光观察世界,用诗人的笔触描绘情感,使得她的诗歌在意境上别具一格,充满了立体感和韵律感。

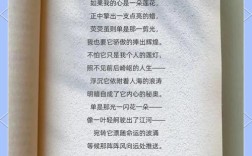

而《别丢掉》一诗,情感深沉含蓄,常被解读为对逝去友人徐志摩的悼念。“别丢掉/这一把过往的热情”,开篇的恳求,充满了对往昔珍贵的追忆与不舍,诗中“你仍要保存着那真/一样是月明,/一样是隔山灯火,/满天的星,/只有人不见,/梦似的挂起”,景物依旧,人事已非的苍凉感扑面而来,这种情感的表达并非直抒胸臆,而是通过景物的对照与氛围的营造,让哀思在静默中弥漫,体现了中国古典诗歌“含蓄蕴藉”的美学传统。

艺术手法与鉴赏方法

林徽因的诗歌,在艺术手法上极具特色,融合了中西方的美学元素。

是意象的精心营造,她善于选取那些轻盈、优美、又略带感伤的意象,如“四月天”、“花开”、“燕呢”、“星光”、“残荷”等,这些意象不仅构成了一幅幅精美的画面,更承载了诗人丰富而细腻的情感,读者在鉴赏时,可以细细品味这些意象的组合与转换,感受它们所共同营造出的诗意空间。

是音乐性的极致追求,她的诗歌非常注重节奏和韵律,读来朗朗上口,富有音乐美感,深笑》中,诗句的排列与内在节奏,仿佛模拟了笑声的起伏与回荡,这种音乐性,使得她的诗不仅可供阅读,更适合朗诵,在声音的流动中更能体会其情感的真谛。

是情感的节制与含蓄,林徽因的诗很少有大悲大喜的直白宣泄,她的情感总是包裹在优美的意象与和谐的节奏之中,无论是喜悦还是哀伤,都保持着一种优雅的克制,这种“哀而不伤,乐而不淫”的表达方式,使得她的诗歌具有一种高贵而持久的艺术魅力。

对于访客而言,阅读林徽因的诗歌,可以尝试以下方法:

- 知人论世:在阅读一首诗之前,先简要了解其可能的创作背景和林徽因当时的人生境遇,这能为理解诗歌情感提供一把关键的钥匙。

- 捕捉核心意象:找出诗中最打动你的意象,思考诗人为何选择它,它传递了怎样的情绪与感受。

- 反复吟诵:出声朗读,感受诗歌的节奏、韵律和语气,让声音带你进入诗歌的内在情感世界。

- 联想与共情:将诗中的情感与个人的生命体验相联系,实现跨越时空的心灵对话。

林徽因的诗歌,是她才情与生命的结晶,它们如同精心构筑的建筑,既有严谨的内在结构,又有流光溢彩的外在形式,在她笔下,情感被提炼得如此纯粹,意象被雕琢得如此精致,阅读这些诗篇,不仅仅是在欣赏文字的艺术,更是在与一个敏感、丰盈、高贵的灵魂进行一场深刻的对话,在这个喧嚣的时代,静心品读林徽因的诗,或许能为我们寻得一方宁静、温暖的精神栖息地,重新发现生活中被忽略的美与真。