在中国古典文学的长河中,赞颂项羽的诗歌犹如一颗璀璨明珠,承载着对英雄气概的深切追忆,这些作品不仅展现诗人对历史人物的独特理解,更凝聚着不同时代的价值取向与审美追求,从楚汉相争的硝烟散去开始,项羽的形象就不断在文学创作中被重塑与诠释,形成独具特色的诗歌传统。

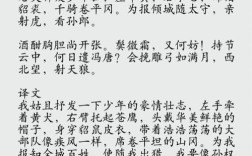

项羽题材诗歌的创作可追溯至西汉时期,司马迁在《史记·项羽本纪》中塑造的悲壮形象,为后世诗歌创作提供了丰富素材,早期作品多存于乐府诗中,《垓下歌》作为项羽临终前的绝唱,开创了英雄末路题材的先河,这首“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝”的悲歌,虽经后人整理,却真实再现了项羽在四面楚歌时的复杂心境。

唐代是项羽题材诗歌创作的黄金时期,杜牧《题乌江亭》以“胜败兵家事不期,包羞忍耻是男儿”的独特视角,提出对项羽自刎乌江的重新思考,李白的《登广武古战场怀古》则通过“按剑清八极,归酣歌大风”的雄浑笔触,展现项羽的豪迈气概,这些作品既延续了史书记载,又融入诗人的个性解读,形成历史与文学的交融。

宋代诗人对项羽的诠释更显深沉,李清照《夏日绝句》中“生当作人杰,死亦为鬼雄”的千古名句,以女性特有的敏锐感知,将项羽的刚烈气节升华至新的高度,王安石《乌江亭》则从政治改革家的视角,提出“江东子弟今虽在,肯与君王卷土来”的理性思考,展现宋代士人对历史命运的深刻洞察。

这些诗歌的创作背景往往与作者的个人经历和时代环境密切相关,杜牧身处晚唐动荡时期,其作品暗含对时局的忧虑;李清照经历国破家亡,借项羽抒发对坚贞气节的向往;王安石则通过历史反思表达其改革理念,理解这些背景,有助于把握诗歌的深层意蕴。

在艺术手法运用上,诗人们各展所长,对比手法尤为常见,如将项羽的直率与刘邦的权谋对照,突出其性格特质,象征手法也运用娴熟,乌江、楚歌、虞姬等意象经过反复锤炼,已成为特定文化符号,李清照通过“至今思项羽”的直抒胸臆,展现其词作特有的婉约与刚健并存的风格。

典故运用是这类诗歌的重要特色。“破釜沉舟”表现决绝勇气,“鸿门宴”暗喻错失良机,“无颜见江东父老”彰显尊严追求,这些典故经过诗艺术处理,既保留历史原貌,又赋予新的文学内涵,读者在欣赏时,若能理解这些典故出处,便能更深入体会诗歌的丰富意蕴。

从诗歌发展史看,项羽题材作品经历了由简单叙事到复杂抒情,由表面赞颂到深层思考的演变过程,早期作品侧重再现史实,唐宋以后更注重个性表达与哲理思考,这种演变既反映诗歌艺术的进步,也体现中华民族对英雄认知的深化。

在当代文化语境中,这些古典诗歌仍具有旺盛生命力,它们不仅是文学研究的宝贵资料,更为现代人理解历史、思考人生提供独特视角,通过品味“江东子弟多才俊,卷土重来未可知”的诗句,我们能感受到杜牧对历史可能性的探索;通过体会“君王意气尽江东,贱妾何堪入汉宫”的悲怆,我们能理解虞姬与项羽之间深厚情感。

这些诗歌之所以能穿越时空打动人心,在于它们捕捉了人类共通的情感体验——对英雄的敬仰,对命运的思考,对气节的坚守,在艺术表现上,诗人们将历史事件的厚重与诗歌艺术的灵动完美结合,创造出既具史实深度又富艺术感染力的佳作。

当我们重读这些作品时,不仅是在欣赏古典诗歌的艺术成就,更是在与历代文人进行心灵对话,每首赞颂项羽的诗歌都是作者以其时代眼光对历史人物的重新发现,这种发现过程本身,就是中华文化精神不断丰富发展的生动体现,这些诗歌所承载的价值观念与审美理想,已深深融入中华民族的文化血脉,成为我们理解传统文化的重要窗口。

对现代读者而言,理解这些诗歌需要建立在对历史背景、诗歌技法、作者生平等多方了解的基础上,建议在阅读时先把握诗歌创作的时代背景,再分析其艺术特色,最后结合个人体验形成独立见解,这种由表及里、由古及今的阅读方式,能帮助我们更全面地领略古典诗歌的永恒魅力。