诗歌是语言艺术的精髓,承载着人类最深沉的情感和最精妙的哲思,从《诗经》的"关关雎鸠"到李白的"举杯邀明月",每一首经典作品都是特定历史语境下的文化结晶。

诗歌的源流与演变

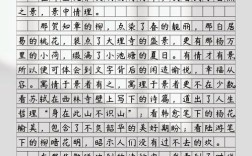

中国诗歌的源头可追溯至先秦时期的《诗经》与《楚辞》。《诗经》收录西周至春秋中期的三百零五篇作品,分为风、雅、颂三部分,国风"源自十五个地区的民间歌谣,"雅"为贵族宴饮乐曲,"颂"则是宗庙祭祀乐章,这些作品采用赋比兴的创作手法,以四言为主,开创了中国现实主义诗歌的传统。

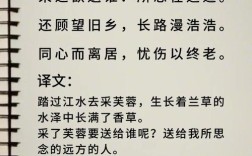

屈原创作的《楚辞》则代表南方楚地文化特色,离骚》以瑰丽想象和复杂象征构建起浪漫主义诗歌体系,诗中"扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩"的香草美人意象,成为后世托物言志的典范。

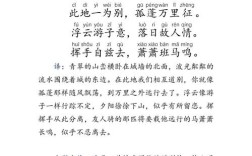

至唐代,诗歌发展达到巅峰,近体诗的格律规范日趋严谨,平仄、对仗、押韵等技巧臻于完善,李白的《蜀道难》以雄奇笔触描绘自然险峻,杜甫的《春望》则用沉郁顿挫的笔调书写家国情怀,这个时期还出现了王维开创的山水田园诗派,其"明月松间照,清泉石上流"的诗句,营造出空灵禅意的艺术境界。

宋词在音乐性与抒情性上取得突破,苏轼的《水调歌头》突破婉约传统,开创豪放词风;李清照的《声声慢》则通过"寻寻觅觅,冷冷清清"的叠字运用,将个人愁绪升华为普遍人生体验,词牌如《念奴娇》《浣溪沙》等,原本都是配合特定曲调演唱的歌词。

创作背景的深层解读

理解诗歌必须回归其创作的历史语境,陶渊明"采菊东篱下"的闲适,需结合东晋末年政治动荡的背景来体会;杜甫"朱门酒肉臭,路有冻死骨"的批判,与安史之乱后的社会现实密不可分。

唐代边塞诗派的兴起,与当时边疆战事频繁直接相关,岑参的"忽如一夜春风来,千树万树梨花开",表面描写雪景,实则寄托着戍边将士的复杂心境,宋代爱国诗词的繁荣,则与北方民族入侵的历史情境紧密相连,陆游"王师北定中原日,家祭无忘告乃翁"的临终嘱托,凝聚着时代的精神创伤。

诗歌艺术的鉴赏方法

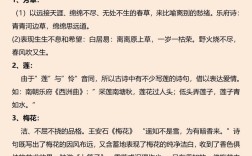

鉴赏诗歌需要把握几个关键维度,意象解读是基础,如马致远《天净沙·秋思》中"枯藤老树昏鸦"的意象组合,构建出萧瑟苍凉的意境,声韵分析也不可或缺,李清照《声声慢》的齿音字密集使用,形成如泣如诉的听觉效果。

比较阅读能深化理解,同写庐山,李白"飞流直下三千尺"展现豪放个性,苏轼"横看成岭侧成峰"则蕴含哲理思辨,知人论世同样重要,李商隐无题诗的朦胧多义,与其坎坷仕途和情感经历密切相关。

现代读者可通过多重角度进入诗歌,除了传统的文本细读,还可以关注诗歌的视觉构图,如王维诗中"诗中有画"的特质;或注重情感共鸣,体会李煜"问君能有几多愁"的普遍人类情感。

创作手法的艺术奥秘

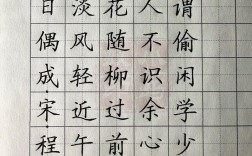

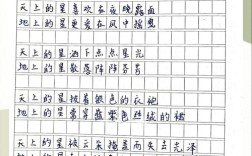

古典诗歌创作讲究"炼字",贾岛"推敲"的典故正是这种追求的体现,杜甫"星垂平野阔,月涌大江流"中"垂""涌"二字的精准运用,赋予诗句动态美感,对仗技巧在律诗中尤为关键,李商隐"春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干"的工整对偶,既形式完美又意蕴深厚。

象征手法的运用使诗歌获得多重解读空间,屈原以美人香草喻君子德行,李商隐以春蚕蜡炬象征执着情感,用典则能拓展诗意空间,辛弃疾词中大量历史典故的运用,既浓缩了文化记忆,又丰富了作品内涵。

意境创造是诗歌艺术的最高追求,柳宗元《江雪》通过"孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪"的意象组合,构建出遗世独立的精神境界,这种意境的营造,往往依赖于虚实相生的艺术手法,如张继《枫桥夜泊》中钟声的运用,使有限时空获得无限延伸。

在当代社会,古典诗歌依然具有鲜活生命力,它不仅是文化遗产,更是理解中国人精神世界的重要途径,通过系统学习诗歌知识,我们能够更好地领悟这种语言艺术的独特魅力,在浮躁时代寻得一方心灵净土,诗歌的境界,终究是人的境界——是对美的敏感,对真的追求,对善的坚守,这些永恒价值穿越时空,依然照亮着现代人的生活。