在众多广为流传的现代诗歌中,有一首作品以其深沉的情感和磅礴的气势,触动了一代又一代人的心弦,它,假如》。

这首诗歌的创作,根植于一段特殊的历史时期,它的作者是诗人陈然,一位坚定的革命者,诗歌诞生于上世纪中叶,是作者在狱中面对敌人的威逼利诱时,以生命和信仰铸就的铮铮誓言,它并非诞生于宁静的书斋,而是源于血与火的考验,是崇高人格与坚定信念最直接的喷发,理解这一点,是朗诵和品味这首诗的基石,诗歌的文字是灵魂的外衣,而创作背景则是赋予这外衣以温度的血液。

要真正诠释好《假如》,就必须深入理解其内在的艺术手法,这是一首典型的抒情诗,通篇运用了“假如”的排比结构,层层递进,情感也随之不断升华,这种手法并非简单的修辞堆砌,而是构建了一种逻辑严密、气势恢宏的诉说框架,仿佛一位无畏的战士在法庭上,逐一驳斥敌人的幻想,宣告自己的理想。

在具体的语言运用上,诗人巧妙地融合了对比与象征。“人,不能低下高贵的头”与“只有怕死鬼才乞求‘自由’”,形成了鲜明的人格对比,在朗诵时,需要通过语气的坚定与轻蔑,将这种精神的高下立判清晰地传达给听众,而诗句中提到的“地下的烈火”、“一齐生长”等意象,则是极具力量的象征。“地下的烈火”象征着革命的巨大力量与必然胜利,它在地下运行,终将喷薄而出;而“一齐生长”则象征着对共产主义理想社会的美好憧憬,朗诵者在处理这些意象时,脑海中应有具体的画面感,声音里要蕴含期待与信念。

对于朗诵者而言,技巧的运用必须服务于情感的真诚表达,这首诗歌的朗诵,最忌讳的是虚浮的呐喊和空洞的表演,它需要的是发自内心的理解与共鸣。

在声音控制上,整体基调应是沉稳、坚定而充满内在力量的,开头部分可以稍显平缓,带着思索的意味,但随着排比句式的推进,声音要逐渐加强,气息要愈发饱满,将情感推向高潮,尤其需要注意节奏的把握,排比句之间的停顿要清晰有力,给予听众回味和感受的时间,在关键的诗句上,如“死亡也无法叫我开口!”,需要斩钉截铁,气息下沉,发出具有穿透力和震撼力的声音,展现宁死不屈的意志。

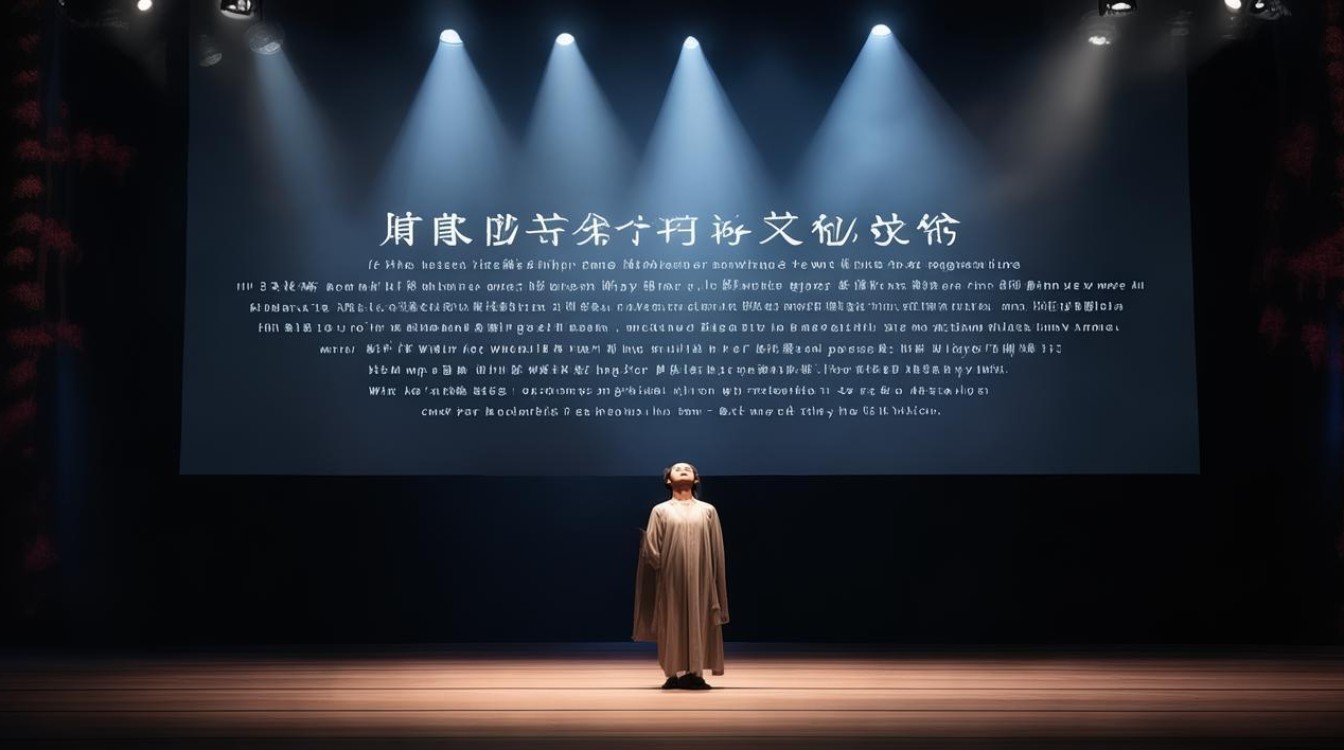

除了声音,态势语的辅助也至关重要,眼神应始终与观众进行交流,充满坦诚与无畏,站姿要挺拔,如同诗歌中所描述的“高贵的头”,手势不宜过多,但应在关键处配合诗句内容,做出有力而简洁的动作,例如在表达“地下的烈火”时,手势可以向下继而向上扬起,暗示力量的积蓄与爆发。

将这首诗应用于教学或公众表演时,引导者或朗诵者自身首先要完成从“读者”到“诠释者”的转变,不能仅仅满足于背诵文字,更要致力于传递诗歌的精神内核,在教学过程中,可以先带领参与者了解创作背景,讨论诗歌中的意象与情感,当大家的情感被充分调动后,再进行发音、断句、气息等技巧性训练,这样,发出的声音才是“有情之声”,才能真正打动人心。

《假如》不仅仅是一篇文学作品,它更是一座精神的丰碑,每一次朗诵,都是一次与崇高灵魂的对话,一次对自我信念的审视,它教会我们,真正的诗歌朗诵,是技术与艺术的结合,是声音与灵魂的共鸣,当我们站在舞台上,用声音唤醒这段文字时,我们不仅在传承一首诗,更在传递一种不屈的精神和一种对理想执著追求的人生态度,这或许就是《假如》能够超越时代,始终焕发强大艺术生命力的根本原因。