诗歌,如同时间的低语,在历史长河中静静流淌,从《诗经》的“关关雎鸠”到唐诗宋词的璀璨星河,每一首诗都是时光凝结的琥珀,承载着创作者的心跳与时代的呼吸。

溯源:千年韵律的诞生

中国诗歌的源头,可以追溯到三千年前的周代。《诗经》作为第一部诗歌总集,收录了从西周到春秋中叶的三百零五篇作品,分为“风”“雅”“颂”三大类,风”是各地民歌,“雅”为宫廷乐歌,“颂”则是祭祀用的舞曲歌词,这些诗歌并非由单一作者创作,而是集体智慧的结晶,经过乐官的整理与编订,最终成为儒家经典之一。

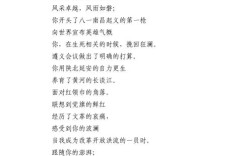

屈原创作的《离骚》开创了个人创作的先河,这位战国时期的楚国贵族,在政治理想破灭后,将满腔悲愤化为瑰丽奇崛的诗句。“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”不仅是个人的哀叹,也是时代的缩影,楚辞体的出现,打破了《诗经》四言诗的格局,以参差错落的句式和丰富的想象,拓展了诗歌的表现领域。

嬗变:格律与意境的演进

唐代是中国诗歌的黄金时代,近体诗(格律诗)在这一时期成熟定型,对平仄、对仗、押韵都有严格规定,王维的“明月松间照,清泉石上流”不仅符合五言律诗的所有格律要求,更营造出空灵禅意的境界,李白则以其天才的创造力,在严格格律中挥洒自如,“君不见黄河之水天上来”如天风海雨,势不可挡。

词在宋代达到巅峰,这种起源于民间、后经文人之手雅化的文学形式,以其长短句的交错,更适宜表达细腻复杂的情感,苏轼的《水调歌头》将人生哲思与中秋月色完美融合,而李清照的《声声慢》则通过“寻寻觅觅,冷冷清清”的叠字运用,把国破家亡的哀痛表达得淋漓尽致。

匠心:诗歌创作的技艺

诗歌创作是语言的艺术,更是情感的炼金术,意象的选择与组合是诗歌创作的核心技巧,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”通过一系列意象的并置,勾勒出游子思乡的苍凉图景。

象征手法的运用赋予诗歌多层意蕴,李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”表面写物,实则言情,将爱情的执着与绝望表达得含蓄而深刻,这种言在此而意在彼的表达方式,是中国诗歌特有的审美追求。

用典则体现了中国诗歌的文化厚度,辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》连用孙权、刘裕、廉颇等历史人物典故,在有限的篇幅内拓展了时空维度,抒发了深沉的历史感慨与个人抱负。

活化:古典诗词的当代价值

在快节奏的现代生活中,古典诗词并非束之高阁的文物,而是可以融入日常的精神滋养,清晨醒来,吟诵一句“清晨入古寺,初日照高林”,能为新的一天注入宁静与诗意;面对挫折时,品味“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”,可以获得继续前行的勇气。

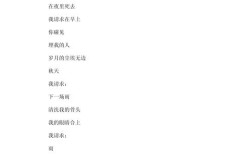

创作实践方面,现代人可以从仿写开始,选择一首经典诗词,保持其基本格律,替换新的意象与情感,如将杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳”改为“两只白鸽栖广场”,既学习古典形式,又注入现代生活气息,不必苛求完美,重要的是体验创作过程中与古人的精神对话。

诗歌鉴赏能力的培养需要循序渐进,初学者可从理解字面意思开始,进而把握整体意境,最后探究深层意蕴,多次朗读是感受诗歌音乐美的有效途径,许多古典诗词的韵律之美,只有在诵读中才能充分体会。

余韵:诗歌与生命的对话

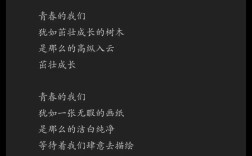

诗歌从来不只是文字的排列,它是生命体验的浓缩与升华,陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”不仅描绘了田园风光,更表达了一种超越世俗的人生境界,读这样的诗,我们不仅欣赏其文字之美,更在与一种生活态度、一种精神高度对话。

在这个信息爆炸的时代,诗歌提供了一种抵抗浮躁的力量,它教会我们慢下来,细细品味语言的精妙,感受情感的微妙,思考生命的本质,每一次与诗歌的相遇,都是一次心灵的净化与升华。

诗歌的滴答声穿越时空,依然清晰可闻,它不是遥远的回响,而是持续的低语,提醒着我们:在功利的计算之外,还有美的凝视;在匆忙的奔波之余,还有诗的栖居,当我们打开心扉,让这些古老的韵律流入现代生活,便能在日常的缝隙中,看见不一样的光。